এলোমেলো বেড়ানো: ধারাবাহিক দ্বাদশ পর্ব

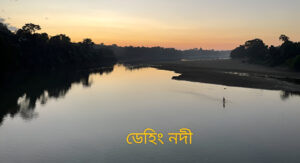

(মার্ঘেরিটা-লিডো-লেখাপানি)

©অমিতাভ রায়, ১৯৭৯ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং

আগের পর্ব পড়তে হলে, লিংক

*******

Travel to Margherita Ledo and Lekhapani in Assam

গুয়াহাটি থেকে রেলপথে কামাখ্যা-লিডো ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে মাত্র এক রাতের যাত্রা। ৫৭০ কিলোমিটার পথ ১৪ ঘন্টায় পেরিয়ে গেলেই অসমের পূর্ব প্রান্তের শেষ জেলা তিনসুকিয়া-র একেবারে প্রান্তসীমায় অবস্থিত নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলের লিডো স্টেশনে পৌঁছে যাবেন।

অসমের পূর্ব প্রান্তের শেষ জেলা তিনসুকিয়ার পূর্বতম সীমান্তের কাছাকাছি তিনটি ছোটো ছোটো জনপদ। চা বাগান, কয়লা খনি আর প্রান্তিক রেল স্টেশনের সুবাদে এখন জমজমাট শহর। বেড়াতে ভালবাসলে, সময় সুযোগ করে একবার চলে আসুন।

এখন এই সফর মোটেও দুর্গম নয়। গুয়াহাটি থেকে রেলপথে কামাখ্যা-লিডো ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে মাত্র এক রাতের সফর। ৫৭০ কিলোমিটার পথ ১৪ ঘন্টায় পেরিয়ে গেলেই অসমের পূর্ব প্রান্তের শেষ জেলা তিনসুকিয়া-র একেবারে প্রান্তসীমায় অবস্থিত নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলের প্রান্তিক স্টেশন লিডো-য় পৌঁছে যাবেন। অন্য কোনোভাবে তিনসুকিয়া শহরে এলে সেখান থেকে ট্রেনে বা গাড়িতে লিডোর দূরত্ব মাত্র পঞ্চাশ-ষাট কিলোমিটার। এই সফরের মূল আকর্ষণ পথের দু’ ধারের সবুজ এবং সাজানো চা বাগান। মনে হবে চা বাগানের মধ্যে দিয়েই গাড়ি গড়িয়ে চলেছে।

মার্ঘেরিটা চা বাগান থেকেই শুরু হয়ে গেল মার্ঘেরিটা শহর। ব্রিটিশ শাসনকালেই এখানে কয়লা খনি গড়ে ওঠে। কয়লার মান ও পর্যাপ্ত উৎপাদনের জন্য ভারতের কয়লা শিল্পের মানচিত্রে মার্ঘেরিটাকে কয়লারানি বলে অভিহিত করা হয়েছিল। ব্রহ্মপুত্রর উপনদী বুঢ়ীদিহিং, পাটকাই পাহাড়, বনাঞ্চলসমূহ ও চা-বাগিচার সৌন্দর্যই সমগ্র অঞ্চলটিকে এক অনন্য মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে। বিভিন্ন ভাষার জনগোষ্ঠী মার্ঘেরিটার বাসিন্দা। এখানকার মুখ্য জনগোষ্ঠী হল আহোম, মরাণ, মটক, সিংফৌ, বাঙালি, নেপালি, চাহ্, বিহারী ইত্যাদি।

মার্ঘেরিটার নাম আগে ছিল মা-কুম । এখানকার আদি বাসিন্দা সিংফৌ জনগোষ্ঠীর ভাষ্যে মা-কুম মানে সকল জনগোষ্ঠীর থাকার স্থান । ১৮৭৬-এ লিডো ও মার্ঘেরিটাতে প্রথম কয়লার খোঁজ পাওয়া যায়। তারপরে ১৮৮৪-র ১৮ই ফেব্রুয়ারি সরকারিভাবে মার্ঘেরিটার খনি থেকে কয়লা উৎপাদন শুরু হয়। লিডো থেকে ডিব্রুগড় পর্যন্ত রেল চলাচল সেদিনই আরম্ভ করা হয়। ইতালিয় ইঞ্জিনিয়ার শেভলিয়ের রবার্তো পাগনিনি-র (Chevalier Roberto Paganini) তত্বাবধানে এই রেলপথ নির্মিত হয়েছিল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যখন তাঁকে সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছিল তখন তিনি ইতালির তখনকার রানি মার্ঘেরিটা মারিয়া টেরেসা জ্যোভানা-র নামে এই অঞ্চলের নতুন নামকরণ করেন। এবং সেই নামটিই স্থায়ী হয়ে যায়।

এখন রাস্তার বাঁ পাশে রেল লাইন। আর ডান হাতে ঢাল দিয়ে পড়ে রয়েছে কয়লার স্তুপ, সময় মতো যা রেল ওয়াগনে ভরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে। এখানেই রয়েছে কয়লা মিউজিয়াম। অবশ্য দ্রষ্টব্য। ছবি, যন্ত্র ইত্যাদি সাজানো একটি ঝকঝকে প্রদর্শনী। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে খনি থেকে কয়লা তুলে আনার জন্য যে সব যন্ত্রপাতির ব্যবহার হত এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিবর্তন দেখতে পারেন। আর সবশেষে মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে আসার পথ তো এককথায় অনবদ্য। চারদিকে চাপা কালো দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাওয়া পথ আলো আঁধারিতে পুরোপুরি কয়লা খনির আবহ গড়ে তুলেছে। ঠিক যেন একটা কয়লা খনির খাদান বা সুড়ঙ্গ দিয়ে প্রস্থান পথ এগিয়ে চলেছে। বেশ খানিকটা পথ চলতে চলতে অবশেষে সুড়ঙ্গ মুখে ছিটকে পড়ে বাইরের আলো। এবং পায়ে পায়ে মিউজিয়াম দেখা শেষ করে বেরিয়ে এসেছেন বাইরের পৃথিবীতে।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই খিদে পেয়ে গেছে। দেরি না করে একটু এগিয়ে চলে আসুন লেখাপানির সেই বিখ্যাত রেস্তোরাঁয়। রাস্তার ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছে, – সিংফৌ রেস্তোরাঁ। দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা রেস্তোরাঁ কর্মী আপ্যায়ন জানিয়ে আপনার মোবাইল ফোনের নম্বর জানতে চাইবেন। তারপর ঘন্টা খানেক বা দেড় ঘন্টা পর আসার জন্য বিনীত অনুরোধ করবেন। কারণ, এখন তো রেস্তোরাঁ ভর্তি। তাছাড়া আপনার আগেও অনেকেই লাইনে আছেন।

কিছুই করার নেই। সেই ফাঁকে বরং আরেকটু এগিয়ে ১৫৩ নম্বর ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে এগিয়ে চলুন। এই সড়ক জাগুন হয়ে চলে গেছে অরুণাচল প্রদেশের চ্যাংল্যাং জেলার জয়রামপুর। প্রকৃতপক্ষে জয়রামপুরই অরুনাচল প্রদেশের প্রবেশদ্বার। নমপোঙ হয়ে এই পথই পৌঁছে গেছে ঐতিহাসিক পাংসাউ পাস। ইদানিং জানুয়ারি মাসে আয়োজিত হচ্ছে পাংসাউ ফেস্টিভ্যাল। অরুণাচল প্রদেশে প্রবেশের আগে কর্তৃপক্ষের আগাম অনুমতি নেওয়া কিন্তু অবশ্য কর্তব্য। অন্যথায় আইনগত সমস্যা হবে।

এতক্ষণে সিংফৌ রেস্তোরাঁয় ফিরে আসার সময় হয়ে গেছে। ভেতরে গেলেই বোঝা যায় কী চমৎকার বন্দোবস্ত। পুরো রেস্তোরাঁটাই বাঁশের তৈরি। দেওয়াল, মেঝে ছাড়াও মাথার উপরে রয়েছে বাঁশের সিলিং। পাশ দিয়ে তিরতির করে বহে চলেছে পাহাড়ি নদী। চারদিকে তাকালেই বোঝা যায় যে একসঙ্গে অন্ততঃ তিরিশ-চল্লিশ জনের খাওয়ার ব্যবস্থা। পরিষ্কার ছিমছাম বন্দোবস্ত। এবং কোনো টেবিলই খালি নেই। গুছিয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গেই মেনুকার্ড নয় তিন-চার রকমের প্রায় জ্যান্ত মাছ থালায় সাজিয়ে গুছিয়ে হাজির করবেন রেস্তোরাঁর কোনও এক কর্মী। মৎস্য বিশেষজ্ঞ ছাড়া এইসব মাছের নাম-চরিত্রের পরিচয় কে করিয়ে দেবে? তবে কোনো মাছই বিশালাকার নয়। বাছাই করে দিলেই এক মুখ হাসি ছড়িয়ে তিনি মিষ্টি করে বলে দেবেন যে মিনিট পনেরো পরেই আপনার খাবার এসে যাবে।

ইতিমধ্যে টেবিলে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে খালি প্লেট এবং জলের গেলাস। একটু পরেই একজন এসে গেলাসে জল ভরে গেলেন। তারপর পাতে পড়ল পাতায় মোড়া একটা গোলগাল পুটলি। ওপরের দিকে একটা কাঠি গাঁথা যাতে পুটলি খুলে না যায়। কোন গাছের পাতা? জানার দরকার নেই। আশপাশের টেবিলের দিকে একবার চোখ বোলালেই বুঝতে পারবেন পুটলিটাকে প্লেটের মাঝখানে বসিয়ে কাঠিটা খুলে নিলেই পাতাটি ছড়িয়ে গিয়ে পুরো প্লেট জুড়ে যায়। পুটলির ভেতরে রাখা এক দলা ভাত এতক্ষণে দেখা যাচ্ছে। হাত বা চামচ দিয়ে আঁটোসাঁটো ভাতের দলাটা ভাঙলেই বোঝা যায় যে পরিমাণ নেহাত কম নয়। ততক্ষণে পরিবেশিত হয়েছে এক বাটি মাছের ঝোল। এবং পছন্দের মাছটিই ঝোলের মধ্যে থেকে উঁকি দিচ্ছে। ভাতটা একটু আঠালো। ওদিকে মাছের ঝোলটা বেশ ট্যালট্যালে। তবে ঝোল দিয়ে মেখে ভাতের প্রথম গ্রাসটা মুখে দিলেই বোঝা যাবে কেন এই রেস্তোরাঁয় এত ভিড়। মাছটাও ভাজা হয়নি। সেদ্ধ। এমন এক মশলা দিয়ে রান্না হয়েছে যা অন্য কোথাও এর আগে চেখে দেখার সুযোগ হয়নি, এ কথাটা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়। আলাপচারিতায় রেস্তোরাঁর কর্মীরা জানাবেন প্রতিটি মাছের জন্য আলাদা মশলা। এবং সব স্থানীয় হার্বাল মশলা, যা যুগ যুগ ধরে সিংফৌ জনজাতির মানুষ ব্যবহার করে আসছে। এককথায় সিংফৌ ডেলিক্যাসি।

চা বাগান, রেল এবং কয়লা খনিতে যারা কর্মরত তাঁদের তো এই ছোট্ট জনপদে তেমন কোনো বিনোদনের সুযোগ নেই। তার উপরে, চা বাগান, রেল বা কয়লা খনিতে তো আর রবিবার হিসেব করে ছুটি হয় না, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাপ্তাহিক ছুটি পাওয়া যায়। কাজেই যাঁর যখন ছুটি মেলে সপরিবারে চলে আসেন এই সিংফৌ রেস্তোরাঁয়। ফলে প্রতিদিনই ভিড়ে ভিড়াক্কার। তবে স্থানীয়রা সাধারণত ফোন করে আগেই টেবিল বুক করে নেন বলে অপেক্ষা করতে হয় না। হঠাৎ করে চলে গেলে একটু অসুবিধা তো হতেই পারে।

খাওয়া দাওয়া সেরে আবার একবার পিছন দিকে এগিয়ে যেতে হবে। খিদের তাড়নায় তাড়াহুড়ো করে এদিকে চলে আসায় দুটি স্মারকফলক বাদ পড়ে গেছে। লেখাপানি স্টেশনের কাছে একটা স্মারকফলকে লেখা আছে যে ১৯৯৩-এর ১৭ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত লেখাপানি ছিল ভারতের উত্তর পূর্ব প্রান্তর প্রান্তিক স্টেশন। লিডো পর্যন্ত রেল লাইন ব্রডগেজ হয়ে যাওয়ায় লেখাপানিতে আর কোনো ট্রেন চলাচল সম্ভব হয়নি। আদতে গুয়াহাটি থেকে লেখাপানি পর্যন্ত রেলপথ মিটারগেজ ছিল। কিন্তু লাইন আধুনিকীকরণের করার সময় লেখাপানির বদলে আগের স্টেশন লিডো পর্যন্ত ব্রডগেজে রূপান্তরিত করা হয়। ফলে লেখাপানির ঠাঁই হয়েছে ইতিহাসের পাতায়।

আর লিডো স্টেশনের কাছে রাস্তার (এন এইচ ১৫৩) পাশে দাঁড়িয়ে আছে এক স্মারকফলক, যেখানে স্টিলওয়েল রোড বা লিডো রোডের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আছে। পাশেই রাস্তার ওপর যে সড়কফলক বসানো আছে তাতে লেখা রয়েছে, – লিডো রোড জিরো। অর্থাৎ এখান থেকেই শুরু হয়েছিল এক ঐতিহাসিক ত্রিদেশীয় সড়ক। সে তো এক অন্য সফর।

লেখক পরিচিতি:

অমিতাভ রায়

প্রশিক্ষিত প্রযুক্তিবিদ ও পরিচিত পরিকল্পনাবিশারদ। পড়াশোনা ও পেশাগত কারণে দেশে-বিদেশে বিস্তর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। তার ফসল বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় বই। জোয়াই, আহোম রাজের খোঁজে, প্রতিবেশীর প্রাঙ্গণে, কাবুলনামা, বিলিতি বৃত্তান্ত ইত্যাদি।

******

একজন প্রক্সুক্তিবিদের কলমে এরকম ঝরঝরে লেখা সত্যি তারিফের যোগ্য।