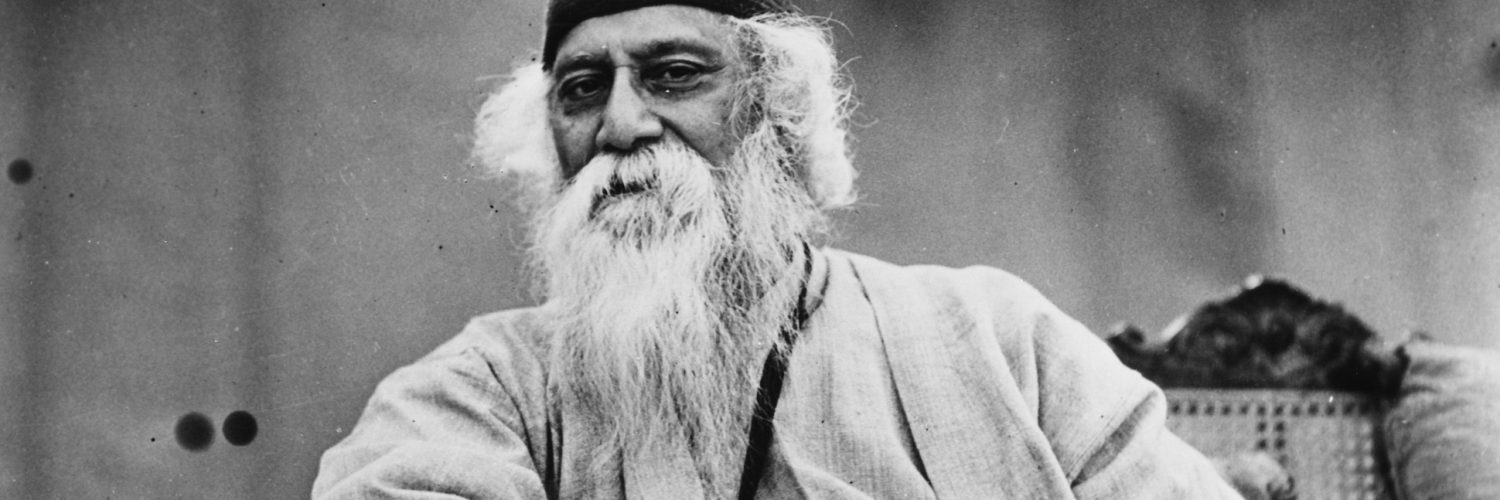

জানা / অজানা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ধারাবাহিক)

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮১ ইলেকট্রনিকস ও টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সারা জীবনে বহু অম্ল-মধুর অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেছেন। জীবনে বহু শোক-তাপও পেয়েছেন, কিন্তু কখনই আশাহত হন নি।। তাঁর সেই অভিজ্ঞতার প্রকাশ আমরা দেখতে পাই তাঁর সাহিত্যে, তাঁর চিঠিপত্রে এবং তাঁর বিশাল কর্মকান্ডে। তাঁর জীবনের কয়েকটি ঘটনার কথা ধারাবাহিক ভাবে তুলে ধরার ইচ্ছে আছে।

*******

বর্ষা-সংগীত

১৮ জানুয়ারী ১৯০৭, শ্রীপঞ্চমীর দিন শমীন্দ্রনাথের উদ্যোগে বিদ্যালয়ের প্রথম ঋতু-উৎসব বসন্তোৎসব হয়, রবীন্দ্রনাথ সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না। সেবার বর্ষা-উৎসবের আয়োজন করলেন ক্ষিতিমোহন সেন ও অন্যান্য শিক্ষকগণ। অবশ্য এই উৎসবের অনুপ্রেরণা রবীন্দ্রনাথই দিয়েছিলেন।

ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছেন: “মনে আছে একদিন বর্ষার সন্ধ্যা। কয়েকজন গুরুদেবকে চারদিকে ঘিরিয়া বসিয়া আছি। বর্ষার অজস্রতায় একটি গভীর ভাব সকলের মনকে পাইয়া বসিয়াছে। গুরুদেব বলিলেন, “যদি আমরা প্রকৃতির প্রত্যেকটি ঋতুকে অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারি তবেই আমাদের চিত্তের সব দৈন্য দূর হয়, অন্তরাত্মা ঐশ্বর্যময় হইয়া উঠে। প্রাচীনকালে আমাদের পিতামহেরা হয়তো এই তত্ত্ব জানিতেন। তাই প্রাচীন কালের আয়োজনের মধ্যে ঋতুতে-ঋতুতে প্রকৃতিকে উপলব্ধি করার যে সব উৎসব ছিল তাহার একটু-আধটু অবশেষ এখনও খোঁজ করিলে ধরা পড়ে। আমরাও যদি ঋতুতে-ঋতুতে নব নব ভাবে উৎসব করি তবে কেমন হয়?”

…. আমরা মনে মনে স্থির করিলাম – এই বর্ষাতেই একটি বর্ষা-উৎসব করিতে হইবে। … কিন্তু হঠাৎ কি কারণে গুরুদেব কিছুদিনের জন্য বাহিরে গেলেন।“

যদিও সেবার বর্ষা-উৎসবের আয়োজন করলেন ক্ষিতিমোহন সেন ও অন্যান্য শিক্ষকগণ অজিত চক্রবর্তী, জগদানন্দ রায়, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আরও অনেকে।

প্রতি বছর শান্তিনিকেতনের আশ্রমে যে ঋতু উৎসবগুলি পালন করা হত তার মধ্যে বোধহয় ‘বর্ষামঙ্গল’ অনুষ্ঠানটি রবীন্দ্রনাথের অতি প্রিয় একটি অনুষ্ঠান ছিল। এই বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানের জন্য তিনি অজস্ত্র গান লিখেছেন যা তাঁর আশ্রমের ছেলেমেয়েরা গাইত, তাঁর নাটকে ব্যবহৃত হত। বর্ষামঙ্গলের জন্য প্রতি বছর তাঁর কাছে নতুন নতুন গানের আবদার আসতো। জীবনের প্রায় শেষবেলা অবধি তিনি সেই গানের অনুরোধ যথাসম্ভব রক্ষা করেছেন। আসলে বর্ষার দিনে গান না লিখে বোধহয় রবীন্দ্রনাথ থাকতে পারতেন না। বর্ষার রুদ্ররূপ দেখতে দেখতেও তিনি আনন্দের গান লিখেছেন, সুর দিয়েছেন। কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বলি।

সেবার (১৩০৪, ৯ই, ১০ই আশ্বিন), কবি চলেছেন শিলাইদহের চলনবিলের মধ্যে দিয়ে। সেকালে বর্ষাকালে চলনবিল ছোটোখাটো একটা সমুদ্রের আকার ধারণ করতো। ঝড়বৃষ্টি চলছে, বোট টলমল। ৯ই, ১০ই আশ্বিন ঝড়ের মুখে টলমল বোটের মধ্যে বসে কবিতা রচনাই যথেষ্ট বীরত্ব, তার ওপরে আবার সে কি কবিতা ?

“তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর, আমার সাধের সাধনা”;

“যদি বারণ করো তবে গাহিব না”;

“আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা।”;

“সখী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে।”

প্রমথনাথ বিশী বলেছেন: “যে অবস্থায় মানুষ উইল করবার চিন্তা করে, আত্মপরিজনের কথা মনে আনতে চেষ্টা করে, ভগবানের নাম নয়, কারণ “ডুবাইয়া গিয়াছি আর দুর্গানাম করিয়া কি লাভ !” – সেই অবস্থায় এহেন করুণ মিনতিপূর্ণ প্রেমের কবিতা যে লিখতে পারে বুঝতে হবে মনটা তার হাতের মুঠোর মধ্যে।…”

১৯১৬ সালে জাপানি জাহাজ তোষামরু-তে করে রবীন্দ্রনাথ জাপানের পথে আমেরিকা যাত্রা করেন, সঙ্গে ছিলেন C.F. Andrews, পিয়ার্সন ও তরুণ ছাত্র মুকুল দে। সিঙ্গাপুর থেকে হংকং যাবার পথে সেইদিন রাত্রে চীনসাগরে জাহাজটি প্রকান্ড এক ঝড় ও বৃষ্টির মধ্যে পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথ নানাস্থানে তার বর্ণনা দিয়েছেন (জাপান যাত্রী দ্রষ্টব্য), সেই ঝড় জলের মধ্যে গান গাওয়া, ঝড়ের মধ্যে গান রচনা ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ সেই দিনই দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে চিঠি লিখছেন :

“…..কাল রাত্রে ঘোরতর বৃষ্টিবাদল শুরু হল। ডেকে কোথাও শোবার জো ছিল না। অল্প একটুখানি শুকনো জায়গা বেছে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান গেয়ে অর্ধেক রাত্রি কেটে গেল। প্রথমে ধরলুম “শ্রাবনের ধারার মতো”, তারপরে “বীণা বাজাও”; তারপরে “পূর্ণ আনন্দ”, কিন্তু বৃষ্টি আমার সঙ্গে সমানে টক্কর দিয়ে চলল — তখন একটা নতুন গান বানিয়ে [“তোমার ভুবনজোড়া আসনখানি”] গাইতে লাগলাম। শেষকালে আকাশের কাছে হার মেনে রাত্রি ১১/২ টার সময় কেবিনে এসে শুলাম। গানটা সকালেও মনে ছিল (সেটা নীচে লিখে দিচ্ছি) ‘বেহাগ তেওড়া’ । তুই তোর সুরে গাইতে চেষ্টা করিস তো। আমার সঙ্গে মেলে কিনা দেখব। ইতিমধ্যে মুকুল ও পিয়ার্সনকে শেখাচ্ছি। মুকুল যে নেহাৎ গাইতে পারে না তা নয়। ..”

একটা প্রায় ডুবন্ত জাহাজে এই ভাবে গান লেখা – একসঙ্গে কথা ও সুর এবং গান গাওয়া যায়? যদি না বৃষ্টি দেখে সব ভুলে গানের সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া যায়। তাই তো ইনি পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ।

এবার অমল হোমের স্মৃতিকথা থেকে তুলে দিলুম আর একদিনের ঘটনা:

“……. গ্রীষ্মের শান্তিনিকেতনে সারাটা দিন দিনেন্দ্রনাথের ‘বেনুকুঞ্জে’ আড্ডা জমিয়েছি কালিদাস নাগ আর আমি। বৈকালিক চা-পর্ব সবে শেষ হয়েছে, এমন সময় ঘোর কালবৈশাখী মেঘে ছেয়ে গেল আকাশ। …দিকদিগন্ত ধুলোয় ঢেকে ছুটে এল ঝড়। আমরা দেখছি দাঁড়িয়ে বারান্দায়। হঠাৎ দিনদা চেঁচিয়ে উঠলেন –ঐ দ্যাখো, রবিদা আসছেন। দেখি, সেই ঝড়ের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ছুটে আসছেন–তাঁর বেশবাস, তাঁর শ্মশ্রূকেশ উড়ছে, জোব্বাটাকে চেপে ধরেছেন বাঁ হাতে, আর ডান হাত দিয়ে চেপে ধরেছেন চোখের চশমাটা। ….আরেকটু এগিয়ে আসতেই শুনতে পেলাম গলা ছেড়ে গাইছেন –“যেতে যেতে একলা পথে।“ …

বারান্দাতে উঠেই বললেন — দিনু এই নে, ঘরে এসে বসে পড়লেন দিনেন্দ্রনাথের ফরাসে। …তারপর নামল বৃষ্টি মুষলধারে –আর নামল অজস্রধারায় কবি ও দিনেন্দ্রনাথের গান।…”

গোরুর গাড়িতে বসে সুরুল থেকে শান্তিনিকেতনের যাতায়াতের পথে টলমল করতে করতে এই গানটি রবীন্দ্রনাথ লেখেন।

আমেরিকা ও ইউরোপ ভ্রমণ শেষে রবীন্দ্রনাথ দেশে ফেরেন ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯২৫ তারিখে। পরের পূর্ণিমায় শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসব উপলক্ষে সুন্দর গীতিনাট্য উপস্থাপনের আয়োজন হল। এই অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন: ” …ফাল্গুন-পূর্ণিমার (২৬ ফাল্গুন) আম্রকুঞ্জের সমস্ত আয়োজন অসময়ে আকস্মিক ঝড়ে ও বৃষ্টিতে ক্ষণকালের মধ্যে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে আকাশে পূর্ণচন্দ্র এমনিভাবে উঠিল যেন কিছু দুৰ্দৈব ঘটে নাই। কবি আপন গৃহকোণে আবদ্ধ; লিখলেন: ‘রুদ্রবেশে কেমন খেলা, কালো মেঘের ভ্রুকুটি / সন্ধ্যাকাশের বক্ষ যে ওই বজ্রবাণে যায় টুটি।’

আম্রকুঞ্জের উৎসব সম্পন্ন হইল – কলাভবনের ঘরে; তখন কলাভবন ছিল বর্তমান গ্রন্থগারের দ্বিতলে। কবি স্বয়ং সদ্যোরচিত গানটি গাহিলেন। …”

এবার আসি প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ ও রবীন্দ্রনাথের অতি কাছের মানুষ শৈলজারঞ্জন মজুমদারের স্মৃতিকথায় (যাত্রাপথের আনন্দগান)। তিনি বলছেন: “সোজাসুজি কিছু না বলেও অনেক সময় আভাসে ইঙ্গিতে গুরুদেবকে গানের দাবি জানিয়ে রেখেছি। যেমন, একদিন আকাশে খুব মেঘ করেছে, জোরে জোরে বাতাস বইছে, গুরুদেবের ঘর থেকে বেরিয়ে আমি বাড়ি ফিরছি; ইচ্ছে করে গুরুদেবকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললাম, কী মেঘের ঘটা, কী বাতাস বইছে ! মনে হচ্ছে যেন শূন্যে উড়িয়ে নিয়ে যাবে……

গুরুদেব শুনতে পেলেন ঠিকই। বললেন, বাড়ি যাচ্ছ, যাও। এসব আমি শুনছি না। আমি আবার ঘরে ঢুকে বললাম আপনাকে শোনাবার জন্য বলছি না। উনি বললেন, বুঝেছি বুঝেছি, যাও। গানটান আমি লিখতে পারব না। …

আমি তখন পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বললাম, গান এলে জেদ করে থাকবেন না। এই বলে চলে এলাম। বিকেলে গুরুদেব ডেকে পাঠালেন।

‘মন মোর মেঘের সঙ্গী

উড়ে চলে দিগ্দিগন্তের পানে। ..’

গানটি লিখেছেন। কিছু না বলে গানটি গলায় তুলে স্বরলিপি করে নিলাম।“

১৯৩৯ সাল।বর্ষামঙ্গলের প্রস্তুতি চলছে। শৈলজারঞ্জন মজুমদার গুরুদেবকে বললেন যে ছেলেমেয়েরা বলছে নতুন গান চাই, পুরনো গানে আর ওরা বর্ষামঙ্গল করবে না। ‘আষাঢ়, কোথা হতে আজ পেলি ছাড়া’, ‘শ্রাবণ, তুমি বাতাসে কার আভাস পেলে’ – এসব গানে আর মন ভরছে না। গুরুদেব বললেন এই অল্প সময়ের মধ্যে কী আর নতুন গান লেখা যায়? অন্য অনেক কাজও তো আছে। পরদিন গুরুদেব দিলেন একটি গান – “ওগো সাঁওতালি ছেলে।” তার পরদিন বনমালীর সঙ্গে যোগাযোগ করে একটা কাগজে শৈলজারঞ্জন ‘বেহাগ’ লিখে গুরুদেবের লেখার টেবিলে রেখে এলেন। সেটা চোখে পড়তেই বনমালীকে ডেকে বকতে আরাম্ভ করলেন, তুই যাকে-তাকে এখানে আসতে দিস কেন? আমার অন্য কাজ বুঝি নেই ? আমাকে কি ফরমাশি গান লিখতে হবে?

সেই ‘বেহাগ’ থেকে এলো এই গান ‘আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে’। এরপর ‘ইমন. লিখে শৈলজারঞ্জন পেলেন ‘এসো গো, জ্বেলে দিয়ে যাও প্রদীপখানি’ গানটি। এইভাবে ‘তান দেওয়া গান’ টেবিলে লিখে এসে পেলেন ‘আজ শ্রাবণের গগনের গায়’। ষষ্ঠ গানটি হল ‘আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদরদিনে”।

সেবারের বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানের জন্য ৭৮ বছরের বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ অশক্ত শরীর নিয়েও, মাত্র দু’এক দিনের মধ্যে, আরও অনেকগুলি গান লিখলেন, সুর দিলেন। গানগুলি হল:

‘স্বপ্নে আমার মনে হল’

‘এসেছিলে তবু আস নাই জানায়ে গেলে’

‘এসেছিনু দ্বারে তব শ্রাবণরাতে’

‘নিবিড় মেঘের ছায়ায় মন দিয়েছি মেলে’

‘পাগলা হাওয়ার বাদল-দিনে’

‘শেষ গানেরই রেশ নিয়ে যাও চলে’

‘আজি মেঘ কেটে গেছে সকালবেলায়’

‘সঘন গহন রাত্রি, ঝরিছে শ্রাবণধারা’

‘ওগো তুমি পঞ্চদশী’

সেই শেষবার নূতন গানের বন্যা নেমে এসেছিল। উৎসব সারা হল কিন্তু সুরের ঢেউ থামল না। ছলকে ছলকে উঠে এলো আরও দুটি গান :

‘বারে বারে ফিরে ফিরে তোমার পানে।’

‘রিমিকি ঝিমিকি ঝরে ভাদরের ধারা।’

সুধীরচন্দ্র কর তাঁর ‘কবিকথা’-য় বলেছেন:”কিন্তু শেষ বর্ষামঙ্গলে – ১৩৪৭ সালে (১৯৪০ খ্রী.) এর ব্যতিক্রম ঘটল। বর্ষাকে একটিমাত্র গানে আহ্বান করলেন – ‘এসো এসো ওগো শ্যাম-ছায়া-ঘন দিন।’ কিন্তু সেই একটি গানেই দিলেন সব ভরে। আসর মাতানো সুর ও কথায় কে বলবে এ গান তাঁর শেষ বর্ষামঙ্গলের শেষ বর্ষা-সংগীত।”

*******

তথ্য সংগ্রহ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১. গানের পিছনে রবীন্দ্রনাথ – সমীর সেনগুপ্ত, পৃ: ১২৯, প্রকাশক : প্যাপিরাস।

২. যাত্রাপথের আনন্দগান – শৈলজারঞ্জন মজুমদার, পৃ: ৯৮, প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স।

৩. শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ – প্রমথনাথ বিশী, পৃ: ১৫, প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ।

৪. কবিকথা – সুধীরচন্দ্র কর, পৃ: ১২৬, প্রকাশক : সিগনেট প্রেস।

৫. রবিজীবনী (ষষ্ঠ খন্ড) পৃ: ২৩. – প্রশান্তকুমার পাল, প্রকাশক: আনন্দ পাবলিশার্স।

স্কেচ – গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের অনেক কিছুই আমরা জানিনা। লেখকের উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

দেবাশীষবাবুর রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আগের কিছু লেখাও পড়েছি। খুবি সহজ সাবলীল লেখা, এবং সত্যি জানা অজানা

লেখক অনেক সময় আর ধৈর্য নিয়ে পড়াশোনা করে এটি লিখেছেন। খুবই প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

রবীন্দ্রনাথের অনেক অজানা কিছু জানা যায় দেবাশীষবাবুর প্রতিটি ধারাবাহিকে। লেখককে অনেক ধন্যবাদ জানাই।

খুব ভালো লাগলো

লেখকের থেকে প্রত্যাশা করছি আরও এরকম লেখা পাবো