হেরিলাম হেরিটেজ -সেলাম বি ই কলেজ

@দীপ্ত প্রতিম মল্লিক, ১৯৮০ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং

মাসকয়েক আগে ওয়েস্ট বেঙ্গল টুরিজম, শিবপুর বিই কলেজ কর্ত্পক্ষ ও স্টুডেন্ট ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে বি ই কলেজ হেরিটেজ ট্রিপ চালু হয়েছে। প্রতি রবিবার সকাল দশটায় ধর্মতলা থেকে বাস ছেড়ে পাঁচটা পর্যন্ত বি ই কলেজে ঘোরায়- প্রতিটি হেরিটেজ বিল্ডিং আর মনুমেন্টের সাথে পরিচয় করায়।

১৯৮০ সালে এই কলেজ থেকেই পাশ করে আমি এখন থাকি ইংল্যান্ডে। দিনের পর দিন আমার মুখে কলেজের কথা, হোস্টেলের কথা আর স্যারদের বা জায়গাগুলোর প্রশস্তি শুনতে শুনতে টুকুন অনেকদিন থেকেই বায়না ধরেছিলো -দাদাই-এর কলেজ দেখবে। তাই আমাদের আজকের এই প্রোগাম।

“আমি দেবযানী” প্রথমে নিজের পরিচয় দিয়ে “আপনারা যেখানে যাচ্ছেন সেই কলেজেই আমি পড়ি, মেকানিক্যাল সেকেন্ড ইয়ার। আজকের হেরিটেজ টুরে তোমাদের সাথে থাকবো আমি আর অসীমদা, যিনি ১৯৭৭ সালে এই কলেজ থেকেই পাশ করেছেন- উনি উঠবেন ফার্স্ট গেট থেকে।“

“সূদুর ইংল্যান্ড থেকে আজ এসেছেন মিঃ ও মিসেস বেকার, ওনাদের পাশেই ভাবা এটমিক রিসার্চের দুই বিজ্ঞানী মিঃ কাপুর ও মিস দানকার। এনাদের পিছনেই আমেরিকা থেকে আসা কিশোর কিশোরী দুই ভাই বোন বনি আর রনি। ওদের মা এখানেই পড়েছেন, ১৯৯৮ ব্যাচ। ওঁদের মা সবেতেই নাকি বলে আমাদের কলেজে এরকম হতো, ওরকম হতো শুনে ওদের মনে প্রবল কৌতুহল জেগেছে- কি এমন স্কুল যে মাম রেফারস ইন এভরি অকেশন! আর এসেছেন ভুবনেশ্বর কলেজের ইতিহাসের প্রফেসর মিঃ পট্টনায়েক, সাথে স্ত্রী ও কন্যা। আছে সদ্য বিবাহিত দক্ষিণ ভারতীয় যুগল আর এক ফ্রেঞ্চ যুবক যুবতী- পিটার আর মলি, ওরা বেরিয়েছে ভারত দর্শনে। এভাবেই সকলের পরিচয় পর্ব সাঙ্গ হলো। মিঃ বেকারের গ্র্যান্ড পা’র সমাধি আছে এখানকার গ্রেভ ইয়ার্ডে, মূলতঃ সেটা আর উনার কর্মজীবনের স্থান দেখতেই এখানে আসা।

কলেজের মেন বিল্ডিং এর সামনে বাস এসে থামলো। এক ভদ্রলোক, মনে হয় আমারই বয়সী হবেন, এগিয়ে এলেন, “নমস্কার। আমি অসীম। আমি আর দেবযানী আজ আপনাদের এই হেরিটেজ টুরের সঙ্গী ও গাইড। চেষ্টা করবো আপনাদের সকল প্রশ্নর জবাব দিতে, তবে সবার আগে চলুন আপনাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে গরম চা ও সিঙ্গাড়া।”

আমরা এলাম সামনের ক্যান্টিনে। এখানেই আমি ক্লাস কেটে হরেনদার চা শিঙ্গারা সিগারেট খেয়ে প্রচুর সময় কাটিয়েছি! গাইড হয়ে আমার প্রথম ভাষণ, “Ladies & Gentleman, here is our students’ canteen, many of you would say cafeteria. This structure was made in 1962 and 100% by the college students, and was made for the college students. Which means, no external contractor, no external material except the rooftop asbestos. Rest of all raw materials were made by our students in our own workshop. The guidance and monitoring were done by of our own workshop teachers.”

চায়ে চুমুক দিয়ে অসীম’দা শুরু করলো, “হেরিটেজ ট্রিপের শুরুতে তোমাদের কলেজের ইতিহাসটা ছোট করে বলে নিই। তখন ১৮২০ সাল। ইংরেজ আমলে রাজধানী কলকাতায়। নব্যধারায় শিক্ষিত অনেক ভারতীয় তখন ক্রিশ্চান ধর্মে দীক্ষা নিচ্ছেন, আর তার প্রসারে একটি আশ্রমিক প্রতিষ্ঠান আবশ্যক। কলকাতার বিশপ টমাস মিডলটনের অনুরোধে Society for the Propagation of Gospel পাঁচ হাজার পাউন্ড অনুদান দেয়, আর কিছু আর্থিক সাহায্য আসে Society for Promoting Christian Knowledge Church Missionary Society for Africa & the East থেকে। বোটানিক্যাল গার্ডেনের ৬২ বিঘা জমি নিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এখানে দান করে। অবশেষে ১৫ই ডিসেম্বর ১৮২০ তে কাজ শুরু হয়, উইলিয়াম জোন্স এর তদারকীতে বেশ কিছু নতুন বাড়ী তৈরী হলো, তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হলো একটি চ্যাপেল, the first of its kind in India, যার আজকের নাম মধুসূদন ভবন।

১৮২৪ সালে চালু হলো বিশপ কলেজ ক্যাম্পাস। এই ক্যাম্পাসে ছিল ইস্টার্ন ব্লক, ওয়েস্টার্ন ব্লক, সেন্ট্রাল ব্লক, চ্যাপেল, লাইব্রেরি, ডাইনিং হল, প্রিন্সিপালের বাংলো, ডক্টর’স কোয়ার্টার, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জনিয়ারের কোয়ার্টার, স্টাফ কোয়ার্টার, স্টুডেন্টস হস্টেল। এখানে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হতো ইংরাজী, গ্রীক, ল্যাটিন, অংক আর অবশ্যই ভারতীয় শিক্ষার সাথে সাথে ক্রীশ্চান ধর্ম, ও যাজক হবার priesthood training।

তখন ভারতে, বিশেষ করে কলকাতায় অনেক নতুন কলকারখানার প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। কিন্তু কারিগরি কাজ জানা উপযুক্ত লোকের অভাব। নতুন নতুন রাস্তা, ব্রীজ, রেললাইন হচ্ছে কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার আসছে বিলেত থেকে। গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি ১৮৪৭ সালের ২৯শে আগস্ট ইস্ট কোম্পানিকে নির্দেশ দেন যে প্রতিটি প্রেসিডেন্সিতে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা চালু করতে হবে। আর ১৮৫৫ সালের ১৫ই জুন থেকে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাবিভাগ চালু করার চিন্তাভাবনা হয়। কিন্তু চিফ ইঞ্জিনিয়ার লেফটেন্যান্ট কর্নেল গুডউইন ইতিমধ্যেই এর পরিবর্তে একটি কলেজ স্থাপনের সুপারিশ করেছিলেন। তখন ১৮৫৪ সালের ২রা মে কোর্ট অফ ডিরেকটরস সিদ্ধান্ত নেয় যে একটি আলাদা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করা হবে। ১৮৫৬ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং এর ৯,১০ আর ১১ নম্বর রুমে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। আর ২৪ নভেম্বর দশ জন ছাত্র নিয়ে ক্লাস শুরু হয়।

পাঁচ মাস পরে এপ্রিল মাসে ছাত্রসংখ্যা বেড়ে হয় ৩১ জন। ১৮৫৭ সালের ২৪ জানুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপন হয় আর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জিওলজি, কেমিস্ট্রির ক্লাস, এবং কিছু থিওরটিক্যাল ট্রেনিং হতো তখনের প্রেসিডেন্সি কলেজে (১৮৫৫ সালে হিন্দু কলেজের নাম পরিবর্তন হয়)। ইতিমধ্যে ১৮৫৯ সালে ছাত্রসংখ্যা বেড়ে হয় ৬৬ জন। ১৮৬৫ সালে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে স্থানান্তরিত (amalgamation) হয়। আর, ১৯০২ সালে ছাত্রসংখ্যা বেড়ে হয় ৩২২ জন।

১৮৬১ সালে কলেজের প্রথম ফাইন্যাল পরীক্ষা, L.C.E ডিগ্রীতে ৪ জন প্রথম ডিভিশনে ও ২ জন দ্বিতীয় ডিভিশনে উত্তীর্ন হন। ১৮৬৪ সালে প্রথম ডিগ্রী (B.C.E., Bachelor of Civil Engineering) পরীক্ষায় ২ জন উত্তীর্ন হন।

ছাত্রসংখ্যা ও ওয়ার্কশপের প্রয়োজনীতা বৃ্দ্ধি পাওয়ায় এবার বড় ক্যাম্পাস দরকার। তখন বিশপ কলেজ অন্যত্র স্থানান্তরিত করার কথা চলছে, তাই ১৮৮০ সালের ২৯শে মার্চ Land Acquisition Act প্রয়োগ করে এবং Society for the Propagation of Gspel কে তিন লক্ষ টাকার বিনিময়ে সিভিল ইনজিনিয়ারীং কলেজ চলে এলো এখানে, এই বড় ক্যাম্পাসে। ১৮৮৪ সালে ছাত্রদের জন্য হস্টেলের অনুমোদন হয়, আর ১৮৮৬-৮৭ সালে ডাউনিং হস্টেল নির্মান হয়। ১৮৮৯ তে এই কলেজটি আশ্রমিক মানে রেসিডেন্সিয়াল হয়ে যায়। ১৮৯৩ সালে ক্যাম্পাসে একটি ছোট প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হয়, যা পরে ছোট একটা ক্যাম্পাস হাসপাতাল হয়ে যায়।

১৯২১ সালের ১৮ই জানুয়ারী সিভিল ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজের নাম হয় বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজ। এখন প্রয়োজন আরও কারিগরী বিভাগের। ফলে ১৯৩২ সালে পেলাম মেক্যানিক্যাল প্রথম ব্যাচ, এইভাবেই ১৯৩৫ তে ইলেকট্রিক্যাল, ১৯৩৯ তে মেটালারজি, ১৯৪৯ সালে আর্কিটেকচারের শুরু। ইতিমধ্যে বিশ্বযুদ্ধের শেষে সারা পৃ্থিবী জুড়ে ইঞ্জিনিয়ারের চাহিদা। তাই বেঙ্গল ইনজিনিয়ারীং কলেজের আয়তনও বাড়তে লাগলো। ১৯৫৪ তে পোস্ট গ্রাজুয়েশন, ১৯৫৬ তে মাইনীং ও পরে এলো ইলেকট্রনিক্স ও টেলি কমিউনিকেশন। এই হলো সংক্ষেপে কলেজের ইতিহাস, আর এই ক্যাম্পাসের দুশো বছরের যাত্রাপথে রয়ে গেছে বেশ কিছু স্থাপত্য, বা ঐতিহ্য, সেগুলোর মধ্যে প্রধানগুলি দেখাই আজ আমাদের ট্রিপের উদ্দেশ্য।“

এবার আমাদের ক্যাম্পাস যাত্রা শুরু। প্রথমে এলাম পুরানো গ্রেভ ইয়ার্ডে। দেবযানী বলল, “১৮২৪ সালে এই কবরখানার সৃষ্টি, তখন বিশপ কলেজে আবাসিক যাঁরা থাকতেন, তাঁদের একজনের মৃত্যু হয়। কোথায় তাঁকে সমাধি দেওয়া হবে এ নিয়ে চিন্তাভাবনার পর ওনাকে এখানেই প্রথম কবর দেওয়া হয়। ক্রমে একটি দুটি করে সমাধির পর এটাকে কবরখানা হিসাবেই প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯১৮ তে স্প্যানিস ফ্লু নামের এক রোগ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়লে সেই রোগ কলকাতাতেও হানা দেয় ও আমাদের এই কলেজ ক্যাম্পাসেও কিছু লোক মারা যান। দু জন ইউরোপিয়ানেরও অন্তিম স্থান মেলে এখানে।” এদিক ওদিক খুঁজে মিঃ বেকারকে পেলাম, ওনার পূর্বপুরুষের সমাধি উনি খুঁজে পেয়েছেন, তার সামনে দাঁড়িয়ে, পাশে মিসেস বেকার, উনি বারবার ক্রশ আঁকছেন। চক্ষু অশ্রুসজল, বললেন, “হাউ লাকি টু সি গ্রানপাস গ্রেভ। শুড হ্যাভ সাম ফ্লাওয়ার।” দেবযানী বলল, “ডোন্ট ওরি , আই আম এ্যারেঞ্জিং টু গেট ইট।”

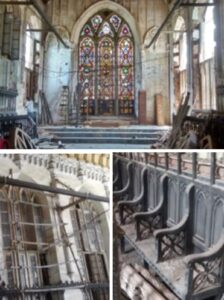

এরপর এলাম মাঠের উল্টোদিকে। এখানে ক্যাম্পাসের প্রথম হেরিটেজ বিল্ডিং- এখনের নাম মধূসুদন ভবন। অসীমদা জানালো, ১৮২৪ সালে বানানো বাঁদিকের অংশটুকু একটি চ্যাপেল, এবং the first of its kind in eastern India। প্রায় দুশো বছর ধরে এখনও অবিকৃতভাবে দাঁড়িয়ে আছে। বাংলার তখনকার এক বিখ্যাত কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত এখানে বেশ কিছুদিন আবাসিক ছাত্র ছিলেন। ”মধুসূদন? মিনস মাইকেল?” – মলি দেখলাম মাইকেলের কথা জানে।

হলদে রঙের উঁচু এই চ্যাপেলের বিরাট বিরাট আর্চ জানালা ও দরজা। চ্যাপেলের ভেতরে যেতে বিশেষ অনুমতি লাগে। দেবযানী নিয়ে রেখেছিল। ঢুকেই সোজা সামনের দেওয়ালে বিরাট স্টেইন গ্লাস, ইংলন্ড থেকে এসেছিল, দু’শ বছর আগে। হলের মাঝখানে ফাঁকা জায়গা, আর দুপাশে কাঠের লম্বা টানা অনেক চেয়ার। এটাই ছিল প্রার্থনা সভা, আর priesthood training সেন্টার। আমরা যখন গেছি, তখন বড় maintenance কাজ চলছে। তার মধ্যেই সকলে কিছু ফটো তুলে নিলো।

অসীম’দা আরও জানালো, ১৯৫০ সালে ক্যাম্পাসের ছোট ছোট বাচ্চাদের জন্য বিই কলেজ মডেল স্কুল এখান থকেই শুরু হয়। সেই নার্সারির বাচ্চাদের ক্লাস হতো এই চ্যাপেলের প্রেয়ার হলে।

মলি দেখলাম একটা ছোট নোটবই বের করে কিছু লেখালিখি করছে। টুকুন দেখলাম মলির সাথে জমিয়ে নিয়েছে। ফ্রেঞ্চ ভাষায় নিজেদের মধ্যে কি সব বকবক করলো। পরে টুকুন বলল, মলি বিভিন্ন চ্যাপেল নিয়ে রিসার্চ করছে, তাই ও কিছু তথ্য লিখে রাখলো।

এবার এলাম যেখানে সেটা ইংরেজ আমলে ছিল লাইব্রেরি, পরে ১৯৫০ সালে লাইব্রেরি মেন বিল্ডিং এ স্থানান্তরিত হলে এখানেই তৈরি হয় জিমনাসিয়াম। এর বয়সও একশো বছরের বেশিই হবে।

“পরবর্তী গন্তব্য প্রিন্সিপালের কোয়ার্টার” – দেবযানী বলল, “১৮২০ সালে এই বাড়ীর তৈরি শুরু, আর ১৮২৪ সালে সম্পুর্ন হয়ে ২০০ বছর পরেও এই বাড়ী আজও দাঁড়িয়ে। এর চারকোনে আছে চারটে সুদৃশ্য টারেট, যা এর শোভাকে অনেক বাড়িয়ে তুলেছে। এখন এই বিল্ডিঙের নাম হোয়াইট হাউস।

অসীমদা বলল, ইংরেজ আমলে প্রিন্সিপালরা পুরো বাড়িতেই থাকতেন, কিন্তু এখন এর একতলায় মিউজিয়াম করা হয়েছে। বাড়ীর ভিতরে ঢুকেই কাঠের ঘোরানো সিঁড়ি, তারপর উঁচু সিলিং-এর বিরাট বিরাট ঘর, টুকুনও অবাক, বলল, “দাদাই, এখানে আমাদের লন্ডনের বাড়ীর তিনটে ফ্লোর ঢুকে যাবে।” প্রথমে মিউজিয়াম দেখলাম।

তারপর বারান্দায় এলাম, ওপর থেকে গঙ্গার দৃশ্য মনোরম। আর পিছনেই টেনিস কোর্ট। রনি টেনিস কোর্ট দেখে দেবযানীকে বলল, “হাউ নাইস ইজ দি গ্রাস কোরট, না দেভা!”

এবার এগিয়ে চললাম এক ঝিলের দিকে। তার পাশ দিয়ে সরু রাস্তা চলে গেছে। এখানে আছে অনেক পুরনো ভিক্টোরিয়া স্টাইলের একতলা কিছু বাড়ি। সব পাশাপাশি। অসীম;দা জানালো, যখন প্রথম বিশপ কলেজ চালু হয়, এখানে ছাত্রাবাস ছিল।

পরের গন্তব্য স্থল- আদি ও অকৃত্রিম ডাউনিং হল”- অসীমদা বলল, এটার কথা খানিক আগেই বলেছি, কলেজের প্রথম হোস্টেল।

অসীমদা বলল, “প্রথম তৈরীর সময় এখানে হিন্দুরা থাকতো। লক্ষ্য করে দেখো, এর তিনটে উইং- ইস্ট, ওয়েস্ট আর মাঝখানটা সেন্ট্রাল উইং। সেন্ট্রাল উইং এর মাঝে তিনতলা আর বাকী দুটো উইং দোতলা। প্রথম ডাউনিং হল যখন তৈরী হয়, তখন এর নাম ছিলো হিন্দু নেটিভ মেস- পরে ১৯১০ তে এর নাম হয় Indian Student Mess ও তারপর Hindu Apprentice Barrack বা হিন্দুদের হোস্টেল। পরে কলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল সাহেব S.F. Downing এর নামে এই হোস্টেলের নাম হয় ডাউনিং হল। এককালে গুজব ছিলো ডাউনিং সাহেবের ভূত নাকি ঘুরে বেড়ায় আর দেখে ছেলেরা পড়াশুনো করছে কিনা না কি হল্লা করছে। যদি কেউ হল্লা করে তাহলে তাকে সতর্ক করে দেয়।”

প্রচুর ছবি তোলার পর, অসীমদা বলল, “চলুন, ঝিলের ওপাশেই স্লেটার হল, আমাদের পরের গন্তব্য। ১৯০৩ সালে বানানো হয় এই বাড়ীটা। উদ্দেশ্য ছিলো ছাত্রাবাস। এই বাড়ীটার ছিলো দুটো অংশ। প্রথম অংশটা ছিলো বিরাট-দোতলা, খান বারো ঘর আর দ্বিতীয় অংশটি ছিলো ছোট একতলা- মাত্র দুটো ঘর। প্রথম দিকের বড়ো অংশে হিন্দুরা আর ছোট এক তলায় মুসনমানরা থাকতো।” ঢুকলাম এই ছোট্ট অথচ সুন্দর বাড়ীটায়। দেখতে অপূর্ব। বিরাট চওড়া সিঁড়ি, উঁচু ছাত, দারুন হাওয়া খেলছে ঘর গুলোতে। দক্ষিণ দিকে গঙ্গা দেখা যায়, আর সামনেই নিমঝিল। ফলে সারাদিন স্নিগ্ধ মনোরম হাওয়া চলে।

আমি এককালে থেকেছি এর পাশেই ১১ নম্বর হোস্টেলে, তখন এই স্লেটার হল ছিলো পোড়ো বাড়ির মতো- আমাদের দুর্ভাগ্য যে ষাটের দশকের শেষে এই হোস্টেল বন্ধ হয়ে যায় আর তারপর থেকে এটা কিছুদিন সিআরপি অফিস ছিলো। গুজব এই যে স্লেটারের আনাচে কানাচে ভূত ঘুরে বেড়ায়। অসীমদাকে বললাম ভূতের কথা। অসীমদা বলল, “দূর, দূর, যতো বাজে কথা। ১৯৯০ সালে কলেজে জায়গার অভাব দেখা দিলে এটা আবার রক্ষনাবেক্ষণ করে চালু করানো হয়- তবে হোস্টেল হিসাবে নয়- অফিস হিসাবে। ২০২১ পর্যন্ত এককমই ছিলো, তারপর এটাকে আবার সাজিয়ে গুছিয়ে হেরিটেজ টুরের অঙ্গ করা হয়েছে।

স্লেটার দেখা শেষ হয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখি দেবযানী দাঁড়িয়ে, হাতে একরাশ টাটকা লাল গোলাপ- মুখে একগাল হাসি- বলল, “এখন দুটো বাজে, চলুন পাশেই ১১ নম্বর হোস্টেল- ওখানে আজ লাঞ্চের ব্যাবস্থা। আর আমি মিঃ ও মিসেস বেকারকে নিয়ে গ্রেভ ইয়ার্ড ঘুরে আসছি।” মিসেস বেকার বললেন, “হাউ সুইট ডেভা, লেটস গো।”

আমরা এলাম ১১ নম্বর হোস্টেলে, যেখানে জীবনের তিনটে বছর কাটিয়েছি। কেমন যেন এক নস্টালজিয়ায় আচ্ছন্ন হলাম। টুকুন বলল, “দাদাই, এখানে তুমি কোথায় থাকতে, সেই ঘরটা দেখা যায়?” “নিশ্চয়ই”, অসীমদা বলল, “খাওয়া দাওয়ার পর তোমাদের দেখিয়ে দেবো।”

ঢুকলাম নীচের বিরাট ডাইনীং হলে, দেখি আমূল পরিবর্তন – সেই লম্বা বিরাট টেবিলের বদলে ছোট ছোট চারজনের টেবিল আর বেঞ্চের বদলে চেয়ার। চারদিক ঝকঝকে- যেন কোনো ভালো রেস্টুরেন্ট। বসতে না বুতেই বেকার পরিবার এসে গেলেন সাথে দেবযানী। জমিয়ে খাবার খাওয়া হলো বটে- বুফে স্টাইল ছিলো- দেশী- বিদেশী কোনো খাবারের কমতি কিছু ছিলো না। রনি বলল, “উফ, অসীম, মাম হ্যাড সাচ ডিলিসিয়াস ফুড এভরি ডে! আই এনভি!!” অসীমদা বলল, “আরে না, না, এরকম খাবার হোস্টেলে এক আধ দিন ই হতো- গ্রান্ড ফিষ্টের দিনে, রোজ না।”

খাওয়ার পর হোস্টেল ঘোরা হলো। আমার ঘর ৩০৫ দেখে টুকুনের কি উচ্ছ্বাস! বলল, “দাদাই, এরকম রিভার ভিউ রুমে তুমি কাটিয়েছ! কি সুন্দর!” আমি বললাম, আমাদের সময় কিন্তু পাখা ছিলো না, ঐ রিভারই আমাদের হাওয়া জুগিয়েছে পাঁচ বছর।”

বেলা তিনটে বাজে, খাওয়া দাওয়ার পর অসীমদা জানালো, “এবার যাবো সাহেবপাড়া- যাওয়ার পথে দেখে নেবো ক্লক টাওয়ার।”

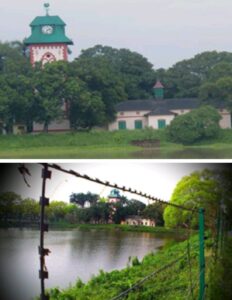

দেবযানী বলল, “১৯২১ সালে এই ঘড়িটি বসানো হয়। এই কলেজেরই প্রাক্তনী সেই সময়ের বিশিষ্ট শিল্পপতি স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখারজি এই ঘড়িটি কলেজকে উপহার দেন। টারেট ক্লক, আর ঘণ্টা শুনে সময় দেখা। ১৮৮৩ সালে উনি বি ই কলেজ থেকে পাশ করেন, যদিও কলেজ তখন ছিলো এখনকার প্রেসিডেন্সী কলেজে আর ঐ সময়ই কলেজ এখানে, মানে এই ক্যাম্পাসে চলে আসে। উনি তখনকার দিনে আমাদের কলেজের একজন অন্যতম কৃতি ছাত্র। স্যার রাজেনের কোম্পানি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ও বর্তমান হাওড়া ব্রীজের নির্মানে নিযুক্ত ছিল। সেই যুগে সকল ছাত্রদের কাছে ঘড়ি থাকতো না, অথচ ঠিক সময়ে ক্লাসে পৌঁছাতে হবে। সুতরাং এমন উঁচুতে এত বিশাল একটা ঘড়ি বসানো হলো যে বহু দূর থেকেই সময় দেখা যাবে, আর ঘন্টার আওয়াজও শোনা যাবে। আর টারেট মানে চারদিক থেকেই এই ঘড়িকে দেখা যাবে। ১৯১৯ সালে স্যার রাজেন “জিলেট এন্ড জনসন, ইংল্যান্ড” থেকে এই ঘড়িটি কিনে কলেজকে উপহার দেন। জিলেট এন্ড জনসন এই ঘড়ি বানানোতে সবচেয়ে বিখ্যাত- ১৮৪৪ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত এই কোম্পানী প্রায় ১৪০০০ ক্লক টাওয়ারের ঘড়ি বানান বানিয়েছে আর সবই ক্রয়ডনের ফ্যাকট্রি থেকে তৈরী।

তিন টন ওজনের এই বিশাল ঘড়িটি বসাতে দুবছর সময় লেগে যায় ও অবশেষে ১৯২১ সালে এটি চালু হয়। এর সাথে এসেছিলো এক বিশাল ম্যানুয়াল- যেটা আজও আছে আর সেটার নিয়মকানুন মেনে এটায় দম দেওয়া হয়। ১০০ বছর ধরে এখনও নিখুঁত সময় দিয়ে যাচ্ছে। ক্লক টাওয়ার আমাদের কলেজের গর্ব। কতো ঝড়ঝাপটা মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।”

ক্লক টাওয়ারের নীচে অসীমদা আমাদের দেখালো কিভাবে এই টাওয়ারের ওপরে যেতে হয় খাড়াই সিঁড়ি বেয়ে।

এরপর অসীমদা আমাদের নিয়ে এলো আরেকটি হেরিটেজ বিল্ডিং – আমাদের পুরানো ওয়ার্কশপ বিল্ডিং।

এগুলো আগেই ছিল, ছোট একটি জায়গা জুড়ে, তৈরী হয় ১৮৭৭ সাল নাগাদ। আসলে এই অঞ্চলে PWD-র একটা ওয়ার্কশপ দরকার ছিলো, তার জন্যই এই ছোট ওয়ার্কশপের সৃষ্টি। পরে ১৮৮৪ নাগাদ সিভিল ইনজিনিয়ারীং কলেজ এখানে স্থানান্তরিত হয়ে এলে এই ওয়ার্কশপ কলেজেরই অংশ হয়ে যায় আর আরও বড় করে তৈরি হয়।”

এখানেই আছে আমাদের অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ, ইংরেজ আমলে এবং তার পরে ৬০ এর দশকেও কলকাতার যত বিদেশী গাড়ির রিপেয়ার এখানে হতো। ১৯৬৯ সালে রাজনৈতিক গণ্ডগোলের সময় কিছু লোক একটি বিদেশী গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়, তারপর থেকে এখানে আর বিদেশী গাড়ির রিপেয়ার হয় নি।

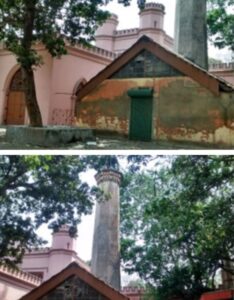

ওয়ার্কশপের পিছনে এলাম, প্রায় ১০০ বছরের পুরনো বেকারি, আর তার পাশেই প্রিন্টিং প্রেস।

১৯২০/৩০ সময়কালে, যখন প্রচুর ইউরোপিয়ন শিক্ষক ও ছাত্র এই ক্যাম্পাসে থাকে, তখন তাঁদের ভিন্ন খাদ্যাভাসের জন্য সমস্যা ছিল। এইজন্য একটি বেকারি তৈরি হলো। এরপর বিশ্বযুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের অনেকেই যখন এখানে ট্রেনিং এর জন্য এলেন, সমস্যা আরও বেড়ে গেল। আরও সমস্যা ছিল যে রুটি, কেক তৈরি হয়ে গেলে লোকেদের খবর দেওয়া। সেইজন্য একটা বড় ঘন্টা লাগিয়ে দেওয়া হলো।

এই বেকারির বিশেষত্ব উঁচু একটি চিমনি, যাকে পরবর্তীকালে সবাই লাইটহাউস ভেবে ভুল করতো। বৃষ্টির থেকে বাঁচানোর জন্য এই চিমনির উপরে ছিল এক chandelier, আর ছিল ইলেকট্রিক লাইটিং। কয়েক বছর আগে ১৯৭৪ এর প্রাক্তনীরা সেই ঘন্টা টেগোর স্ট্যাচুর সামনে লাগিয়ে দেয়। আর সেই বেকারি আর প্রিন্টিং প্রেস এখন পরিত্যাক্ত জায়গা।

বেকারি দেখে আমরা এলাম ব্যারাকে, ১৯৪০ সালে বিশ্বযুদ্ধের সময় এটি তৈরি হয়। সেই সময় ভারতীয় আর্মির ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের লোকেদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য প্রচুর আর্মির লোকেরা এই কলেজে ভর্তি হয়। এত ছাত্রের স্থান সংকুলান না হওয়ায় এই টেম্পোরারি ব্যারাক তৈরি হয়। এরপর যুদ্ধের শেষে আর্মির ইঞ্জিনিয়াররা ফিরে গেলে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত এখানে ছাত্রদের হস্টেল ছিল। বর্তমানে এটি পরিত্যাক্ত।

এরপর আমরা এলাম মেন বিল্ডিং এর পুরনো আমলের মেশিন ল্যাবে। এখানে সবথেকে উল্লেখযোগ্য ১০০ টন বাকটন মেশিন, ১৯০২ সালে টেস্টিং রিসার্চের জন্য আনা হয়েছিল। এই মেশিন সেই সময় অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তো দূরের কথা, কোন দেশী বিদেশী কোম্পানিতেও ছিল না। এই মেশিন আসার পর রেলওয়ে এবং বহু বড় বড় কোম্পানি তাঁদের টেস্টিং এখানে এসে করে যেতো।

মেন বিল্ডিং এ এবার যাবো সিসমোগ্রাফি সেন্টারে। দুর্ভাগ্যজনক যে এটি এখন স্টাফ ক্যান্টিন। এর সামনে এম এন দস্তুর হল, এর পিছনে ম্যাথস ডিপার্ট্মেন্ট আর ডানদিকে মেটালার্জি আর মাইনিং ডিপার্টমেন্ট। ৫০-৫৫ সাল নাগাদ ভারতে দুটি সেন্টার তৈরি হয়, একটি গোয়া’তে, অন্যটি বিই কলেজে। এটা ছিল প্রথমে জিওলজির আন্ডারে, পরে ম্যাথস এর সাথে জুড়ে যায়। সেই হিসেবে, এই সিসমোগ্রাফি ল্যাব ভারতের প্রথম একটি কলেজে স্থাপন হয়। এটি এতই পাওয়ারফুল ছিল যে, গঙ্গায় ভারী জাহাজ এলে, বা ফার্স্ট গেটে ভারী ট্রাক গেলে সেন্সর সেই ভাইব্রেশন পিক করে নিতো। ৬৮-৬৯ নাগাদ কলেজের রাজনৈতিক অস্থিরতায় ও এরপর স্টাফ স্যাংশন না হওয়ায় সেটি বন্ধ হয়ে যায়। তাই ল্যাব বন্ধ করে দিয়ে উপরে ক্যান্টিন বানিয়ে দেওয়া হলো আর যত মেশিন যন্ত্রপাতি তলায় আন্ডারগ্রাউন্ড স্টোরেজ করে রাখা হলো। নীচে যাওয়ার দরজাটা রইলো তালা দেওয়া, যাতে যন্ত্রটা সবার চোখের আড়ালে নিরাপদে থাকে। তারপর যা হয়, আস্তে আস্তে সবাই এই ঘরটার কথা ভুলেই গেলো। বছরে পর বছর যায়, কারুর আর এটার কথা মনেই নেই।

সিসমোগ্রাফি সেন্টার দেখার পর অসীমদা বলল, “পরবর্তী পুরানো বাড়ী যদি বলি- তা হলো হিটন হল। চলুন এগুনো যাক। হিটন হলটি খুব সুন্দর। ১৯২৫ সালে এটা প্রধারনতঃ ইউরোপীয়ান ছাত্রদের কথা ভেবে তৈরী হয়। তিন তলা দারুন সুন্দর বাড়ী। আর কলেজ কমপ্লেক্সের মধ্যে বোধহয় প্রথম নীচু ছাতের বাড়ী। সামনে তাকালে সবুজ ঘাসে মোড়া ওভাল।

অসীমদা বলল, “হিটন সাহেব, যিনি কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন কুড়ি বছর- তাঁর নামে এই বাড়ী। প্রথমে এই হিটন হল তৈরী হয়েছিলো ইউরোপীয়ান ছেলেদের হোস্টেল হিসাবে। তখন প্রচুর সংখ্যক ইউরোপীয়ান এই কলেজে পড়তো। ক্রমে যতো দিন যেতে লাগলো – সাহেবের সংখ্যা কমতে লাগলো – তখন এতো কম ছেলের জন্য আর হোস্টেল চলে না বলে দেশী ছেলেরাও এখানে জায়গা পেতে লাগলো। ১৯৪০ র পর মুসলিম ছেলে প্রচুর বাড়তে হিটন হল হলো মুসলিমদের। পরে অন্য হোস্টেল চালু হতে হিটন বন্ধ হয়ে যায়। মাঝে এটা N.C.C. দের ব্যাবহারের জন্য খোলা ছিলো। আসলে ভারত-চীন যুদ্ধর পর N.C.C. র গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়, ফলে ওদেরকে দেওয়া হয় হোস্টেলটা।” এটা হেরিটেজের অন্তর্ভুক্ত হবার পর বলা যায় এটা এখন আর্ট মিউজিয়াম। নীচের তলায় বর্তমান ছাত্রদের বিভিন্ন আর্ট ওয়ার্ক আর ওপরের দুটো তলা পুরানো ছবি, আর্ট আর বিভিন্ন তথ্যে ঠাসা।

ঘুরেঘুরে দেখতে প্রায় পাঁচটা। দেবযানী এলো, বলল, “বাস নীচে অপেক্ষা করছে, ঠিক পাঁচটায় বাস ছাড়বে।”

অতঃপর অজস্র স্মৃতি আর অফুরন্ত ভালোবাসা নিয়ে সবাই চেপে বসলাম বাসে। এসপ্ল্যানেডের পথে। আচমকা সামনের বাম্পারে বাসটা লাফিয়ে উঠলো, দেখি কোথায় বাস! শুয়ে আছি নিজের বিছানায়- পুরোটাই আমার স্বপ্ন!!

(আবেদন- আচ্ছা এই স্বপ্ন কি সত্যি করা যায় না? আমরা কি পারি না আমাদের কলেজের এই অমূল্য সম্পদ ও দুশো বছরের ইতিহাস সঠিকভাবে রক্ষনাবেক্ষন করতে আর সকলের সামনে তুলে ধরতে?)

******

অনুপ্রেরনা- গাবেসু –দীপ্ত সুন্দর মল্লিকের ভাষণ – বি ই কলেজ হেরিটেজ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার-

১। বি ই কলেজে পাঁচ বছর- দীপ্ত প্রতিম মল্লিক

২। বিভিন্ন ওয়েবসাইট

http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/69275926.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

https://www.gillettjohnston.co.uk/about/history/

https://www.edarabia.com/28081/bengal-engineering-and-science-university/

https://www.iiests.ac.in/IIEST/History

https://seadmain.tripod.com/aboutbec.html

https://oldwww.iiests.ac.in/index.php/institute/iiest-institute/campus

Add comment