জীবনের রং টোকাটুকি

ময়ূখ দত্ত, ১৯৯০ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং

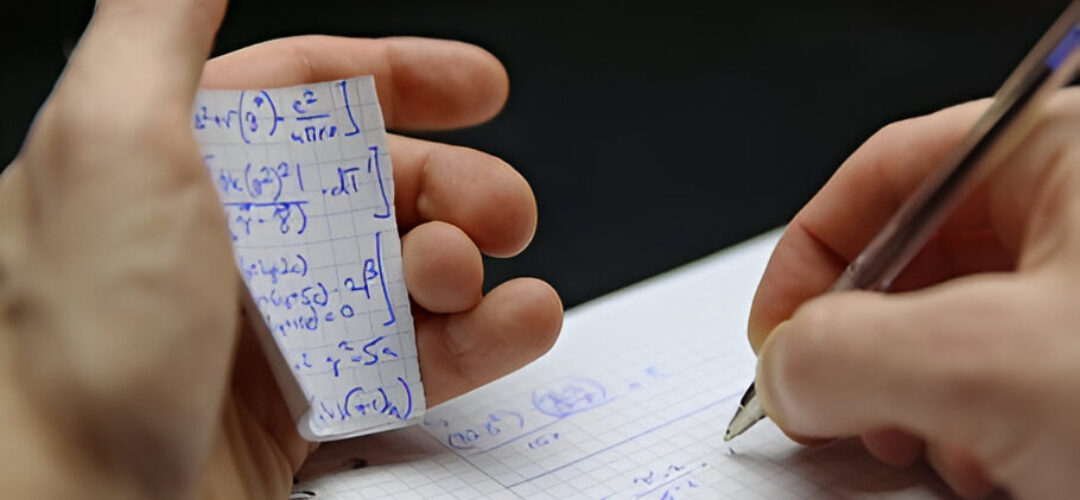

আমাদের মফঃস্বল স্কুলের বরাবরের ফার্স্ট বয় দেবাশীষ পরীক্ষা দেওয়ার সময়ে হাতের কনুই ভাঁজ করে এমন করে ঢেকে রাখত যে আমরা কেউই ওর খাতায় কি লিখছে, কিছুই দেখতে পেতাম না, হাজার উঁকিঝুকি মারলেও!! আমাদের খুব রাগ বা অভিমান ছিল ওর ওপরে… আমরা যদি ওর খাতা ক্যালি দিয়ে ম্যানেজ করে দেখে একটা বা দুটো প্রশ্নের উত্তর টুকে বা লিখেও আসতাম, তাতেও ওর নম্বরের ধারেকাছেও আমরা যেতে পারতাম না! এদিকে আমি আবার ছোটোবেলা থেকেই “sharing is caring” মতবাদে বিশ্বাসী, তাই স্কুলের পরীক্ষার হলে আমার খাতা অনেক সময়েই আমার কাছে থাকত না, ক্লাশের বিভিন্ন বেঞ্চে ঘুরে বেড়াত, বাকি অসহায় বন্ধুদের “সাহায্য” করার প্রচেষ্টায়। সেই সময়ে এই ‘টুকে পাশ’ কথাটা চালু ছিল মূলত কাগজ চালাচালি’র মধ্যে দিয়েই।

বিই কলেজে পড়তে এসে …… কলেজে ঢুকে জীবনে প্রথমবার ক্যালকুলেটর ব্যাবহার করার স্বাধীনতা এল, আমাদের সেইসময়ে সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর হিসেবে ক্যাসিও fx সিরিজ টা খুব চালু ছিল। তাতে বেশ কিছু কমপ্লেক্স ক্যালকুলেশানও হত… তবে এই মডেলের ক্যালসি গুলোর স্ক্রীনগুলো ছিলো আন্দাজ আধা ইঞ্চি চওড়া আর দু’ইঞ্চি লম্বা। একটা লাইনেই গোটা লেখাটা ফুটে উঠত, আর একটাই নম্বর বা ফরমুলা মেমরীতে রাখা যেত। সেই যুগে হস্টেলের কোন এক দাদার কোন এক আত্মীয় আমেরিকা থেকে ওকে একটা “programmable calculator” এনে দিল, তার স্ক্রীনসাইজ প্রায় ২ ইঞ্চি বাই ৩ ইঞ্চি, মানে স্ক্রীনে সবমিলিয়ে ৪৮ টা ক্যারেকটার লেখা যায়, অনেকগুলো লাইন ধরে আর ১২টা মেমরী!! মানে, কত কত ফরমুলা বা সংকেত লিখে রাখা যায়, ভেবে দেখুন!! স্যারেরা পরীক্ষার হলে সন্দেহবশে দু-একবার ঐ ক্যালকুলেটর নেড়ে চেড়ে বোঝার চেষ্টা করেছিলেন, শেষে বিফল হয়ে হাল ছেড়ে পরীক্ষাতে ব্যাবহার করার অনুমতি দিয়েছিলেন (সম্ভবত সেই analog যুগে ব্যাপারটা ধরতেই পারেন নি।) যার ফলে ওই দাদা নির্বিবাদে ওই ক্যালকুলেটরের সাহায্যে হাইটেক টোকাটুকির ফায়দা তুলেছিল। এরপর হস্টেলে সেই ক্যালকুলেটরের ডিম্যান্ড প্রচন্ড বেড়ে গিয়েছিল! শুনেছি ঐ ক্যালকুলেটর নাকি পরীক্ষার দিনে হস্টেলের অন্য ছেলেদের জন্য ভাড়াতেও পাওয়া যেত।

ষাটের দশক থেকেই ইঞ্জিনীয়ারীং কলেজে দৈনন্দিন পড়াশুনার জন্য ত্রিভুজাকার ট্র্যান্সপারেন্ট সেট স্কোয়ার আর ছোট্ট সাদা রঙের ডায়াগোন্যাল স্কেল এসে গেলো। পরীক্ষার হলে পেন-পেন্সিলের মত এগুলোও অতি আবশ্যক, তাই সকলের সাথেই থাকত, তা সে Soil Mechanics হোক বা Engineering Drawing হোক!!। ট্র্যান্সপারেন্ট সেট স্কোয়ারের ওপরে পেন্সিল দিয়ে কিছু লিখে রাখলে এমনিতে কিছুই দেখা যায় না, কিন্তু একটা সাদা কাগজের ওপরে রাখলে সব লেখা ফুটে ওঠে। সাদা ডায়াগোন্যাল স্কেলের একদিক জ্যামিতিক angle মাপার কাজে ব্যাবহার হত আর অন্য দিকে ছিল Logarithmic Scale, যা খুব একটা কাজে লাগত না। তাই উৎসাহীরা একটা ব্লেড দিয়ে ওই দিকের লেখা / রেখাগুলো চেঁছে তুলে দিয়ে সেদিকটা ব্যাবহার হত পেন্সিল দিয়ে লেখাতে… পরীক্ষার হলে ডেস্কের ওপরে সোজা করে (angle side টা ওপরে) রেখে দেওয়া হত, স্যারেদের নজর থেকে রক্ষা পেতে, সময় সুযোগ বুঝে সেগুলো উল্টে যেত!!

আজ সমাজে প্রতিষ্ঠিত কত কত ছেলেমেয়েরা যে এই সেট স্কোয়ার আর ডায়াগোন্যাল স্কেল নামক দুই প্রিয় বন্ধুর কাছে আড়ালে নতজানু হয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তার ইয়াত্তা নেই, তা সে আজ বাইরে তারা স্বীকার করুক আর নাই করুক!!

মায়ের কাছে শুনেছিলাম যে পরীক্ষার দিনে পঞ্চাশ / ষাটের দশকে অনেক মেয়েরা নাকি পরীক্ষার দিনে বিভিন্ন ডিজাইনের সাদা ছাপা শাড়ি পরে যেত সুন্দর কুচি করে… আর সেই সুন্দর কুচির ভাজে ভাজে নাকি লাগানো থাকত সাদা কাগজে লেখা বিভিন্ন ফরমুলা বা উত্তর। পরবর্তীকালে শুনেছি অনেক মেয়েরাই নাকি পরীক্ষার দিনে স্কার্ট পরে আসতে পছন্দ করে যাতে সহজেই চাহিদামত স্কার্ট সরিয়ে পায়ে লিখে রাখা লেখা পড়া যায়!! কলেজে এক বন্ধুকে দেখতাম পরীক্ষার দিনে হাওয়াই চপ্পল পরে খুব সাবধানে হেঁটে যেত। চপ্পলের ওপরে অনেককিছু লিখে নিয়ে যেত… একবার চটির ওপরে পা এর ঘষাতে ফরমুলা সব মুছে গিয়ে যাচ্ছেতাই ব্যাপার হয়ে গিয়েছিল, প্রায় সাদা খাতা জমা দিয়ে হোস্টেলে ফিরে আসতে হয়েছিল ওকে…। তারপর থেকে পরীক্ষার দিনে ও প্রায় ব্যালে ড্যান্সার দের ভঙ্গিতে হোস্টেল থেকে পরীক্ষার হলে হেঁটে যেত!! রোগা টিংটিঙে চেহারায় সে এক দেখার মত দৃশ্য ছিল!!

আমাদের অনেকেই পরীক্ষার হলের পাশের টয়লেটের দেওয়ালে অনেক ফরমুলা লিখে আসত পরীক্ষা চালু হওয়ার আগে, কিন্তু টয়লেটে যাওয়ার অনুমতি মিলত পরীক্ষা চালু হওয়ার এক ঘন্টা পরে। আমাদের এক স্বনামধন্য রসিক প্রফেসর – পরীক্ষা চালু হওয়ার পরে টয়লেটে ঢুকে দেওয়ালে লেখা ওই সব ফরমুলা শার্লক হোমসের মত আঁতসকাচ দিয়ে পর্যবেক্ষন করে, নিজের মনে গুনগুন করতে করতে মাইনাস (-) চিহ্ন কে আর একটা দাড়ি যোগ কে দিয়ে প্লাস (+) করে দিতেন বা একটা বিসর্গ যোগ করে ডিভিশান (÷) করে দিয়ে নির্বিকার ভাবে আবার পরীক্ষার হলে গার্ড দিতে চলে আসতেন!! তারপরে “টয়লেট ব্রেক” এর সময়ে ছেলেরা টয়লেটে ঢুকে সেই সব “পরিমার্জিত” ফরমুলা দেখে অংক কষে আসা ছাত্রদের উত্তর কি হত বা তারা নম্বর কি পেত, তা বলাই বাহূল্য!! শোনা যায় এই রকম এক “পরিমার্জিত” ফরমুলা ব্যাবহার করে এক ছাত্র প্রায় এক ঘন্টা ধরে অংক কষে পাইপের থিকনেস বের করেছিল – সাড়ে তিন কিলোমিটার!!

NTPC-র পরীক্ষাতে অমিয়’র সীট পড়েছিল ‘পড়াশুনায় ভাল ছেলে’ নবীনের পাশে। পরীক্ষার মাঝে রাউন্ড দেওয়ার সময়ে invigilator-র অভিজ্ঞ চোখে অমিয়র উসখুস করা ধরা পড়ে গিয়েছিল!! উনি নাকি অমিয়কে বলেছিলেন “বাবা, একটু দেখে শুনে কপি করো…” শোনা কথা, অমিয় নাকি পাশের সীটে বসা নবীনের বাবার নামটাও হূবহূ টুকে এসেছিল নিজের বাবার নাম হিসেবে, আর সেটা ওই invigilator দেখতে পেয়েছিলেন!!

ফোর্থ ইয়ারে, আমাদের এক দাদা (এখন স্বনামধন্য) “কি করে GATE পরীক্ষা crack করা যায়” নামক একটা বিষয়ে যুগান্তকারী থিসিস মার্কেটে ছেড়েছিল। ওর ঐ থিসিস অনুসারে কোনো ছাত্র যদি পরীক্ষার তিনমাস আগে বিভিন্ন ধরনের হাতের লেখার প্রায় ২৫ টা খাতা যোগাড় করে ৬ ফুট দূরে রেখে সেগুলো সঠিক ভাবে পড়তে পারার দক্ষতা অর্জন করতে পারে, তাহলে সে নাকি অনায়াসে ৯৫ পার্সেন্টাইল পাবেই পাবে… ২৫ রকমের হাতের লেখার খাতা যোগাড় করার কারন – পরীক্ষার হলে পাশে / সামনে / পেছনে / ডায়াগোন্যালী কে বসবে সেটা তো আগে থেকে জানা যাবে না, তাই বিভিন্ন ধরনের হাতের লেখা (ছোটো / বড় / ট্যারা / গোলাকার / প্যাচানো / কারসিভ ইত্যাদি) দূর থেকে দেখে লেখার জন্য অনেক “স্টাডি” দরকার!! এই থিসিস আরো বেশী করে জনপ্রিয় হয়েছিল যখন ওই দাদা কলেজে বরাবর সেকেন্ড ক্লাশ পেলেও GATE পরীক্ষ্যায় ৯৯ পার্সেন্টাইল পেয়ে গোটা কলেজকে এক্কেবারে চমকে দিয়েছিল, থিয়োরীর সাথে বাস্তবের এরকম মিল পেয়ে সবাই হৈ হৈ করে উঠেছিল।

আমার এক বন্ধু যখন আর জি কর কলেজে ডাক্তারী পড়ছিল, সারা বছর কিচ্ছু পড়াশোনা না করেও অসাধারন দক্ষতায় টুকত, কোথা থেকে যেন দু-তিন দিন আগে পরীক্ষার প্রশ্নের সাইকোস্টাইল কপিও ওর হাতে চলে আসত!! আমরা প্রায়শই ওকে বলতাম “তুই ডাক্তার হয়ে কত মানুষ যে মারবি কে জানে…শরীর খারাপ হয়ে মরো মরো হলেও তোর কাছে যাব না আমরা… ” কলেজ ছাড়ার প্রায় ১৫ বছর পরে দিল্লিতে ওর সাথে দেখা, প্রথম কথাটাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল ” আজ অবধি কজন মানুষ মেরেছিস?”

– (হালকা হাসিতে) একটাও না…

উত্তর শুনে চমকে গেলাম, অবিশ্বাস্য!! পরে শুনলাম যে ও নাকি “সেল্ফ রিস্ক assessment” টা খুব ভাল করেছিল, তারফলে পরবর্তীকালে ডাক্তারীর এমন একটা দিক বেছে নিয়েছিল যেখানে কোনো মানুষ মরা যাবে না ওর ভুল চিকিৎসায়… ও এখন কলকাতার নামকরা রেডিওলজিস্ট!!

তারপরে আরো অনেক হাইটেক টোকাটুকির গল্প শোনা গেছে, যেমন ব্লুটুথ, invisible voice রিসিভার, কোকাকোলার বোতলের লেভেল তৈরী করে সেখানে টাইপ করে লিখে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি, কিন্তু সেসবে টেকনোলজি থাকলেও mass scale টা মিসিং থাকত!! ওগুলো “induvidual brilliance” হিসেবেই হয়ত বেশী আলোচিত হয়েছে!!

অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত বিষয়ের মত এই “পরীক্ষার হলে চীটিং” নিয়েও অনেক রিসার্চ পেপার খুজে পাওয়া যাচ্ছে, সেসব থেকে সারবত্তা যেটুকু পেলাম তাতে বুঝলামঃ

১) বেশীরভাগ রিসার্চেই বলেছে যে ছেলেমেয়েদের মধ্যে টোকাটুকি প্রায় একই % এ হয়, তবে কয়েকটা আবার বলছে ছেলেরা মেয়েদের থেকে বেশী মাত্রায় টোকে, কেননা রিস্ক Appetite নাকি তাদের বেশী।

২) “কেন পরীক্ষাতে চীটিং করি” এর উত্তরে ‘পরীক্ষার জন্য তৈরী নই’ বা ‘পাশ করতে চাই /ভাল স্কোর করতে চাই’ এর মত স্ট্যান্ডার্ড উত্তরের পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে একটা বড় শতাংশ ছাত্র এরকম বলছে যে “সাবজেক্ট টা র কোনো usefulness নেই, কেন ফালতু সময় নষ্ট করব? তাই চীটিং…”

৩) আর একটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে যে “Cheating is not right, even if all students do it” এই বক্তব্যে, প্রায় ৪৭% ছাত্র বলেছে “Strongly agree /agree”… সাথে প্রায় ২০% বলেছে no idea”… তার মানে প্রায় ২/৩ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী এই চীটিং ব্যাপার টাকে মর্যা সাপোর্ট করে নি…

বয়স বাড়ার সাথে সাথে যখন বুঝলাম যে স্কুল-কলেজে এইসব “টোকাটুকি” ব্যাপারটা জীবনে কোনো একদিন কিছুটা হয়ত এগিয়ে দিতে পারে আমাদের কিন্তু নিজের ভেতরে কিছু মালমশলা না থাকলে একটা স্তরের পরে আর এগোনো শুধু “মুশকিল ই নেহী, নামুমকিন ভি হ্যায়!!”। আর “ভাবজগতে চুরি” র কথা যদি ধরি, তাহলে ব্যাপার টা আরো গন্ডগোলে!! কোনো রিসার্চ না করে দশটা আলাদা রিসার্চ পেপার ঘেটে নিজের পেপার বের করে দেওয়ার ঘটনা হামেশাই শোনা যায়!! আজকের এই “information Flooding” এর যুগে সেসব চুরি ধরা পড়তেই বছরের পর বছর কেটে যায়!!

শিল্প/সাহিত্যে বা এরকম যে কোনো ক্রিয়েটিভ দুনিয়ার চৌহদ্দির মধ্যে আবার “অনুপ্রেরণা” এসে যায় বিষয় টাকে আরো ঘেটে দিতে!! নেটফ্লিক্সে যারা “A Billion Dollar Code” দেখেছেন তারা নিশ্চই বুঝে গেছেন যে আমাদের সবার অতি প্রিয় “Google Earth” আসলে কোন “অনুপ্রেরণা”র ফসল!!! অনু মালিকের মত কেউ A to Z কপি করলে খুব সহজেই ধরা পড়ে যায় আজকের এই ইন্টারনেটের যুগে৷ কিন্তু RD র মতন প্রতিভাবান কেউ যখন একটা গ্রীক গানকে ভেঙেচুড়ে নিজের মত করে শোলের সেই বিখ্যাত গান “…মেহেবুবা, মেহেবুবা” তৈরী করেন, সেটা সবকিছু ছাপিয়ে কালজয়ী হয়ে টিকে থাকে আমাদের মাঝে। আমরা সেটাকে “অনুপ্রেরণা” বলতেই বেশী পছন্দ করি।

গত দু-তিন বছরে কোভিডের চক্করে অনলাইন পড়াশুনা, পরীক্ষা এগুলো তে আমরা সবাই অভ্যস্ত হয়ে উঠছি আস্তে আস্তে, ওপেন বুক সিস্টেম চালু হয়ে যাচ্ছে অনেকটা বাধ্য হয়েই যেন, পরীক্ষ্যকরাও মাথার ঘাম পায়ে ফেলছেন কিভাবে পরীক্ষার প্রশ্নকেও অন্যরকম করা যায়, যাতে বই / নোট / গুগল এর সাহায্য নিলেও যাতে বোঝা যায় কোন ছাত্র কোন স্তরে আছে… এসব দেখে শুনে যা বুঝছি তাতে প্রথাগত টোকাটুকি আজকের দিনে আর কোনো গুরুগম্ভীর বিষয়ই নয়!! অদূর ভবিষ্যতে কথাটাই হয়ত উঠে যাবে ডিকশনারী থেকে… তখন, পাড়ার কোনো জ্যাঠু আর বলতে পারবে না যে অমুকবাবুর ছেলে তো টুকে পাশ করেছে!! কিংবা পরীক্ষা ব্যাপার টাই উঠে যাবে, সে সব দিনের দিকে খুব আগ্রহ ভরে তাকিয়ে

*******

খুব ভালো লিখেছিস ময়ূখ. কলেজ জীবনের অনেক কথাই মনে করিয়ে দিলি।