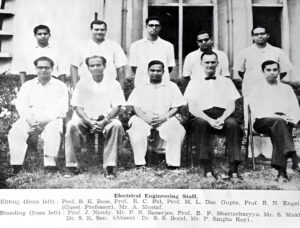

ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের তিন তরুণ অধ্যাপককে শ্রদ্ধার্ঘ –

শ্রী চিত্তরঞ্জন মাহাতো,শ্রী যামিনী রঞ্জন দাস ও শ্রী দীপ্তেন্দু দাসগুপ্ত

জীবন কুমার চৌধুরী, ১৯৬৮ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়রিং

কলেজের মাসিক ওয়েব পত্রিকা সাহিত্যিকার ভ্রাতৃসম অন্যতম সম্পাদক দাবী করলো

যে সাহিত্যিকা আগামী সেপ্টেম্বর সংখ্যা কলেজের অধ্যাপকদের স্মরণে প্রকাশ হবে

আর আমায় আমাদের সময়ের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপকদের স্মরণে কিছু লিখতে হবে।

‘আচ্ছা, চেষ্টা করব’ বলাটা সম্পাদকের পছন্দ হলো না; ফরমাইস করে বলল ‘চাই not negotiable’।

কী মুস্কিল! একে তো আমি স্বভাব-লেখক নই যে কলম ধরলে শব্দের বন্যা বইবে।

তাছাড়া প্রায় আটান্ন বছর হয়ে গেল পাশ করে কলেজ থেকে বেরিয়েছি,

বয়সের ঘষায় ঘষায় স্মৃতিশক্তিও ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছে।

যাইহোক চেষ্টা করে দেখি।

দেখলাম আমাদের বিভাগীয় প্রধান ডঃ শঙ্কর সেনকে নিয়ে অনেক লেখা হয়েছে, তুলনায় আমাদের সময়ের পরবর্তী প্রজন্মের শিক্ষকদের নিয়ে অত লেখা হয় নি। ভাবলাম তাঁরাও তো নিরলস পরিশ্রম করে আমাদের মতন অজ্ঞ ফাঁকিবাজদের শক্ত জমির উপর দাঁড় করিয়েছেন। সুতরাং তাঁদের নিয়ে কিছু স্মৃতি রোমন্থন করি, আজ তাঁদের প্রতি কিছুটা শ্রদ্ধা জানাই।

‘তরুণ’ অধ্যাপক কাদের বলব? প্রথমত, অধ্যাপকরা শিক্ষাগুরু। কথায় বলে যারা জীবনের চলার এক একটি পথে পথপ্রদর্শক যেমন, শিক্ষাগুরু, কর্মগুরু, ধর্মগুরু, তাঁদের বয়সের হিসেব নিতে নেই। জীবনে অর্জিত অতি সামান্য পাওয়াটুকুও তাঁদের প্রদেয় শিক্ষায়, অনুপ্রেরণায় আর আশীর্বাদে।

বাস্তবে আসি। প্রচলিতভাবে ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত তরুণ বা যুবক, ত্রিশ পেরোলে প্রৌঢ় আর পঞ্চাশ পেরোলে বৃদ্ধ। এখনের দিনে বলে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত তরুণ বা যুবক, পঞ্চাশ থেকে সত্তর প্রৌঢ়, সত্তর থেকে আশি বৃদ্ধ আর আশির পরে অতি বৃদ্ধ। এই বিন্যাস মানলে আমাদের বিভাগের প্রায় সকল অধ্যাপকরা তরুণ মায় শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শঙ্কর কুমার সেন, অধ্যাপক অমিতাভ মুস্তাফি, অধ্যাপক রমেশ চন্দ্র পালও। আপাতত এই বিন্যাসের ঝামেলায় না গিয়ে আমাদের ৬০ এর দশকের তথাকথিত তরুণ অধ্যাপকের তালিকাও তো অনেক বড়। কতজনকে নিয়ে লেখা যায়? সুদীর্ঘ ৬০ বছরের অতীতের যেটুকু আমার মনে আসছে, সেই স্মৃতি ভর করে তিনজন অধ্যাপকের নাম নিয়ে নিয়ে লিখছি আমার সেই আবছা স্মৃতিশক্তি নির্ভর করে আর ক্লাসের কয়েকজন বন্ধুদের সাথে আলোচনা করে। তথ্যের কিছু ভুলত্রুটি থাকলে করজোড়ে মার্জনা চাইছি।

কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম ১৯৬৩ সালে। বিভাগ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। স্নাতকোত্তর পাঁচ বছরের সূচী। পাশ করেছি ১৯৬৮ সালে। প্রথম দু’বছর সব বিভাগের ক্লাস একসাথে। পদবীর আদ্য অক্ষর দিয়ে প্রায় চারশো ছাত্রছাত্রীর সেকশন বিন্যাস ও ক্লাসের ক্রমিক সংখ্যাও। তৃতীয় বছর থেকে অর্থ্যাৎ ১৯৬৫-৬৬ থেকে বিভাগীয় ক্লাসের শুরু, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ষাট, ক্লাসের ক্রমিক সংখ্যা সেই পদবীর আদ্য অক্ষর দিয়ে।

বিভাগের বিভিন্ন বিষয়ে পড়াতে আসতেন অধ্যাপকেরা। দেখলাম সব অধ্যাপকরাই তরুণ অথবা প্রৌঢ় (পুরানো যুগের বিন্যাস)। তিনজন অধ্যাপক, শ্রদ্ধেয় চিত্তরঞ্জন মাহাতো (বিই কলেজের স্নাতক ১৯৬১ ইলেকট্রিক্যাল), যামিনী রঞ্জন দাস (বিই কলেজের স্নাতক ১৯৬২ ইলেকট্রিক্যাল) ও দীপ্তেন্দু দাসগুপ্ত (বিই কলেজের স্নাতক ১৯৬২ ইলেকট্রিক্যাল) আমাদের থেকে খুব বেশি বড় নন, মাত্র চার পাঁচ বছর আগে স্নাতক হয়েছেন। তারপর স্নাতকোত্তর পাশ করে অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন। বয়স ত্রিশের নিচে বা ত্রিশ ছুঁই ছুঁই হবে। তিনজনই আমাদের কলেজেরই প্রাক্তনী। সুতরাং কলেজের ধারা অনুযায়ী তাঁদেরকে নির্বিধায় দাদা বলা যায়, আমার এই লেখাতেও ব্যবহার করছি।

ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপকরা ক্লাসে পড়ানোর ব্যাপারে একই প্রথা মেনে চলতেন। ক্লাসে ঢুকে রোল কল করার পর যে বিষয়ে পড়াবেন সেটি বোর্ডে লিখে দিতেন, ছবিটবি সহ। এতে আমাদের ক্লাস নোট নিতে সুবিধে হতো (ক্লাসে ঝিমুনি না এলে), তারপর পিরিয়ডের বাকি সময়টা বক্তৃতা দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা, কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে উত্তর দেওয়া ইত্যাদি।

যামিনী’দা পড়াতেন ইলেকট্রিক্যাল মেসিনের প্রাথমিক কয়েকটি বিষয় ও মেসিন ডিজাইন। বেশ গম্ভীর ভাবে ক্লাস নিতেন, বেশি কথা বলতেন না। ক্লাসে ঢুকেই দরজা ভেজিয়ে দিতেন। কেউ দেরি করে ক্লাসে এলে তাকে ভেতরে আসার অনুমতি দিতেন না। কয়েকজন ছাত্র ক্লাস চলাকালীন মাঝে মাঝেই অশান্তি তৈরি করত। একবার এই ব্যাপারটা চরমে পৌঁছাল। যামিনী’দা ক্লাস নিচ্ছেন, হঠাৎ পিছন গ্যালারি থেকে কেউ কটকটি বাজাল। উনি সেদিকে তাকাতেই আওয়াজটা অন্য আরেক জায়গা থেকে বেজে উঠল। এরকম কয়েকবার হবার পরে যামিনী’দা বিরক্ত হয়ে ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন এবং যাবার সময় বলে গেলেন যে উনি আর আমাদের ক্লাস নেবেন না। কিছু অবাধ্য ছাত্রের কিশোরসুলভ চপলতায় ক্লাসের সবার মাথায় হাত। কি করা যায়! যারা এই চপলতার উদ্যোক্তরা আর অন্য কয়েকজন ছাত্র মিলে যামিনী’দার অফিসে গিয়ে প্রায় হাতে পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে ও আর কোনোদিন হবে না এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে যামিনী’দাকে ক্লাস নিতে রাজি করানো গেলো। এরপর যামিনী’দা যথারীতি ক্লাস নিয়েছেন এবং কখনও কারো উপর রাগ প্রকাশ করেননি। যামিনী’দা একবার আমাদের ব্যান্ডেল থার্মাল পাওয়ার স্টেশনে নিয়ে গিয়েছিলেন। অ-মিশুকে ছিলেন না আবার খুব যে মিশুকে ছিলেন তাও নয়। বলতে দ্বিধা নেই যামিনী’দার পড়ানোয় ইলেকট্রিক্যাল মেসিনের প্রাথমিক ধারণা, প্রয়োগ ও ডিজাইনের জটিল ব্যাপারগুলো আমাদের কাছে সহজ ও পরিষ্কার করে বোঝাবার চেষ্টায় কোনও ত্রুটি রাখতেন না।

দীপ্তেন্দু’দা পড়াতেন রিলে ও প্রোটেকশন। উনি ক্লাসে বেশ গম্ভীর থাকতেন, কারো দিকে তাকিয়ে পড়াতেন না, অনেকটা বলা যায় নিজের আপন মনেই যেন পড়িয়ে যেতেন। তবে প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করে দিতেন বিভিন্ন রিলে কীভাবে কাজ করে, তার প্রয়োগ ও প্রয়োজনীয়তা, কোথায় কোন রিলে ব্যবহার হবে ইত্যাদি। দীপ্তেন্দু’দার পড়ানোর দক্ষতায় বিদ্যুৎ সুরক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বুঝতে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। দীপ্তেন্দু’দা মিশুকে ছিলেন বলে মনে পড়ছে না। সেসময় শুনতাম দীপ্তেন্দুদা নাকি রেকর্ড মার্কস পেয়ে স্নাতক স্তরে প্রথম হয়েছিলেন।

চিত্ত’দা পড়াতেন ইলেকট্রিক্যাল মেজারমেন্ট। সম্ভবত পঞ্চম অর্থাৎ শেষ বর্ষে। আমাদের তখন ডিপারমেন্টে দুবছরের বেশি হয়ে গেছে, তৃতীয় বছর চলছে, আমরাই কলেজে সিনিয়র ব্যাচ। অধ্যাপকদের সাথে মেলামেশা বেড়েছে। যাদের কম মিশুকে মনে হতো তাদের কাছে যাতায়াতের দরুণ ব্যবধান কমেছে, অনেকই “কাছের মানুষ” হয়ে গিয়েছেন। চিত্ত’দা ছিলেন বেশ মিশুকে। বিষয়ের মৌলিক সূত্রগুলি, ব্যবহারিক জীবনে তাদের প্রয়োগ ও প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি ধৈর্য ও নিষ্ঠা সহ বোঝাবার চেষ্টা করতেন। তাঁর বন্ধুভাবাপন্ন স্বভাব ও সুচিন্তিত শেখানোর ধরন এই বিষয়ে ছাত্রদের আগ্রহ বাড়াতেও সাহায্য করতো।

প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে যখনই কলেজের কথা মনে পড়ে, তখন পাঁচ বছরের স্বপ্নের মতো অতীতের রঙ বেরঙের দিনগুলির সাথে মনে পড়ে অধ্যাপকদের কথা যাঁরা আমাদের সকলের ভবিষ্যৎ পেশাদারি কর্ম জীবন তৈরির ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন।

উপরোক্ত তিনজন অগ্রজপ্রতিম অসাধারণ মেধাবী তরুণ অধ্যাপক, যাঁদের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা সবে চার পাঁচ বছর মাত্র হয়েছে, কিন্তু তাঁদের সবার মধ্যে একটি বিশেষ গুণ ছিল- নিজস্ব পড়ানোর বিষয়ের প্রতি ভালোবাসা, ছাত্রদের শেখানোর ব্যাপারে আন্তরিক আগ্রহ ও সহযোগিতামূলক মনোভাব। বলতে দ্বিধা নেই, কর্মজীবনে এই অধ্যাপকদের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলেছিল। তাঁরা শুধুমাত্র তরুণ অধ্যাপকই ছিলেন না, ছিলেন পথপ্রদর্শক ও অনুপ্রেরণার উৎস। দীর্ঘ কর্মজীবনে বিভিন্ন প্রজেক্টের কাজে বহু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছি। আমাদের অধ্যাপকদের শেখানো শিক্ষাই পথ দেখিয়েছে সেগুলিকে সুষ্ঠুভাবে মোকাবিলা করতে। এই শ্রদ্ধার্ঘ তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সম্মানের একটি ক্ষুদ্র প্রয়াসমাত্র।

স্যর, আপনারা যেখানেই থাকুন, ভালো থাকুন, আনন্দে থাকুন। সশ্রদ্ধ প্রণাম নেবেন।

কলকাতা

১৬/০৭/২০২৫

Education is not the filling of a pail,

but the lighting of a fire

– William Butler Yeats

*******

Add comment