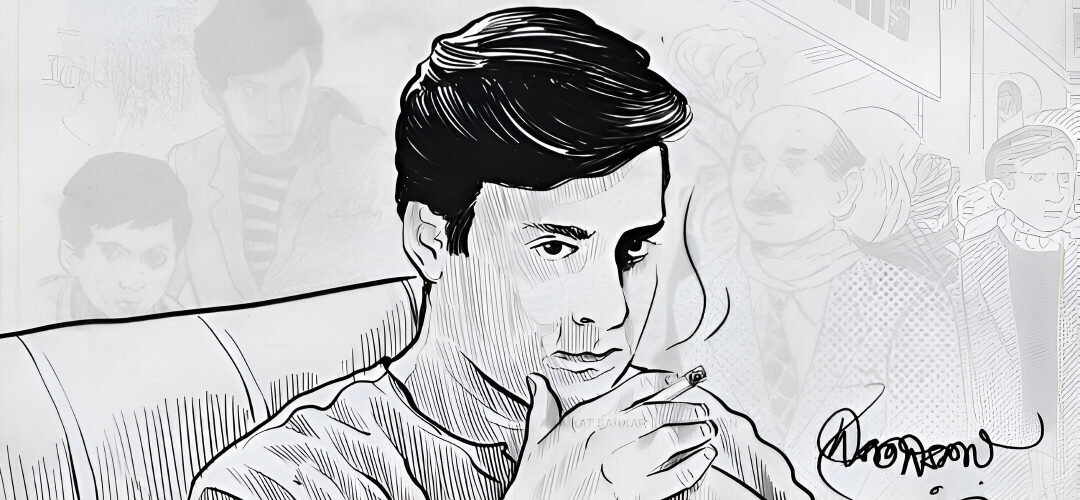

গানের-গুঁতো রহস্যে ফেলুদা

@নীলাদ্রি রায়, ১৯৮৩, ইলেকট্রনিকস এন্ড টেলিকম্যুনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং

বুঝলি রে তোপসে – “, জম্পেশ করে আরাম-কেদারাটায় পায়ের ওপর পা তুলে বসতে বসতে ফেলুদা বললো, “সুকুমার রায়ের মতো সাংঘাতিক রাইটার তুই দুটো আর খুঁজে পাবি না!”

আজকাল ফেলুদার একটা নতুন নেশা হয়েছে। সেটা হলো সুকুমার রায়ের আবোল তাবোল নিয়ে রিসার্চ। আবোল তাবোলের কবিতাগুলোর নাড়ি-নক্ষত্র বিশ্লেষণ করে ও ইতিমধ্যেই নানান গভীর চমকপ্রদ তথ্য সব আবিষ্কারও করে ফেলেছে। যেমন, কাঠ বুড়োর আসল নাম কি, হাতুড়ে কবিতাটা কেন ইংরেজ আই-সি-এস অফিসারদের ব্যঙ্গ করে লেখা – এমন কি ভূতুড়ে খেলা কবিতাতে যে সুকুমার রায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তুলোধোনা করে ছেড়েছেন, এইধরণের সব চাঞ্চল্যকর তথ্য!

কিন্তু, তাই বলে সুকুমার রায় কে ‘সাংঘাতিক’ বলা?

“কথাটা একটু বেয়াড়া হয়ে গেলো না, ফেলুদা?”

“বিন্দুমাত্র নয়! সুকুমার রায় লক্ষণের শক্তিশেল নাটক লিখেছিলেন তা তো জানিস? কিন্তু আবোল তাবোলের কবিতায় সে সময়ের ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যা লিখে গেছেন তা কোনো মতেই শক্তিশেলের কম নয়। এই যেমন ধর একুশে আইন। শিব ঠাকুরের আপন দেশ যে সে সময়কার ভারতবর্ষ – আর সর্বনেশে আইন কানুন এর ব্যাপারগুলো যে ব্রিটিশ আইন কানুনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে লেখা, সেটা বুঝতে আর ফেলু মিত্তির লাগে না!”

“সেটা তো শুধু তুমি কেন, আরো লোকজনও তো ধরে ফেলেছেন!”

এর ফাঁকে শ্রীনাথ চা দিয়ে গেছে। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে ফেলুদা বললো, “সেই জন্যেই তো বলছি রে, যে সব কবিতার আসল মানে বুঝতে ফেলু মিত্তিরকে লাগে না। তবে যে ব্যাপারটা নিয়ে আমি সাংঘাতিক বলছি সেটা হলো আরেকটি কবিতা – যার নাম ‘গানের গুঁতো।”

“ওই যে –‘গান জুড়েছেন গ্রীষ্মকালে ভীষ্মলোচন শর্মা। আওয়াজখানা দিচ্ছে হানা দিল্লী থেকে বর্মা!’

সেইটে তো?”

“হ্যাঁ ওটাই। ওটারই এখনো পুরোপুরি সমাধান করে উঠতে পারি নি – তবে বারবারই মনে হচ্ছে যে এটা ঠিক ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন কে উল্লেখ করে লেখা নয়, বরং এটা ভারতবর্ষে সেই সমসাময়িক কোনো উৎপাতকে কেন্দ্র করে লেখা। ”

“কিসের উৎপাত মশাই?” ড্রয়িং রুমে লালমোহনবাবুর প্রবেশ। হাতে একটা রংচঙে পাতলাগোছের কয়েক পৃষ্ঠার বইএর মতো। ফেলুদার কথার শেষটা শুনে ফেলেছেন। পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে বললেন “কাগজে কোনো এডিটোরিয়াল বেরিয়েছে বুঝি? একটা না একটা কিছু লেগেই রয়েছে এই শহরে!”

“না লালমোহনবাবু, সম্পাদকীয় বেরোয় নি”, ফেলুদার নীরস জবাব। “বরং সুকুমার রায়ের গানের গুঁতো কবিতার অন্তর্নিহিত অর্থ সম্বন্ধে গবেষণা করবার চেষ্টা করছি – কিন্তু প্রচেষ্টা বেশি দূর এগোচ্ছে না। তবে কবিতার ঘটনাটা যে এমন একটা উৎপাত সমন্ধে লেখা যা সমগ্র ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া কে কাঁপিয়ে তুলেছিল, তার একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে।”

“আরিব্বাস!” লালমোহনবাবুর ভুরু টাকের দিকে যাত্রা শুরু করলো। কোনটা বলবেন? ভেরি ইন্টারেসটিং না হেব্বী ইন্টারেষ্টিং? সেটা ঠিক করতে না পেরে বললেন, “ভেববি ইন্টারেষ্টিং তো! অফ হিস্টরিকাল ইন্টারেস্ট! শুনি! শুনি!”

“কথাটা হিস্টরিকাল নয়, লালমোহনবাবু, ইস্টোরিক্যাল – এইচ টা প্রায় সাইলেন্ট,” বললো ফেলুদা। “এবং শোনবার আপাতত বিশেষ কিছু নেই – তবে গানের গুঁতোর গান আর gun এর মধ্যে যে একটা সম্বন্ধ থাকতে পারে, সেটা আন্দাজ করতে পারছি। ”

“বলেন কি মশাই!”

লালমোহনবাবুর চোখজোড়া ভুরুর পেছন-পেছন ধাওয়া করে একেবারে কপালে। “এখানেও gun? এ যেন আপনার ডিটেক্টিভগিরির অকুপেশনাল হ্যাজার্ড হয়ে দাঁড়ালো দেখছি মশাই! গোয়েন্দার পিছু পিছু বন্দুকও ধাওয়া করে চলেছে?”

“বলেছেন মন্দ নয়!”, চারমিনারের ধোঁয়ার একটা রিং ছেড়ে বললো ফেলুদা, “কিন্তু কবিতাটা যখন নাইনটিন ফিফটিন এর গোড়ার দিকে লেখা, যখন কিনা আমার জন্মই হয় নি, তখন মানতেই হয় যে বন্দুক গোয়েন্দার পেছনে নয়, গোয়েন্দাই বন্দুকের পেছনে ধাওয়া করেছে। তবে যে ধরণের উৎপাত এর কথা মনে করছি তাতে বেশ বড়োসড়ো বন্দুক অথবা একাধিক বন্দুক হওয়াও আশ্চর্য নয়।”

আমার মাথায় ধাঁ করে একটা আইডিয়া খেলে গেলো| বললাম, “ফেলুদা, তুমি তো আবোল তাবোলের কবিতাগুলোর প্রথম প্রকাশনার তারিখের একটা তালিকা বানিয়ে সেই সময়কার বিশেষ বিশেষ সব ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখে বেশ কয়েকটার মানে ধরে ফেলেছো। যেমন, কাঠ বুড়ো কবিতাটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর জন্য ভারতবর্ষে সৈনিক সংগ্রহের উপর লেখা। সেই সময়ের লড়াই খ্যাপা কবিতাটাও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয় সৈনিকদের সাহসিকতার ওপরে লেখা।”

“অতএব?”

“অতএব, দেখতে গেলে, গানের গুঁতোও তো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়েই লেখা। তাহলে gun এর গুঁতোটা – যার বর্ণনা কবিতাতে করা হয়েছে, সেটা তো খোদ ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার-ই হতে পারে? বিশেষ করে সেই gun যদি বড়োসড়ো বন্দুক, মানে কামান হয়! তাইনা?”

“ভেরি গুড, তোপসে!”, পা নাচতে নাচতে বললো ফেলুদা, “তুই এক্কেবারেই ঠিক লক্ষ্যে এগোচ্ছিস। কিন্তু সমস্যাটা হলো, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ একটা আন্তর্জাতিক ঘটনা। সুকুমার রায় কিন্তু বলে গেছেন যে গানের গুঁতোর ঘটনাটা শুধুমাত্র ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করেই।”

“ওই ‘দিল্লী থেকে বর্মা’?”

“কারেক্ট! ওই ‘দিল্লী থেকে বর্মা’ই প্রমাণ করে দেয় যে কবিতার ঘটনাস্থল হচ্ছে গিয়ে ভারতবর্ষ!”

“এটা কিন্তু সরাসরি মেনে নেওয়া গেলো না, ফেলুবাবু!”, লালমোহনবাবু মাথা নেড়ে আপত্তি জানালেন। তখনকার ব্রিটিশ-ইন্ডিয়ার রাজধানী কলকাতা – দিল্লী তো ধর্তব্যেই আসেনা। আর বর্মা তো একটা আস্ত অন্য দেশ মশাই!”

“ভুল, লালমোহনবাবু, ভুল! ১৯১১ সাল থেকে – মানে গানের গুঁতো কবিতা লেখার চার বছর আগে থেকেই – ব্রিটিশ-ইন্ডিয়ার রাজধানী দিল্লী। আর ১৯১৫ সালে বর্মা মোটেই আলাদা ব্রিটিশ কলোনি ছিল না। সেটা হয় ১৯৩৭ সালে। ১৯১৫ সালে বর্মা ছিল বাংলার মতোই, ব্রিটিশ-ভারতবর্ষের একটি প্রভিন্স।”

“এটা তো মশাই, জানা ছিলোনা!”

“তার ওপর, যদি চিন্তা করে দেখেন, এই যে ভীষ্মলোচন, যার পদবি কিনা শর্মা, তাকে তো সুকুমার রায় যে কোনো পদবিই প্রদান করতে পারতেন। কিন্তু বর্মার সঙ্গে মিল রাখতে গিয়ে পদবি দিয়েছেন শর্মা। অর্থাৎ কিনা, বর্মা শব্দটির ব্যবহার কাকতালীয় নয় – ইচ্ছাকৃত| কাজে কাজেই, ‘দিল্লী থেকে বর্মা’ লিখে সুকুমার রায় বেশ স্পষ্টভাবেই তৎকালীন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া বোঝাতে চেয়েছেন। তাই, উৎপাত হিসাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাদ পড়লো। উৎপাতটা তাই ঘরের আরো অনেক কাছের!”

“ও বাবা – শুধু গোয়েন্দাগিরি নয়, আপনার যে দেখছি হিস্টরিকাল – থুড়ি, ইস্টোরিক্যাল সব ঘটনাও নখদর্পণে!”, লালমোহনবাবুর কণ্ঠস্বরে বেশ গদগদ একটা ভক্তিভাব এসে পড়লো।

“হুম, তবে এটা ঠিক ফেলু-দর্পণে শানাবে বলে মনে হচ্ছে না! একটু ইস্টোরিক্যাল রিসার্চ দরকার। তোপসে – ঝটপট তৈরী হয়ে নে! চলুন লালমোহনবাবু। ট্যাক্সি স্ট্রাইক চলছে – আপনার অ্যাম্বাস্যাডার পক্ষীরাজই ভরসা!”

চটপট ফেলুদা সিধু জ্যাঠাকে ফোন করে জানালো যে আমরা ওনার ওখানে যাচ্ছি। ফোনে ফেলুদার কথা শুনে নতুন রহস্যের আশায় লালমোহনবাবুর সেইসময়ের মুখের চেহারাটা একেবারে বাঁধিয়ে রাখার মতন।

গাড়িতে উঠেই লালমোহনবাবু বললেন, “মশাই, শুধু ইস্টোরিক্যাল কেন? সব গোয়েন্দাগিরিতেই আপনার সাগরেদি করতে আমি তো সব সময়েই এক পায়ে খাড়া। হ্যাঁ, ভালো কথা,” – লালমোহনবাবু হাতের বইটার দিকে দেখালেন – “টমাস কুক থেকে অস্ট্রেলিয়া ট্যুরের একটা ব্রোশার এসেছিলো বাড়িতে। আপনাকে দেখাবো বলে এনেছিলুম। সে নাহয় পথেই দেখে নেবেন!”

ট্যাক্সি স্ট্রাইকের কারণে আজ রাস্তায় ট্র্যাফিক একটু কম। লালমোহনবাবুর সবুজ অ্যাম্বাস্যাডার গাড়ি চালিয়ে ড্রাইভার হরিপদবাবু রাস্তা খোঁড়াঝুঁড়ির জন্য ঘুরপথ নেওয়া সত্বেও মিনিট দশেকের মধ্যেই সিধু জ্যাঠার সর্দার শঙ্কর রোডের বাড়িতে পৌঁছে দিলেন। পথে লালমোহনবাবু আমাদের টমাস কুক এর অস্ট্রেলিয়ার ব্রোশারটা দেখিয়েছেন। অন্যান্যবারের মতো ওটাকে ব্রাউচার না বলে থাকায় ফেলুদার কাছ থেকে বাহবাও পেলেন। দিব্যি সুন্দর ফটো-পেপার-এ ছাপা ব্রোশার। মলাটে সিডনীর অপেরা হাউস এর ছবি। ভেতরে সিডনী, পার্থ, এডিলেড, ইত্যাদি শহরের নানান দ্রষ্টব্য স্থান এবং হোটেলের ফিরিস্তি। দেখলাম অস্ট্রেলিয়া সম্বন্ধে দেখলাম লালমোহনবাবুর মনে বেশ কৌতূহল জেগেছে। আর একটু আধটু পড়াশুনাও করতে শুরু করে দিয়েছেন মনে হলো, তবে যা পড়ছেন সব বোধহয় মনে রাখতে পারছেন না। ফেলুদাকে সেটা জিজ্ঞেস করলেন অস্ট্রেলিয়ান কুকুরের নাম ডগ থেকে ডংগো হয়েছে কিনা। ফেলুদা শুধরে দিলো যে ওটা ডংগো নয়, ডিংগো হবে। সিডনীর কাছাকাছির অস্ট্রেলিয়ান অ্যাবরিজিনাল আদিবাসীদের ধারুগ নামক ভাষা থেকে ওই নামের উৎপত্তি। আমিও জানতাম না, এখন জানলাম।

সিধু জ্যাঠা দোতলার লাইব্রেরিতেই ছিলেন। ঘরখানি দেখে চমৎকৃত হবার মতন। আমি যদিও ফেলুদার সঙ্গে বহুবার এসেছি – তবুও ওই চার দেয়ালজোড়া বুকশেলফ, ঘরের মেঝে থেকে প্রায় ছাত পর্যন্ত বইয়ে ঠাসা, আমাকে প্রতিবারই ন্যাশনাল লাইব্রেরির কথা মনে করিয়ে দেয়। শুধু বই নয়, আছে আরো কয়েকশো খাতা, যার মধ্যে সেঁটে রাখা আছে হাজার হাজার খবরের কাগজের কাটিং। কোথায় কি খবর যত্ন করে তুলে রাখা আছে, তা জ্যাঠার নখদর্পনে| ফেলুদা বলে যে সিধু জ্যাঠার মগজের ক্যাটালগিং সিস্টেম যে কোনো লাইব্রেরির সিস্টেম কে হার মানায়।

সিধু জ্যাঠা আমাদের দেখেই এগিয়ে এলেন। “এস, এস, ফেলু – বোস তপেশ – বসুন লালমোহনবাবু। বলো, ফেলু, তোমার জন্যে আমি কী করতে পারি?”

ফেলুদা আগেই ফোনে সংক্ষেপে কিছুটা জানিয়ে রেখেছিলো – এখন আরো বিস্তারিত করে বললো।

সিধু জ্যাঠা দু হাতের আঙুলের ডগাগুলো একসাথে করে একটা মন্দিরের চূড়োর মতো করে বললেন, “তাহলে বলছো, ফেলু, যে তুমি এমন কোনো উপদ্রব অথবা উৎপাতের খবর খুঁজছো যা কিনা ১৯১৪-১৯১৫ সন নাগাদ দিল্লী থেকে বর্মা কে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। তাই তো?”

“হ্যাঁ, জ্যাঠামশাই, সেটাই। তবে তারিখ সম্বন্ধে আরেকটু নির্দিষ্ট হতে পারি। গানের গুঁতো কবিতাটা সন্দেশ পত্রিকায় প্রথম বেরোয় ১৯১৫ এর বাংলা আশ্বিন মাসের সংখ্যায় – অর্থাৎ কিনা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯১৫ সালে। তাই ১৯১৫ এর সেপ্টেম্বর মাস এবং তার পরের মাসগুলো স্বচ্ছন্দে বাদ দেওয়া যাতে পারে। তাছাড়া, আমার রিসার্চ তো এটাই বলে যে সুকুমার রায় যখন তৎকালীন সমসাময়িক বিষয় সম্বন্ধে কবিতা লিখেছেন, তা ছেপে বেরুতে বেরুতে ছ-মাস থেকে প্রায় এক বছর লেগেছে।| তাই আমার বিশ্বাস যে ঘটনার সময়টা হবে হয় ১৯১৫ এর একেবারে গোড়ার দিকে, আর নয়তো বা ১৯১৪ এর শেষের দিকে।”

“ধন্যি আপনার রিসার্চ মশাই”, পাশ থেকে বললেন লালমোহনবাবু, “কবিতার একেবারে সন-তারিখ মিলিয়ে মাঠে নেমে পড়েছেন!”

“সন-তারিখ জানতে বিশেষ রিসার্চ এর প্রয়োজন হয় না লালমোহনবাবু”, জানালো ফেলুদা, “আনন্দ পাবলিশার্স এর সত্যজিৎ রায় এবং পার্থ বসু সম্পাদিত সুকুমার সাহিত্য সমগ্রের প্রথম খন্ডের শেষের দিকটা ঘাঁটলেই আপনি ওই তথ্যটি পেয়ে যাবেন।”

ফেলুদার কথা শুনে সিধু জ্যাঠা চোখ বুজে ভাবছিলেন। হঠাৎ চোখ খুলে ফেলুদাকে লক্ষ্য করে বললেন, “আই থিঙ্ক ইউ আর ইন লাক, মাই বয়! – ভাগ্যদেবী তোমার ললাটে নৃত্যরতা। ১৯১৪ সালের শেষের দিকে এমন একটি ঘটনার কথা মনে করতে পারি, যা কিনা উপদ্রব এবং উৎপাত তো বটেই – এমনকি, বলা যেতে পারে যে, তা সমগ্র ব্রিটিশ-ভারতবর্ষকে ভীত-চকিত-অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। তুমি এমডেন নামটা শুনেছ?”

“এমডেন?”, ফেলুদার ভুরুযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত হলো, “জার্মান যুদ্ধজাহাজ এমডেন এর কথা বলছেন কি?”

“রাইট ইউ আর!” সিধু জ্যাঠার মুখে গর্বের হাসি। ফেলুদার গরবেই গরবিত, অবশ্য। “জেনারেল নলেজে তোমার তুলনা মেলা ভার, ফেলু! তোমার আন্দাজ সঠিক। আমি জার্মান লাইট ক্রুইজার এস-এম-এস এমডেন এর কথাই বলছি বটে!”

“সেই যুদ্ধজাহাজ এমডেন, যেটা কিনা ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বরে বে-অফ-বেঙ্গল এর সমুদ্র থেকে কামান দেগে সমগ্র মাদ্রাজ শহরের অধিবাসীদের আতঙ্কিত করে ফেলেছিলো – তার কথা বলছেন?”

ফেলুদার গলায় একটু কিন্তু-কিন্তু সুর – “সে ঘটনা তো একেবারে স্বল্পবৃত্ত। স্থানকেন্দ্রিক। তার পরিধি তো মাদ্রাজ শহরের আশপাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ!”

লালমোহনবাবু এতক্ষন চোখ গোল গোল করে সব শুনছিলেন। এবার দেখলাম পকেট থেকে একটা লাল রঙের মোরক্কো-চামড়া দিয়ে বাঁধানো নোটবই বার করে কিছু একটা টুক করে টুকে নিলেন| জটায়ুর বই ভালো কাটছে বুঝলাম, কারণ – নটরাজ মার্কা পিচবোর্ডের মলাটের খাতা আর নেই, সেটা এক্কেবারে মোরক্কো-লেদার এ প্রমোশন হয়েছে! তাছাড়া, অস্ট্রেলিয়া টুরের ব্রোশার দেখছেন যখন, তখন নতুন বইয়ের কাটতির পূর্বাভাসও নিঃসন্দেহে ভালোই।

“কথাটা কি একেবারে নিশ্চিত হয়ে বলছো, ফেলু?”, সিধু জ্যাঠার ঠোঁটে হালকা হাসি, “আমার সংগ্রহের ‘দি হিন্দু’ পত্রিকার কাটিং কিন্তু অন্য কথা বলছে। দাঁড়াও, দেখাই তোমাকে।” সিধু জ্যাঠা উঠে একটা কাগজের কাটিং এর খাতা পেড়ে আনতে গেলেন।

“এমডেন আবার কি রকম নাম, ফেলুবাবু?” লালমোহনবাবু চোখ দুটো বড় বড় করে জানতে চাইলেন, “যুদ্ধজাহাজ বললেন – মানে ব্যাটলশিপ?”

“ব্যাটলশিপ তো বটেই, লালমোহনবাবু, তবে ব্যাটলশিপ হয় অনেক ধরণের”, বোঝালো ফেলুদা। “এমডেন ছিল জার্মান নৌসেনার ড্রেসডেন নামক শ্রেণীর লাইট ক্রুইজার | উত্তর-পশ্চিম জার্মানির পূর্ব ফ্রিসিয়া নামক অঞ্চলে, এমস নদীর কূলে অবস্থিত এক বন্দর-শহর এমডেন-এর নামেই ওই জাহাজটির নামকরণ হয়। গোটা দশেক চার ইঞ্চি বোরের বড়ো কামান, আর যদ্দুর মনে পরে, গোটা আষ্টেক দু ইঞ্চি বোরের ছোট কামান ছাড়াও এমডেন-এর ছিল দু দুটো টরপেডো। ওই যে নামের আগে এস-এম-এস শুনলেন, সেটা হলো গিয়ে ‘সাইনার মাজেস্টেট সিফ’ – জার্মান ভাষায় ‘হিজ মাজেস্টিজ শিপ’ বোঝায় |”

লালমোহনবাবুর ঝোলা থেকে লাল রঙের মোরক্কো-চামড়াবাঁধানো নোটবইটা আরেকবার বেরিয়ে পড়লো। ইতিমধ্যে সিধু জ্যাঠাও প্রয়োজনীয় কাটিংটা বার করে ফেলেছেন। বললেন, “দ্যাখো ফেলু, ‘দি হিন্দু’র খবরে কি বলছে। বলছে, ‘এমডেনের কামানের গোলার হামলায় সমগ্র মাদ্রাজ শহর ত্রাসে আচ্ছন্ন। লোকজন রাতারাতি বাড়ি-ঘরদোর ফেলে সপরিবারে পলায়নরত। দিনে প্রায় কুড়ি হাজার লোক শহর ছেড়ে পালাচ্ছে। নর-নারী-শিশু এবং গবাদি পশুর ভিড়ে’ – সেকালের শহরে এদের অনেকেরই বাড়ির পিছনে ব্যক্তিগত গোয়ালঘরও ছিল – ‘রাস্তায় পা ফেলার জায়গা নেই|’ গানের গুঁতো কবিতার ‘ছুটছে লোকে চারদিকেতে ঘুরছে মাথা ভন্ভন্’ আর ‘বাঁধন–ছেঁড়া মহিষ ঘোড়া পথের ধারে চিৎপাত’ এর সঙ্গে মিলটা খুঁজে পাচ্ছ কি?”

“অবাক কাণ্ড! – দারুন মিলে যাচ্ছে!” হাততালি দিয়ে বললেন লালমোহনবাবু। আর ‘বলছে হেঁকে, “প্রাণটা গেল, গানটা থামাও ঝট্পট্” লাইনটার মানেও তো এক্কেবারে স্পষ্ট!”

“শুধু তাই নয়”, বললেন সিধু জ্যাঠা, “এই দ্যাখো, ‘দি হিন্দু’র তোলা ছবিতে তুমি দালান-ইমারত এবং বড়ো বড়ো গাছ গাছালিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেখতে পাবে। কবিতার ‘গাছের বংশ হচ্ছে ধংস পড়ছে দেদার ঝুপ্ঝাপ্’ এবং ‘গানের দাপে আকাশ কাঁপে দালান ফাটে বিলকুল’ লাইনগুলোতেও খবরের কাগজের সঙ্গে কবিতার ঢালাও মিল।”

ফেলুদাও মিলগুলো স্বীকার করতে বাধ্য হলো। তবে ভবি ভোলবার নয়। নিমরাজি মুখ করে বললো, “মিল পাচ্ছি, সিধু জ্যাঠা, কিন্তু মূল আপত্তিটা তো থেকেই যাচ্ছে – এটা তো সারা ভারতজোড়া ঘটনা নয়!”

সিধু জ্যাঠার চোখের কোণে হাসির ঝিলিক। “ধীরে, ফেলু, ধীরে! এমডেন কিন্তু ভারতজোড়া উপদ্রব মাদ্রাজে গোলাবর্ষণের বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই শুরু করে দিয়েছিলো। অযথা ত্রাস সৃষ্টির সম্ভাবনা এড়াতে ব্রিটিশ সরকার খবরটা চেপে রেখেছিলেন। মাদ্রাজের ঘটনার পরে প্রকাশ হয়ে পড়ে। বলছি শোনো।”

সিধু জ্যাঠা চোখ বুজে, মাথাটা একটু পেছন দিকে হেলিয়ে বলতে শুরু করলেন : “এমডেন এর ঘটনাটা আমার খুবই ছেলেবেলাকার। তবে পরে বেশ মনোযোগ দিয়েই স্টাডি করেছিলাম বটে। কাগজের কাটিংটাও ওই গবেষণার সূত্রেই। ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বর-এর আগে তখনকার ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সরকার মাদ্রাজ বন্দরকে বেশ সুরক্ষিত স্থান বলেই মনে করতো। কিন্তু ১৯১৪র ৪ঠা সেপ্টেম্বরের রাতে সবার চোখে ধুলো দিয়ে নিঃসাড়ে বে-অফ-বেঙ্গলে ঢুকে পরে জার্মান যুদ্ধজাহাজ এমডেন।”

সিধু জ্যাঠার বলার ধরণটা বেশ বাস্তবানুগ – ইংরেজিতে যাকে বলে রিয়ালিস্টিক। লালমোহনবাবু আমাকে ফিসফিস করে বললেন, “ঠিক যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, তপেশ ভাই। রাতের অন্ধকারে কালো পালতোলা জাহাজ, নিঃশব্দে তরতর করে জল কেটে বঙ্গোপসাগরে ঢুকে পড়ছে! ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে হে!”

ফেলুদা কথাটা শুনে ফেলে চাপাস্বরে বললো, “ওটা আবার বইতে লিখবেন না যেন, লালমোহনবাবু! স্টিম ইঞ্জিনওলা ব্যাটলশিপ পালতোলা হলে আপনার পাঠকগোষ্ঠী খাবে না। আর বঙ্গোপসাগর আপনার গোলদীঘি নয়, যে তরতর করে নৌকা বইবে। বে-অফ-বেঙ্গলের ঢেউয়ের উচ্চতা গড়ে দুই থেকে তিন মিটার – আপনার রাজস্থানের উটের পিঠে চড়ার অভিজ্ঞতাটা তার কাছে নস্যি।” লালমোহনবাবু জিভ কেটে চুপ করলেন।

সিধু জ্যাঠা বলে চলেছেন : “এমডেন প্রথমে নজর দেয় তখনকার কলকাতা-কলম্বো রুটের বাণিজ্যিক জাহাজগুলির দিকে। বর্মার রেঙ্গুনের কাছ থেকে শুরু করে তারপর সিলোনের কলম্বো অবধি দাপিয়ে বেরিয়ে, ৫ই সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করে, নভেম্বর এর গোড়া পর্যন্ত এমডেন নিদেন পক্ষে একুশখানি বাণিজ্যতরী কব্জা করে ফেলে। মাদ্রাজ এর গোলাবর্ষণের তারিখ ছিল ২২এ সেপ্টেম্বর। তার দু হপ্তা আগে থেকেই এমডেন বে-অফ-বেঙ্গলে ধুনধুমার্ কান্ড ঘটাতে শুরু করে দিয়েছিলো। ২২এ সেপ্টেম্বর এর পরে ব্যাপারটা আর চেপে রাখা যায় নি। আগের দু হপ্তার ঘটনাও প্রকাশ হয়ে পরে। কাজেই, এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে সে সময়ে এমডেন সমগ্র ব্রিটিশ ইন্ডিয়াকেই gun এর গুঁতোয় ব্যতিব্যস্ত করে ফেলেছিলো। ‘… দিচ্ছে হানা দিল্লী থেকে বর্মা’ লিখে সুকুমার রায় মোটেই ভুল বলেন নি!”

“ও বাব্বা! এ তো রোমহর্ষক কান্ড!”, বিস্ময়ে লালমোহনবাবুর দু চোখ বিস্ফারিত। বিস্মিত হবার ক্ষমতাটা ওনার চিরকালই প্রবল, কিন্তু হঠাৎ সবাইকে অবাক করে দিয়ে একটা দারুন ভালো প্রশ্ন করেই ফেললেন। বললেন, “সিধুবাবু, ব্যাপারটা তো বুঝলুম, কিন্তু একটা জিনিসে একটু খটকা লাগছে যে!”

“কিসের খটকা?”

“এই যে হতভাগা এমডেন এতগুলো জাহাজকে ল্যাজে-গোবরে করে ফেললে, এরা তো সকলেই ‘জলের প্রাণী’। কবিতার ‘জলের প্রাণী অবাক মানি গভীর জলে চুপচাপ্’ লাইনটা তো উল্টো কথা বলছে?”

আমারও মনে হলো লালমোহনবাবুর কথাটায় যুক্তি আছে। কবিতার জাহাজ চুপচাপ থাকার ব্যাপারটা একেবারেই জাহাজী হামলার সঙ্গে মিলছে না।

“খটকা নেই, লালমোহনবাবু!”, জবাবটা এলো ফেলুদার থেকে।

“খটকা নেই!”, ফেলুদার গলায় চাপা উত্তেজনা। “উল্টো কথাও বলছে না। ওই লাইনটার তাৎপর্য আমি ধরে ফেলেছি। ওই লাইনের মানের চাবিকাঠি লুকোনো রয়েছে ওই ‘গভীর জলে’। সুকুমার রায় যে গভীর জলের প্রাণীর কথা বলছিলেন – সেটা ডুবোজাহাজ। সাবমেরিন।“

“সা-ব-মে-রি-ন?”, লালমোহনবাবুর গলায় প্রচ্ছন্ন অবিশ্বাস, “১৯১৪ সালে সাবমেরিন ছিল?”

“সনটা ১৯১৪ হলেও সে সময়ে সাবমেরিন ছিল বৈকি! ১৯০৩ সালে প্রথম ব্রিটিশ সাবমেরিন তৈরী করে ভিকার্স কোম্পানি – নাম ছিল ‘বি-ক্লাস’। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ নৌবাহিনীর প্রধান সাবমেরিন ছিল ‘ই-ক্লাস’। বে-অফ-বেঙ্গলে সে সময় কোনো ব্রিটিশ সাবমেরিন নিয়োজিত ছিল কিনা তা আমার জানা নেই – আর, থেকে থাকলেও, তারা গভীর জলের প্রাণী হিসেবে যে এমডেন এর আওতার বাইরে ছিল তাতেও তো কোনো সন্দেহ নেই। আমার সন্দেহ, হয়তো সুকুমার রায় এটাও বলতে চাইছেন, যে এমডেনকে সাবমেরিনের টরপেডো দেগে যে উড়িয়ে দেওয়া হয় নি, সেটাও অবাক মানবার মতো কথা – কেন সাবমেরিন চুপচাপ ছিল? এই লাইনটা থেকে আরো স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে উনি কেবলমাত্র মাদ্রাজের ঘটনাটা সম্বন্ধে লেখেন নি, ডুবোজাহাজ আর জলপৃষ্ঠবায়ী জাহাজের মধ্যে তফাৎ করে, সেই সব বাণিজ্যিক জাহাজের কথাও বোঝাতে চেয়েছেন যাদের কিনা এমডেন – আপনার ভাষায় – ল্যাজে-গোবরে করেছিল।”

সিধু জ্যাঠার মুখে আত্মপ্রসাদের হাসি।

“তাহলে মানছো, বলো, ফেলু, যে তুমি ভারতজোড়া যে উপদ্রবটি খুঁজছিলে, ভারতবর্ষে এমডেনের হামলাটা সেটা হতে পারে?”

“না মেনে উপায় কি, সিধু জ্যাঠা! যুক্তি-তক্কে ঘটনা আর কবিতার বর্ণনা এবং কবিতা লেখার সময়কাল, সবই তো বেশ খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে। আপনার তথ্যভান্ডার এর তো তুলনাই নেই!”

“আচ্ছা, আরেকটা কথা”, লালমোহনবাবু জানতে চাইলেন, “গানের দৌরাত্ম্য তো কবিতায় ছাগলের গুঁতোয় ঠান্ডা হয়েছিল। সত্যিকারের জগতে কি ঘটে? এমডেন-এর দৌরাত্ম্য ঠান্ডা করা গিয়েছিলো কি?”

“করা গিয়েছিলো বৈকি, লালমোহনবাবু!” বললেন সিধু জ্যাঠা। “বিলক্ষণ করা গিয়েছিলো, এবং মজার কথা হলো এই, যে এমডেন-এর গানের গুঁতো ঠান্ডা হয়েছিল অন্য আরেক গানের গুঁতোয়!”

“আবারো গান?” লালমোহনবাবু শুধোলেন, “এও কি ইংরিজি gun, মানে কামান নাকি? বিষে বিষে বিষক্ষয়?”

“ঠিক ধরেছেন! এমডেন-এর গান ঠান্ডা হয় আরেক যুদ্ধজাহাজ – এইচ-এম-এ-এস সিডনীর গানের গুঁতোয়।”

“এইচ-এম-এস তো জানি হিজ মাজেস্টিজ শিপ”, আবার কৌতুহলী হলেন লালমোহনবাবু।

“এইচএম-এ-এস টা আবার কি?” ভাবছি ওনার নোটবই পকেট থেকে আবার বেরুলো বলে।

“এইচ-এম-এ-এস হলো হিজ মাজেস্টিজ অস্ট্রেলিয়ান শিপ”, ব্যাখ্যা করলেন সিধু জ্যাঠা। “ভুলে যাবেন না যেন – অস্ট্রেলিয়াও তখন ভারতবর্ষের মতোই ব্রিটিশ কলোনি ছিল।”

“লে হালুয়া! আবার অস্ট্রেলিয়া! কি কোইন্সিডেন্স বলুন দেখি! এই তো আপনার বাড়ি আসতে আসতেই ফেলুবাবু আর তপেশকে টমাস কুক এর অস্ট্রেলিয়া পর্যটনের ব্রোশার দেখাচ্ছিলুম!” সমাপতনের ইংরেজি যে কোইন্সিডেন্স সেটা ভদ্রলোক এই কদিন আগেই ফেলুদার কাছ থেকেই শিখেছেন; এখন দেখলাম দিব্বি সদব্যবহার করে ফেললেন।

ফেলুদা দেখলাম হঠাৎ সাংঘাতিক রকম উত্তেজিত হয়ে ধাঁ করে লালমোহনবাবুর হাত থেকে ব্রোশারটা প্রায় কেড়েই নিলো – “আপনি বলে যান, সিধু জ্যাঠা – ব্যাপারটা আমার জানা। আমাকে এখুনি একটা জিনিস যাচাই করতে হচ্ছে!”, বলেই পটাপট ব্রোশার এর পাতা উল্টোতে লাগলো। কপালে ভয়ানক ভ্রূকুটি।

ফেলুদাকে এই অবস্থায় প্রশ্ন করলে যে কোনো জবাব পাওয়া যাবেনা, সেটা সিধু জ্যাঠারও জানা। সিধু জ্যাঠা এইচ-এম-এ-এস সিডনীর গল্প বলতে শুরু করলেন। লালমোহনবাবু রুদ্ধশ্বাসে শুনছেন : “এইচ-এম-এ-এস সিডনী ছিল অস্ট্রেলিয়ান যুদ্ধজাহাজ – সিডনীও লাইট ক্রুইজার শ্রেণীর রণতরী। স্কটল্যান্ড এর গ্লাসগোতে তৈরী এই রণপোতটির অবস্থান ছিল অস্ট্রেলিয়ার কোকোস, বা কীলিঙ দ্বীপের কাছে একটি বন্দরে। নভেম্বর মাসের ৯ তারিখে এমডেন আর সিডনী মুখোমুখি হয়। এমডেন আর সিডনীর সেই নৌযুদ্ধ ব্যাটল অফ কোকোস নামে পরিচিত। সিডনীর কামান ছিল এমডেনের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী। গোলা দেগে এমডেন কে এক্কেবারে ঝাঁজরা করে দিয়েছিলো সিডনী। জাহাজডুবি এড়াতে এমডেন এর ক্যাপ্টেন ভন ম্যুলার উত্তর কীলিঙ দ্বীপের মাটিতে কোনোমতে জাহাজ ভিড়িয়ে দেন। এই ভাবেই ঠান্ডা হয় এমডেন এর দৌরাত্ম্য!”

“যাক! তাহলে গানের গুঁতোয় গান ঠান্ডা হলো!”, রুদ্ধশ্বাসটাকে ফোঁৎ করে দীর্ঘশ্বাসে বদলে বললেন লালমোহনবাবু। “গানের গুঁতোয় গান ঠান্ডা – ব্যাপারটা বেশ লাগসই কিন্তু, তাই না তপেশ? যদিও দেখতে পাচ্ছি সুকুমার রায় এই মিলটার সদব্যবহারের সুযোগ হেলায় হারিয়েছেন! খামোকা ওটাকে ছাগলের গুঁতো কেন যে বানাতে গেলেন তা কেবল তিনি আর ভগবানই জানেন!”

“আর জানে ফেলু মিত্তির!” গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করলো ফেলুদা।

“মানে?”, আমার চোখ ছানাবড়া।

“মানে, ছাগলের গুঁতোর সমাধান হয়ে গেছে রে তোপসে!”

লালমোহনবাবুর চোয়াল ঝুলে গেছে। সিধু জ্যাঠাও উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে। আমার মধ্যে কৌতূহল এবং ফেলুদার কেরামতির এই দুইয়ের উল্লাসের দ্বন্দ্ব চলছে। “ছাগলের গুঁতোর মানে তুমি বার করে ফেলেছো, ফেলুদা?”

“আলবৎ করে ফেলেছি!” ফেলুদার দাবির স্বর বেশ দৃঢ়। “আমার আগে থেকেই সন্দেহ ছিল যে ছাগলের একটা তাৎপর্য আছে। সুকুমার রায় অযথা কোনো কিছু লিখতেন না। তবে, লালমোহনবাবু, এটা মানতে বাধ্য হচ্ছি যে গানের গুঁতো রহস্য সমাধানে আপনার অবদান অসামান্য!”

লালমোহনবাবু অথৈ জলে। আমাদের অবস্থা যে ওনার থেকে বিশেষ ভালো, তা বলা চলে না। বিস্ময়ের ধাক্কাটা কোনো রকমে সামলে নিয়ে বললেন, “অবদান? আমার? একটু খোলসা করে বলবেন কি, ফেলুবাবু?”

“অবদান আপনার – এবং আপনার ওই টমাস কুক এর ব্রোশার-এর! আপনি ওটি সঙ্গে না আনলে ছাগলের গুঁতোর কিনারা এতো তাড়াতাড়ি করা যেত না। এই দেখুন |”

ফেলুদা ব্রোশার-এর খোলা পাতায় একটি ছবির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো, “দেখুন লালমোহনবাবু – অস্ট্রেলিয়ার সিডনী শহরের কাছে ব্র্যাডলিজ পয়েন্টে (Bradley’s Point) এইচ-এম-এ-এস সিডনীর মেমোরিয়াল, অর্থাৎ স্মৃতিসৌধ। নিচে ছোট অক্ষরে কি লেখা আছে দেখছেন?”

লালমোহনবাবু পাতাটার ওপর ঝুঁকে, জোরে জোরে পড়লেন : “ওনলি থার্টি মিনিটস ড্রাইভ ফ্রম গোট-আইল্যান্ড। গোট-আইল্যান্ড থেকে গাড়িতে কেবল তিরিশ মিনিট।”

“গোট-আইল্যান্ড এর বাংলা তো ছাগল-দ্বীপ, ফেলুবাবু!!!”

“ঠিক তাই! পথে আসতে গাড়িতেই দেখেছিলাম, কিন্তু তাৎপর্যটা তখন বুঝতে পারিনি, কারণ – “, ফেলুদা সিধু জ্যাঠার দিকে কৃতজ্ঞদৃষ্টিতে ঘুরে তাকালো, ” – কারণ এমডেন এর সঙ্গে কবিতার সম্পর্কটা তখন জানা ছিল না। ব্রোশার এর খবরে, গোট-আইল্যান্ড ছিল কোকোস বা কীলিঙ আইল্যান্ডগুলিতে অবস্থিত সিডনী বন্দর ট্রাস্ট (Sydney Harbour Trust) এর একটি শিপইয়ার্ড – মানে, জাহাজের রক্ষণাবেক্ষণের গ্যারেজ বলতে পারেন। এইচ-এম-এ-এস সিডনীর সঙ্গে ছাগল-দ্বীপের নিবিড় সম্বন্ধের সম্ভাবনার এমন মোক্ষম সূত্রকে তো অবজ্ঞা করা চলে না। খুব সম্ভব, গোট-আইল্যান্ডই ছিল সিডনীর আবাসস্থল। আজ এই ব্যাপারটা অস্ট্রেলিয়ার বাইরে হয়তো লোকে বিশেষ জানেনা, কিন্তু সেকালে সিডনীর এমডেন-বিজয় সম্বন্ধে কাগজে বিস্তর লেখালেখি হয়েছিল এটা আন্দাজ করা যায়। সিডনীর গ্যারেজের তথ্য যে তখন জনসমক্ষ্যে তুলে ধরা হয়েছিল, তার সম্ভাবনা প্রবল। আমি নিশ্চিত যে সেই সময়ের খবরের কাগজ ঘাঁটলে তার প্ৰমাণও বেরিয়ে পরবেই। সুকুমার রায়ও নিশ্চয়ই সেটা দেখে থেকে থাকবেন। ছাগলের গুঁতোর ব্যাপারটা চোখে আঙ্গুল দিয়ে প্ৰমাণ করে দেয় যে কবিতার শেষটা এমডেন-সিডনীর নৌযুদ্ধের ব্যাপারেই বটে। আর, পুরো ব্যাপারটা সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর মাসের ঘটনা হলেও, এটা মনে রাখতে হবে যে দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত হবার কারণে অস্ট্রেলিয়ায় তখন গ্রীষ্মকাল!”

আমরা থ।

লালমোহনবাবুই প্রথম ভাষা খুঁজে পেলেন। “ছাগলের খুরে না আপনার বুদ্ধির ক্ষুরে নমস্কার করবো, ঠিক করে উঠতে পারছি না, ফেলুবাবু!”

“নমস্কার যদি কাউকে করতেই হয়, তাহলে সুকুমার রায়কে করুন, লালমোহনবাবু”, বললো ফেলুদা। “ছোটদের জন্য লেখা হাসির কবিতার মধ্যে ঐতিহাসিক ঘটনার গল্প এমন নিপুণভাবে লুকিয়ে রাখার ক্ষমতা আর কারও ছিল বলে আমার জানা নেই। আমি ওনাকে সাংঘাতিক রাইটার এমনি বলিনি রে, তোপসে!”

সিধু জ্যাঠা মুখ খুললেন: “সুকুমার রায়ের জিনিয়াস অনস্বীকার্য| তবে তুমি যে বিশ্লেষণ করে আবোল তাবোলের কবিতাগুলির অন্তর্নিহিত অর্থগুলো বার করে ফেলেছো, ফেলু, তাতে তোমার অবদানেরও বিশেষ মূল্য আছে বৈকি! সুকুমার-সাহিত্যের রসগ্রাহীরা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন|”

“আপনার মগজের গ্রন্থাগার না থাকলে এক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হতো না, সিধু জ্যাঠা ! আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ| আবারও হয়তো অদূর ভবিষ্যতে আপনার শরণাপন্ন হতে হতে পারে| অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আজ উঠি – ”

*******

গানের গুঁতো রহস্যভেদের খুশিতে ভাসতে ভাসতে আবার লালমোহনবাবুর সবুজ অ্যাম্বাস্যাডার চড়ে বাড়ি ফিরলাম। লালমোহনবাবুর মেজাজটা বেজায় ডগমগ – যেন কেল্লা ফতে করে ফেলেছেন। টমাস কুক এর ব্রোশারটা বারবার পাতা উল্টে দেখছেন আর ঘাড় নিচু করে ঢুঁ মারার ভঙ্গিতে বলছেন, “হুঁ হুঁ বাবা, ছাগলের গুঁতো – ঘোঁৎ!” শেষমেশ ফেলুদা বিরক্ত হওয়ায় ঘোঁৎকারটা থামালেন। নিরীহ গলায় বললেন, “একটা কথা বলবো, ফেলুবাবু? আবোল তাবোলের কবিতার আপনার এই অ্যান্যালিসিসগুলো বই ছাপিয়ে বার করে ফেলুন – কাটবে ভালো!”

আমি অবশ্য জানি যে ফেলুদার প্ল্যান অন্য।| লেখা-টেখার ধৈর্য্ ওর নেই। ফেলুদা বলেছে ক্যালিফোর্নিয়া-প্রবাসী ওর এক ছেলেবেলার বন্ধু নাকি আবোল তাবোলের কবিতাগুলো অরিজিনাল ছন্দ মিলিয়ে দুর্দান্ত ইংরেজি অনুবাদ করে ফেলেছেন। বিশ্লেষণগুলো ফেলুদা ঠিক করেছে তাকেই দিয়ে দেবে | ফেলুদার মতে, আবোল তাবোলের ভালো ইংরেজি ট্রান্সলেশনের প্রয়োজন আছে। আবোল তাবোলের মতো জিনিয়াস কবিতাসংগ্রহ ভালো অনুবাদের অভাবে কেবল বাঙালি পাঠকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যাবে এটা বাঞ্ছনীয় নয়। অনুবাদ আর অ্যান্যালিসিস একসঙ্গে বই বানিয়ে প্রকাশ করলে একটা বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠী সুকুমার রায়ের সাংঘাতিক প্রতিভার অন্তত কিছুটা আস্বাদনের সুযোগ পাবে।

******

লালমোহনবাবু ঠিক করেছেন অস্ট্রেলিয়া বেড়াতে যাবেন। গোট-আইল্যান্ডটা সরেজমিনে দেখে আসবেন। জটায়ু গোট-আইল্যান্ডকে কেন্দ্র করে একটা রোমহর্ষক উপন্যাসও লিখবেন পরিকল্পনা করে ফেলেছেন। শেষ পরিচ্ছেদে হিরো প্রখর রুদ্র জাহাজের ডেকের উপরে ভীষণ পরাক্রম ফলিয়ে একদল স্মাগলারকে কলা দেখাবে। উপন্যাসের নাম অস্ট্রেলিয়ায় অষ্টরম্ভা।

উপসংহার:

দু-দিন বাদে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গিয়ে ‘দি হিন্দু’ পত্রিকার মাইক্রোফিল্ম দেখে তার থেকে একটা প্রিন্টআউট নিয়ে এসে ফেলুদা বলেছিলো, “প্রমান করা যাবে নারে, তোপসে! কিন্তু মাদ্রাজের ঘটনাটা সম্বন্ধে ১৯১৪ সালে ‘দি হিন্দু’তে ছাপা এই ছবিটা দেখ। ভাঙা বাড়িটা দেখতে কেমন, আর বাড়ির ডান দিকের উপরের অংশটা কেমন হেলে পড়েছে খেয়াল রাখিস। বাড়ির পাশের হেলে পড়া ল্যাম্পপোস্ট-টাও দেখে রাখ।” তারপর আলমারি খুলে সুবর্ণরেখার আবোল তাবোলটা বার করে, গানের গুঁতো কবিতাটার জন্য সুকুমার রায়ের নিজের হাতে আঁকা ছবিটা দেখিয়ে বললো, “সুকুমার রায়ের ছবিটা যে ‘দি হিন্দুর’র ছবিটা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে থাকতে পারে, সেটা ভাবতে বিশেষ কষ্ট করতে হয় কি?”

ছবি দুটো এখানে দিলাম।

******

Nice