খাদ্যরসিকতা

@ সুবীর চৌধুরী, ১৯৭১ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং

বাঙালী খাদ্যরসিক, ভালো সুস্বাদু খাবার নজরে এলে বাঙালীর লোভ চেগে ওঠে। অবশ্য কোনটা লোভ, আর কোনটা খাদ্যরসিকতা, সেই সূক্ষ বিচার কেউ কি করেছেন? আমার তো জানা নেই। আচ্ছা আপনিই বলুন ইংল্যান্ড, আমেরিকা, কানাডা, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানী থেকে শুরু করে বিদেশের কোন বড় শহরে বাঙালী মিস্টি বা সর্ষে মাছের দোকান নেই? সেখানে কারা খায়? বিয়েবাড়িতে দই সন্দেশ খেয়েই তারপরে আবার আইসক্রীমের কাউন্টারে গিয়ে কেউ লাইন দিলে সে লোভী না খাদ্যরসিক? এরপরেও বলবেন আমরা বাঙালীরা খাদ্যরসিক নই? (আড়ালে তো নিশ্চয়ই লোভী বলবেন!!)

ছোটবেলায়, মানে স্কুলে পড়ার সময় অতশত বুঝতাম না। লোভনীয় বস্তু পেলে লোভীর মতই চেটেপুটে খেয়ে নিতাম। অনেক বিয়েবাড়িতে অন্যকে দেখতাম হেব্বি টানছেন। কিন্তু হেব্বি টানলেই যে খাদ্যরসিক হতে হবে, সেরকম বাঁধাধরা কানুন নেই। ওনারা যা পাবেন তাই টেনে নেবেন, এমনকি শেষের পাঁপড়টাও ছাড়বেন না।

সেইভাবে দেখলে, আমার নজরে প্রথম খাদ্যরসিক আমাদের কলেজের সেই টেলিফোন দাদু। কেন নয়? একই দিনে পাঁচ-সাতটা হস্টেলের গ্রান্ড ফিস্টে হাজিরা দিয়ে কতজন মাল টানতে পারবে? কিন্তু দাদু পারতেন। ভাত ডাল মাছের মাথা নিয়ে উনার কোন উচ্ছাসই ছিলো না, তিনি ছিলেন খাদ্যরসিক। “আমাকে শুধু গোটা দুয়েক মাছ, দু’হাতা মাংস, আর দই মিস্টিটা একটু বেশি করেই দিও।“ উনি বসে আছেন, কেউ হয়তো প্রশ্ন করে বসলো, “কি দাদু, এখান থেকে শুরু করলেন?”

– না রে দাদুভাই, এই তো সাত নম্বর আর দশ নম্বর সেরে এলাম।“

– ব্যাস, মাত্র এই?

– না দাদুভাই, এই তোমাদের এখান থেকে উলফেন্ডেন হয়ে সেনগুপ্ত হলে যাবো। আজকে মাত্র এই পাঁচটা হস্টেলেই ফিস্টি আছে।“

সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে এক রাতে দাদু আধা কিলো মাছ, সেরখানেক মাংস, গোটা দশেক সন্দেশ আর আধাকিলো দই অনায়াসে টেনে দিতেন। এবং পুরো মেনুটাই ওনার নিজের চয়েস। নো রাইস, নো ডাল, নো বেগুনভাজা, অনলি হাই প্রাইসড প্রিভিলেজ আইটেমস। সেই টেলিফোন দাদু ছিলেন আমার নিজের চোখে দেখা প্রথম খাদ্যরসিক।

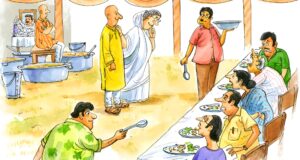

আমার বাবা জ্যাঠার কাছেও শুনেছি, তাঁদের দাদুও নাকি একাই এক সের মাংসের পরে পঞ্চাশটা রসগোল্লা সাঁটিয়ে দিতেন। ঘরে ঘরে এই একই ইতিহাস। সুতরাং বাঙালী যে ভোজনরসিক, সেটা কয়েক শতকের ঐতিহাসিক সত্য। আজকের বুফে সিস্টেমের আগে, যখন লম্বা টেবিলে লাইন দিয়ে কলাপাতায় পরিবেশন করা হতো, তখন বুদ্ধিমান খাদ্যরসিক লোকেরা ভালো স্ট্রাটেজি নিতেন। নিমন্ত্রনে রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী বা শিশু ভোলানাথ টাইপের পাতলা একটা বই সুন্দর প্যাক করে উপহার নিয়ে যেতেন। তারপর অযথা সময় নস্ট না করে তাড়াতাড়ি গিয়ে ফার্স্ট ব্যাচে বা সেকেন্ড ব্যাচে বসে যেতেন। মোটামুটি আটটা সাড়ে আটটার মধ্যেই সপরিবারে সব সাঁটিয়ে নিয়েছেন। ফিস ফ্রাই, পোলাও, মাছ, মাংস, দই মিস্টি, সব। পরিবেশনকারী বেগুনভাজা বা ডাল রিপিট করতে এলে মাথা আর হাত দু’টোই নাড়িয়ে না না করে দিতেন। কিন্তু দূর থেকে মাছ বা মাংস দেখলে নিজেই তাঁকে ডেকে নিতেন, “আরেকটু দিন।“ অনেকেই পাশের লোককে দেখিয়ে বলতেন, “এনাকে একটু মাংস দিন।“ তারপর বলতেন, “আমাকেও একটু দিন।“ এগুলো সবই স্ট্র্যাটেজি।

খাওয়ার সময় বিয়েবাড়ির কর্তা বা গিন্নী বা বয়স্কজন কেউ সামনে এলে বিনয়ের সাথে বলবেন, “খুব ভালো খেলাম। মাংসটা দারুন হয়েছে। উড়িষ্যার ঠাকুর নিশ্চয়ই। ঠিক ধরেছি, নইলে এমন রান্না হয়?”

এরপর অন্যেরা যখন পরের ব্যাচের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে, উনি তখন “খুব ভালো খেলাম” বলে বিদায় নিলেন। যখন বাড়ি পৌছালেন, তখন ফোর্থ ব্যাচের জন্য জনতা লাইন দিচ্ছে। বাবা বুঝে উঠতে পারেন না তাঁর দশ বছরের ছেলে লোভী না খাদ্যরসিক। বিয়েবাড়ি থেকে খাওয়াদাওয়া সেরে বেরিয়ে এসে ছেলেকে জিজ্ঞেস করেন, “কি রে? মাংসটা ঠিকমতন খেয়েছিস?”

– হ্যাঁ বাবা, তিন বার চেয়ে চেয়ে নিয়েছি।

– আর মাছ?

– ফিস ফ্রাই দুটো, কিন্তু কালিয়ার মাছটা এক পিসের বেশি দিলো না, কত ডাকলাম ওদের, শুনতেই পেলো না।

– ঠিক আছে, মাংসটা তো খেয়েছিস। আর দই মিস্টি?

– দই দু’বার। আর দুটো সন্দেশ, তিনটে রসগোল্লা।

বাপ ব্যাটা দুজনেই খাদ্যের ব্যাপারে টোটালি ফোকাসড। এঁরা লুচি, বেগুনভাজা, ডাল, বাঁধাকপির তরকারি এসেব তুচ্ছ আইটেম নিয়ে সময় নস্ট করে না।

বিই কলেজের হস্টেলে গিয়ে আমরাও খাদ্যরসিক হয়ে গেলাম, অবশ্য যে যার নিজের মতন। রাতে দেখতাম, কয়েকজন কি তৃপ্তি করে ডালের জল আর মাংসের ঝোল দিয়েই গোটা পনেরো রুটি নামিয়ে দিলো। আর সেই রুটি যা, বিক্কলেজের হস্টেল ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। এই শ্রেণীভুক্ত খাদ্যরসিকেরা mass quantity তেই খুশি থাকতো। স্বাদ বা মেনুর বিশেষ কোনো দাবি ছিলো না, শুধু পরিমানে অনেকটা চাই। অন্যদল ফর্মা দেখাতো বিকেলের ব্যারাকের টিফিনের সময়। বিকেলের টিফিনে লুচি-মাংস, ফিস ফ্রাই, ভেজিটেবল চপ, মাংসের চপ, কাটলেট, ডিমের ডেভিল, ঘুগনি, কচুরি আলুর দম, মোগলাই পরটা, এইসব। সন্দেশ, রসগোল্লা, সিঙ্গারা, জিলিপি, খাস্তা কচুরি এসব তো মোটামুটি প্রাত্যাহিক মেনুকার্ডেই চলে এসেছিলো। ছিলো ডিমের ওমলেটের কুইক সার্ভিস। সব মিলিয়ে সোম থেকে শুক্র, প্রতিদিন বিকেলে ছিলো সকলের টিফিন উৎসব। হস্টেলের ঐসব দিনের কথা ভাবলে মানতেই হবে যে নিজের অজান্তেই আমরাও খাদ্যরসিক হয়ে গিয়েছিলাম।

আর ছিলো কিছু চা’রসিক জনগণ। হস্টেলে সকালে উঠেই দু’কাপ চা, ক্লাসের সময়ে ক্যান্টিনে গিয়ে দু’কাপ, বিকেলে ব্যারাকে দু’কাপ, তারপর সন্ধ্যাবেলা ফার্স্ট গেটে বা সেকেন্ড গেটে গোপাল’দা বা অনুকুল’দার ঠেকে গিয়ে আরও দু’এক কাপ। এঁদের অধিকাংশই ইন্টেলেকচুয়াল। চায়ের কাপে এরা আলোচনা করে অমল দত্তের ডায়মন্ড ফরমেশনে কোথায় ভুল আছে, বা সত্যজিৎ রায়ের ক্যামেরাম্যান সৌমেন্দু রায় মালটা ফটোগ্রাফি ব্যাপারটাই বোঝেই না। অনেকের নখদর্পনে থাকে ফিদেল কাস্ত্রোর বিদেশনীতি বা জিম্বাবয়ের দুর্ভিক্ষের কারণ। একটা কথা মনে রাখতে হবে, চায়ের কাপ সামনে না থাকলে এরা এইধরনের আলোচনা করবেই না। (মন্দ লোকেরা বলে যে হাতে বিড়ি থাকলেই এনারা ফিদেল কাস্ত্রো বা জিম্বাবয়ে নিয়ে চর্চা করেন। বিড়ি না থাকলে এনাদের মগজ খুলবে না।)

হস্টেল থেকে মাঝে মাঝে এক সপ্তাহের ডিমের খরচা বাঁচিয়ে মোগলাই খেতে শিবপুরে যেতাম। অলকার পাশেই একটা রেস্টুরেন্ট ছিলো, আরেকটা ছিলো ট্রাম ডিপোয়। আর সস্তার, মানে ইকনমি ক্লাসের জন্য সেকেন্ড গেটের গোপালদা’র দোকান। পয়সা আর সময় থাকলে শ্যামবাজারের গোলবাড়ি। কলেজের ঐ পাঁচ বছরে কলকাতার কফি হাউস, দিলখুস, অনাদি কেবিন, সিরাজ, আমিনিয়া আমাদের অবাধ বিচরণক্ষেত্র হয়ে গিয়াছিলো। আর কত রকমের যে মেনু, শালা আগে নামই শুনিনি। রগন জুস, মাটন রেজালা, কতশত নাম!!

শুধু বিদেশ নয়। দিল্লি, ব্যাঙ্গালোর থেকেও ছেলেমেয়েরা বছরে একবার দিন পনেরোর জন্য কলকাতায় বাড়ি এলে বাবা-মা আগে থেকেই চিতল মাছ, মাটন, ছানা (পনীর), আরও কত কি এনে ফ্রিজে ঠেসে দেন। “হ্যাঁ রে, খোকা কাল সকালে কি খাবি? পরোটা খাবি না লুচি?” ছোট্মামা খেতে ডেকেছেন, ফোনে খবর নিচ্ছেন, কি মেনু করবেন? চাইনিজ খাবি? ঠিক আছে পিপিং থেকে নিয়ে আসবো। মানে ছেলে কলকাতায় এসেছে, যেন পেট ভরে খেয়ে নিজের জায়গায় ফিরতে পারে। ছেলে কলকাতায় এসে সময়ের অভাবে পোস্তর বড়া, সীম চচ্চড়ি, ধোঁকার ডালনা, পটলের দোর্মা, এসব না খেয়েই ফেরত গেলো। এই ক’দিন শুধুই ননভেজের উপর দিয়ে গেছে। সে বাড়িতেই হোক, বা চাইনিজ বা থাই বা নর্থ ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁই হোক। বাবা-মা জানেন যে ছেলে খাদ্যরসিক। আর আনন্দ এই যে ছেলে এই কদিনে আড়াই কিলো ওজন বাড়িয়ে নিজের জায়গায় ফিরছে।

আমার বিয়েতে আমার শাশুড়ি বিরাট রূপোর থালায় আর তার চতুর্দিকে সব মিলিয়ে আঠারো রকমের পদ সাজিয়ে দিয়েছিলেন। “এই তো সামান্য একটু বাবা, খেয়ে নাও, এইটুকু নিশ্চয়ই পারবে।“ ছিলো মাছের একটা বিরাট মাথা, বাটিতেই আঁটছিলো না। মেয়ের বাড়ির ফটোগ্রাফার সুন্দরভাবে সেই প্রমাণ ধরে রেখেছে। আমার শ্বশুরবাড়ির লোকজন ধরেই নিয়েছিলো যে আমি খাদ্যরসিক, সেরখানেক মাংস, আর এক হাঁড়ি দই, পঞ্চাশটা সন্দেশ অনায়াসেই টেনে দিতে পারি। প্রথম রাতেই তাঁরা হতাশ হয়েছিলেন। পরে শুনেছিলাম, পাশের বাড়ির লাহিড়ীবাবুর গিন্নী তাঁর মেয়ের বিয়েতে জামাইকে চোদ্দ পদ দিয়েছিলেন। লাহিড়ীকাকিমা সেটা পাড়ার সকলকে গর্ব করে বলেছিলেন। আর আমার শাশুড়ি আমাকে আঠারো পদ সাজিয়ে দিয়ে লাহিড়ীবাড়ির রেকর্ড ভেঙ্গে পাড়ায় নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন। ফটো আছে, কেউ চ্যালেঞ্জ করলেই প্রমাণ দিয়ে দেবো। আমার শাশুড়ি বাড়িতে চায়ের আসরে পাড়ায় লোকজনদের ডেকে ডেকে সেই ফটো দেখাতেন। আজ পঁয়তাল্লিশ বছর হয়ে গেলো, পাড়ার কেউ সেই রেকর্ড এখনও ভাঙ্গতে পারেনি।

ছোটবেলায় আমাদের যে ভালো কিছু খাওয়ার ইচ্ছে হতো, সেটা কি ছিলো? লোভ? নাকি আমরা টেরই পেতাম না যে আমরাও খাদ্যরসিক ছিলাম! ছোটবেলার সেই ইংরাজি সালটা খুবসম্ভব ১৯৫৫-৫৬ হবে, আমার বয়স তখন আট-নয়। উত্তর কলকাতার টাউনস্কুলে পড়ি। আমাদের পরিচিত যে সব মুদির দোকান থেকে সারা বছর জিনিসপত্র কেনা হতো বাংলা নববর্ষের সময় সেখান থেকে একটা ক্যালেন্ডার ছাড়া আর কিছুই আমরা পেতাম না। কিন্তু শ্যামপুকুর লেন আর শ্যামপুকুর স্ট্রীটের জংশনে মনোরঞ্জন মামার সোনার গহনার ছোট একটা দোকান থেকে কিছু না কিছু আসতোই। মনোরঞ্জন মামা আমাদের শ্যামপুকুরের মামার বাড়িতে দিদিমার কাছে এসে ছোটবড় গয়নাগাটির অর্ডার নিয়ে যেতেন। সেই সূত্রে বাংলা বছরের প্রথম দিন পয়লা বৈশাখে আমরা হালখাতার নিমন্ত্রণ পেতাম। সেদিন সারা সকাল ধরে অপেক্ষা করতাম কখন সন্ধ্যে হবে আর আমি আমার ছোট ভাইকে নিয়ে সেই দোকানে যাবো। ওনার দোকানের একজন রুপোর তৈরি লম্বা গলাওয়ালা গোলাপজল ছিটানোর পাত্র থেকে দোকানে আমন্ত্রিত সবার জামাকাপড়ে সুগন্ধি ছিটিয়ে দিতেন, আমরা বলতাম আমাদের মাথার ওপরে একটু বেশি করে দিন। দোকান থেকে ফেরার সময়ে একটা বাংলা ক্যালেন্ডার আর প্যাকেটে কয়েক রকমের মিষ্টি ও নোনতা খাবার নিয়ে ফিরতাম। অনেক দোকানে হালখাতার দিন আমাদেরকে তাঁদের দোকানের বানানো বরফ কুচি দেওয়া ঠাণ্ডা শরবৎ খাওয়াতো। আমরাও সেই ঠাণ্ডা শরবতের খোঁজে থাকতাম। জানি না, এটা কি আমাদের ছোটবেলার লোভ? না আমাদের অবচেতন মনের খাদ্যরসিক প্রবৃত্তি।

ছেলেবেলায় মিষ্টির দোকানের কাঁচের শো’কেসে গোল অ্যালুনিয়ামের গামলায় বা টিনের চৌকো ট্রেতে রসে ডোবানো ধবধবে সাদা রঙের রসগোল্লা দেখতাম। কেশরী রঙের হালকা গন্ধওয়ালা কমলাভোগও পাওয়া যেত। কলেজে পড়বার সময়কার জ্যাঠামশায়ের মিস্টান্ন দোকানের বাইরে থেকে দেখতাম। ইচ্ছে হতো গোটাকয়েক সাবড়ে দি, কিন্তু ট্যাঁকে তখন দম ছিলো না। আর এখন মিষ্টির দোকানের দু’তিন তলা কাঁচের শোকেসে সবুজ, নীল, হলদে আর আরও নানান রঙের রসগোল্লা দেখতে পাই। জানিনা রংবেরঙের এই সব রসগোল্লার আলাদা কোন নাম আছে কিনা? কিন্তু মোদ্দা কথা এই যে, ছোটবেলায় রসগোল্লা দেখে যেরকম জিভে জল আসতো, সেটা এখনও হয়, তবে ভয়ে খাই না, যদি বাড়িতে খবর পেয়ে যায়। আমি সুগারের পেশেন্ট নই, তবু সাবধান থাকতে হয়। এটা কিন্তু আমাদের সাথে রসগোল্লার রসিকতা। উর্বশী আমাদের সামনে নেচে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু আমরা ছুঁতে পারবো না। ফ্রাসট্রেটিং, ফ্রাসট্রেটিং!! ঈশ্বর রসিকতা করে বলেন, কি হে ভায়া মিস্টান্নরসিক, কয়েকটা খাবে? নাকি ফ্রাসট্রেটিং, ফ্রাসট্রেটিং বলে কপাল চাপড়াবে?

শুনেছিলাম কলকাতার ছাতুবাবুর বাজারের ছানার থেকে নাকি নতুন বাজারের ছানা নাকি প্রসিদ্ধ। বউবাজারে ট্রামলাইনের ধারে রূপম সিনেমা হল ছিলো (এখন আর নেই)। ঠিক তার লাগোয়া এক দোকানে কয়েকজন ছানা ব্যবসায়ী ঝুড়িতে রাখা কাপড়ের পুটলিতে ছানা নিয়ে বসতেন। বিয়ে বা অন্য সামাজিক অনুষ্ঠানে বাড়িতে ভিয়েন বসালে ওই সব দোকান থেকে অনেকে ছানা কিনে নিয়ে আসতেন। দক্ষিণ কোলকাতাতে বলরাম আর শ্রীহরি ছাড়া তখনকার দিনে সেদিকে মিষ্টির শিল্প জমলো কই? সেই তুলনায় উত্তর কোলকাতায় নবীনদাস, গিরিশ দে, নকুড় নন্দী, দীনু মোদক, দ্বারিক ঘোষ, মাখনলাল ঘোষ আরও কত মিষ্টির দোকান। সেই ছেলেবেলা থেকেই গাঙ্গুরাম, ভীম চন্দ্র নাগ, এইসব নাম শুনে আসছি। কিন্তু এখন আমাদের অবস্থা হয়েছে বেল পাকলে কাকের কি? এখন কলকাতার যেদিকে যাই, দেখি গাঙ্গুরাম, কে সি দাস, বলরাম মল্লিক রাধারমণ মল্লিক, চিত্তরঞ্জন মিষ্টান্ন, নকুড় নন্দী, হলদি রাম, ………… আরও কত দোকান আছে গুনে শেষ করা যাবে না। কিন্তু যেহেতু আমি খাদ্যরসিক, বাইরে থেকে দেখেই সুখ পাই। আর আনন্দবাজারে দেশ সানন্দা পত্রিকায় “কলকাতার মিস্টি”র প্রবন্ধ আর ছবি দেখেই মানসিক শান্তি পাই।

আমার ছোড়দা শ্রীরামপুরে থাকেন, আমার বড় ভাইপোর বৌভাতের নিমন্ত্রণে শেষপাতের দই সন্দেশ খুব ভাল লেগেছিল। দাদাকে বলেছিলাম সেকথা। শুনে দাদা বলেছিল শ্রীরামপুরের ঠাকুরদাস বাবু লেনের মহেশচন্দ্র দত্তের সন্দেশের থেকে চন্দননরের জিটি রোডে সূর্যমোদকের মিষ্টি নাকি আরও সরেস। নামকরা এই দুই দোকানেরই নানারকম মিষ্টি আমি খেয়ে দেখেছি, দারুণ লেগেছিলো। চন্দননগরের সূর্য মোদকের বড়সড় একটা জলভরা তালশাঁস সন্দেশ বয়স্ক মানুষদের একা খাওয়া বেশ কষ্টকর তবে অল্প বয়সীরা অবশ্য গোটাটাই খেয়ে নেবে।

এখন এই বয়সে এসে ভাবি, ছোটবেলা থেকেই আমরাও তো সত্যিই খাদ্যরসিক ছিলাম। বড়রা বলতো লোভী, কিন্তু টেকনিক্যালি খাদ্যরসিক।

Add comment