দুটি প্রবন্ধ – বিদ্যাসাগর ও কিশোর শহীদ বাজি রাউত

দেবাশিস রায়, ১৯৭৭ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং

(মুক্তির মন্দির সোপান তলে…. স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অজানা শহীদের রক্ত গাথা!)

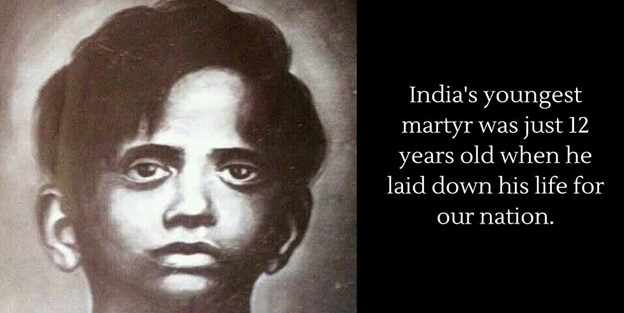

কিশোর শহীদ বাজি রাউত

প্রায় বছর ১৫ আগের কথা। ধৌলি এক্সপ্রেসএ কটক যাচ্ছিলাম একটা শিক্ষা সম্মেলনে আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে অংশ নিতে। ট্রেনে সহযাত্রী হিসেবে কত বিচিত্র মানুষের সাথেই তো আলাপ হয়; কারো স্মৃতি বহুদিন থাকে, কারো আদৌ থাকে না!

এমনই একজন নরহরি মহান্তি। প্রায় ৮০ ছুঁই ছুঁই অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, বর্তমানে কটক নিবাসী। কলকাতায় আত্মীয়র বাড়ি এসেছিলেন, কটক ফিরছেন। কথায় কথায় আলাপ হলো; চমৎকার মানুষ। জীবনের সায়ান্নে এসেও শৈশবের স্বাধীনতা আন্দোলনের দিনগুলোর কথা ভুলতে পারেননি! আজও তার উত্তাপ বহন করেন। স্মৃতির মণিকোঠায় কত অজানা ঘটনা ধরে রেখেছেন।

“কে শুনবে সেসব কাহিনী বলুন তো! আজকের প্রজন্ম তো এসব কথা শুনতেই চায় না”। ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলা ও ওড়িয়া মিশিয়ে বলছিলেন, শুনতে বড় মিষ্টি লাগছিলো। কথা বলতে বলতে কখন যে জাজপুর রোড পেরিয়ে এসেছি খেয়াল হয়নি। হঠাৎ একটা বড় গোছের নদীর উপর দিয়ে চলছে ট্রেন, জিজ্ঞাসা করলাম এটা কোন নদী?’ ব্রাহ্মণী’!

– জানেন এই নদীতে শহীদের রক্তের ধারা মিশে আছে; বড় পবিত্র এই নদী।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মহান্তি বাবু জবাব দিলেন।

প্রশ্ন করলাম, ‘শহীদের রক্ত; কোন শহীদ’?

অশ্রুসজল নয়নে তিনি বললেন- “বাজি রাউত’এর নাম শুনেছেন”?

– না শুনিনি।

– কি করে শুনবেন, স্বাধীনতার পর এদের কথা তো দেশের সরকার ভুলেই গিয়েছে! অথচ এইসব অজানা অচেনা শহীদের রক্তস্নাত পথ বেয়েই স্বাধীনতা এসেছিল।

তারপর ধীরে ধীরে বললেন, শুনবেন সেই কাহিনী- আজকাল সেই সব কথা বড় একটা কেউ শুনতে চায় না। আমার জন্মভিটে তো এই অঞ্চলেই ছিল।

তিনি বলতে শুরু করলেন-‘গ্রামটির নাম নীলকণ্ঠপুর। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ব্রাহ্মণী নদী। ঢেনকানল জেলার অজানা অখ্যাত গ্রাম কি করে বিখ্যাত হয়েছিল সেই কাহিনী আজ শোনাবো।

সেটা ছিল ১৯৩৮ সাল। পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার তীব্র আকুতি ধীরে ধীরে গণজাগরণের রূপ ধারণ করছিল। তার ঢেউ এসে পৌঁছেছিল ওড়িশা রাজ্যের এই ঢেনকানল জেলাতেও। স্বাধীনতার এই তীব্র আকাংখার সাথে সঙ্গতি রেখে গড়ে উঠেছিল এক ঐতিহাসিক প্রজাবিদ্রোহ আন্দোলন। ঢেনকানলের ‘গড়জাত’ রাজাদের নারকীয় অত্যাচারের কাহিনী তখন লোকমুখে। শোনা যায় বীভৎস অত্যাচার করার জন্য পাহাড়ের ওপর তৈরি হয়েছিল রাজার ‘অত্যাচারের প্রাসাদ’। সেই সময় অত্যাচারিত প্রজারা গ্রামে গ্রামে গড়ে তুলল আন্দোলনের হাতিয়ার প্রজা মন্ডলী। নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলেন উদারচেতা মানবতাবাদি দেশপ্রেমিক যুবক শ্রী নবকৃষ্ণ চৌধুরী (যিনি স্বাধীন ভারতে ওড়িশার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হন এবং তারই আমলে সাধারণ মানুষের উপর পুলিশের গুলি চালনার ফলে মানুষের মৃত্যুতে, গ্লানি ভরে পদত্যাগ করেন) ও বৈষ্ণব পট্টনায়েক।

প্রজা মন্ডলীর আহবানে গ্রামে গ্রামে রাজাকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দেয় কৃষকরা। প্রজা বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। প্রমাদ গোনেন ঢেনকানলের রাজা। এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য তিনি শরণাপন্ন হন ইংরেজ সরকারের। কটকের কালেক্টর ও পুলিশ সুপারের নির্দেশে ইংরেজ অফিসার সহ সশস্ত্র পুলিশের দল প্রজা আন্দোলনের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র ‘ভুবন গ্রাম’ অভিযান করে। আন্দোলনরত নিরস্ত্র কৃষকদের ওপর পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায় যার ফলে সরকারি হিসেবে অন্তত ৭ জনের মৃত্যু হয়!

গুলিবর্ষণের ঘটনা বিদ্যুৎ বেগে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে; ক্ষোভে ঘৃণায় ফেটে পড়ে ঢেনকানল জেলার কৃষক সমাজ। সমস্ত ভয় কে উপেক্ষা করে হাজারে হাজারে মানুষ ভুবনগ্রামে সমবেত হন। জনতার সম্মিলিত প্রতিরোধের সামনে পিছু হটে পালাতে থাকে ওই ইংরেজের পুলিশ বাহিনী! প্রজা মন্ডলী সিদ্ধান্ত নেয় ওই হত্যাকারী পুলিশ বাহিনীকে ঢেনকানল ফিরতে দেওয়া হবে না। ভুবন গ্রাম থেকে ফেরার একমাত্র রাস্তা নীলকন্ঠপুর ঘাট। নীলকন্ঠপুরের প্রজামন্ডলীও শপথ নেয় পুলিশদের খেয়া পার হতে দেওয়া যাবে না। সেইমতো একটি নৌকা বাদে সমস্ত নৌকা নদীতে ডুবিয়ে দেওয়া হল। এই গ্রামেরই ১২ বছরের দামাল কিশোর বাজি রাউত, মাঝির ছেলে। বাবার অবর্তমানে মাঝে মাঝে নৌকা চালায়। সেও জানল ‘প্রজা মন্ডলী’র সিদ্ধান্তের কথা। মনে-মনে শপথ নিল- ‘জান থাকতে ইংরেজের পুলিশ বাহিনীকে নদী পার হতে দেবে না’!

তারপর শুধু অপেক্ষা, কখন আসবে সেই ঘাতক পুলিশ বাহিনী। পালাক্রমে পাহারা দেবার ব্যবস্থা হল। মাঝরাতের পর চাঁদ যখন অস্ত যাবে যাবে করছে, গ্রামের অধিকাংশ মানুষ ঘুমিয়ে পড়েছে; বাজিরাউত এর বাবা নৈশ আহার ও বিশ্রামের জন্য ঘরে গেছে, নিস্পলক চোখে জেগে রয়েছে বাজি রাউত। এভাবেই কেটে গেল আরো একটা দুটো ঘন্টা। জানা গেল পুলিশ বাহিনী পালাতে পালাতে নীলকন্ঠপুর এসে পৌঁছেছে; একটু পরেই তারা ঘাটে এসে যাবে! খবরটা শুনে বাজি রাউত নৌকা বাইতে বাইতে প্রায় মাঝ দরিয়ায় পৌঁছে গেল। আশ্বিনের ভরা নদীর জল ছলাৎ ছলাৎ শব্দে ঘাটে আছড়ে পড়ছে। পুলিশ এসে দেখল ঘাটে কোন নৌকা নেই, মাঝ দরিয়ায় এক বালক নৌকা নিয়ে দাঁড়িয়ে! পুলিশ অফিসার বালক ভেবে প্রথমে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করলেন, তাতে কাজ না হওয়াতে ভয় দেখানো শুরু হল, কোন কিছুতেই সে রাজি না হওয়াতে তিনি ঘোষণা করলেন; “এই ঘাটে নৌকো না ফেরালে গুলি করে হত্যা করা হবে”। বাজি বুক চিতিয়ে চিৎকার করে বলল, “প্রজা মন্ডলীর নির্দেশ-জান থাকতে ইংরেজের পুলিশদের খেয়া পার করা যাবে না”! নিমেষে চলল গুলি! লুটিয়ে পরল দামাল কিশোর নৌকোর পাটাতনের ওপর; ফিনকি দিয়ে তাজা রক্ত ছড়িয়ে গেল ব্রাহ্মণীর জলে। পূবের আকাশে তখন রক্তাভা দেখা দিচ্ছে, ব্রাহ্মণী’র জলে যেন তারই প্রতিচ্ছবি।

পরদিন প্রখ্যাত কবি শচীনন্দন রাউত রায়ের নেতৃত্বে গো’শকটে তার মৃতদেহ বহন করে হাজার হাজার শোকার্ত মানুষ শোভাযাত্রা সহকারে কটকের শ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন করল! কবি তার উদ্দেশ্যে নিবেদন করলেন বিখ্যাত কবিতা, ‘বাজি রাউত’।

“না, বন্ধু না, এ নয় চিতা……

তমসাবৃত এ দেশে

সে আনবে মুক্তির আলোক বর্তিকা”…….!

সেদিনটা ছিল ১১ ই অক্টোবর ১৯৩৮ সাল!…..

(তথ্য সংগ্রহ ও লেখনীতে দেবাশিস রায়)

*****

বিদ্যাসাগর – পার্থিব মানবতাবাদী ধারায় বিজ্ঞানমনস্কতা ও আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার জনক

গ্রামের বিদ্যালয় পরিদর্শন করছেন একজন স্কুল পরিদর্শক। ক্লাসরুম পরিদর্শন করতে করতে হঠাৎ তাঁর মনে হল, দেখা যাক ছাত্ররা কী শিখছে, কীরকম শিখছে। তিনি ছাত্রদের কাছে জানতে চাইলেন, পৃথিবীর কয় রকম গতি আছে? কোন গতির জন্য পৃথিবীর কত সময় লাগে? ছেলেরা জবাব দিল, পৃথিবীর কোনও গতি নেই। পৃথিবী স্থির আছে, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। সব ছেলেই যখন একই রকম ভুল উত্তর দিল, তখন পরিদর্শক বুঝলেন গোড়ায় গলদ আছে, নিশ্চয়ই শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদের ভুল পড়িয়েছেন। তিনি শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করলেন, ছেলেরা এসব কী বলছে? পৃথিবী কি সূর্যের চারদিকে ঘোরে না? শিক্ষক বিস্মিত হয়ে পরিদর্শকের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যি সত্যি পৃথিবী ঘোরে নাকি? আমি ভাবতাম পৃথিবী একজায়গায় স্থির আছে। পরিদর্শক বললেন, না, পৃথিবীর দুইরকম গতি আছে। আহ্নিক গতির জন্য পৃথিবীতে দিনরাত্রি হয়। আর বার্ষিক গতির জন্য পৃথিবীতে দিনরাত্রি ছোট বড় হয়, পৃথিবীতে ঋতু বদল হয়। পৃথিবী সত্যি সত্যি ঘোরে। শিক্ষক মহাশয় বললেন, ঘুরুক তাহলে পৃথিবী। যেমন ঘুরছে তেমন ঘুরুক চিরকাল। পৃথিবীর ঘোরাঘুরি নিয়ে কে মাথা ঘামায়?

ঘটনার সময়কাল ১৮৫৫ সাল। পরিদর্শক আর কেউ নন – স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। স্কুল পরিদর্শনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিদ্যাসাগর বললেন, ‘এমন শিক্ষক চাই যারা বাংলা ভাষা জানে, ইংরেজি ভাষা জানে, আর ধর্মীয় কুসংস্কার মুক্ত।’ এই ধরনের শিক্ষক তৈরির উদ্দেশ্যেই বিদ্যাসাগর কাউন্সিলের অনুমতি নিয়ে সংস্কৃত কলেজে নর্মাল স্কুল খুলেছিলেন।

আর আজ ২০২১ সাল। ‘ডিজিটাল টেকনোলজি’র যুগ। প্রযুক্তির এই অভাবনীয় বিকাশের যুগে চন্দ্রযান-২ পাঠানোর পূর্বে মহাকাশযানের সাফল্য কামনা করে তিরুপতি বালাজি মন্দিরে পুজো দিলেন ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র প্রধান বিজ্ঞানী। প্রথম যাত্রা ব্যাহত হওয়ার পর দ্বিতীয়বার আরও ঘটা করে তিরুপতির মন্দিরে পূজো চড়ানো হল, তার পরেও চন্দ্রযান দুই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হল। বিদ্যাসাগর আজ বেঁচে থাকলে হয়তো সখেদে বলতেন, এত অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করার পর, বালাজি মন্দিরে হত্যে দিয়েও মহাকাশ অভিযান যদি ব্যর্থ হয়, সেই দেবতা বা ঈশ্বর থাকলেই বা কি? না থাকলেই বা কি আসে যায়? এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, উনবিংশ শতাব্দীতে রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, জ্যোতিরাও ফুলে, অক্ষয় কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখের হাত ধরে ভারতীয় নবজাগরণের যে ধারা বিকশিত হয়ে ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল, তার প্রভাবে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, শিক্ষাসংস্কৃতি, রাজনীতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়েছিল। স্বাধীনতার পরেও কিছুকাল তার রেশ ছিল।

আজ একুশ শতাব্দীতে আমরা যেন চিন্তা-চেতনায় আবার প্রাক রামমোহন-বিদ্যাসাগর এর যুগে ফিরে যাচ্ছি, (বর্তমান জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১৯-এ যা পরিষ্কারভাবে ঘোষিত হয়েছে)। তাই গণেশের হাতির মাথাতে তৎকালীন যুগে আধুনিক প্লাস্টিক সার্জারির নমুনা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। সঞ্জয় কর্তৃক অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ধারাবিবরণীর পৌরাণিক ঘটনায় আমরা টেলিভিশন, ইন্টারনেটের সংযোগ খুঁজে পাচ্ছি। গান্ধারির শতপুত্র জননী হওয়ার ঘটনায় টেস্টটিউব বেবি ও স্টেম সেল থিওরির প্রয়োগের সাফল্য খুঁজে পাচ্ছি। পৌরাণিক ঘটনা ও চরিত্রকে অবলীলাক্রমে ঐতিহাসিক বলে আখ্যা দিচ্ছি। শুধুমাত্র বিশ্বাসের জোরে সাড়ে চারশ বছরের এক ঐতিহাসিক সৌধকে গায়ের জোরে গুঁড়িয়ে দিতে পেরেছি এবং মহামান্য সর্বোচ্চ আদালতে তার স্বীকৃতি পেয়ে যাচ্ছে। দেশের এই করুণ চালচিত্রটি দেখলে বিদ্যাসাগর মহাশয় নিশ্চয়ই বলতেন, ‘এদেশের উদ্ধার হইতে বহু বিলম্ব আছে। পুরাতন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি বিশিষ্ট মানুষের চাষ উঠাইয়া দিয়া সাত পুরু মাটি তুলিয়া ফেলিয়া নতুন মানুষের চাষ করিতে পারিলে তবে এদেশের ভালো হয়।’ যাই হোক আসুন, আমরা আবার ফিরে তাকাই ১৭০ বছর আগের বাংলার দিকে, যেখানে ঘোর অমানিশার মধ্যে বিদ্যাসাগর কার্যত একক শক্তিতে জ্ঞানবিজ্ঞানের আলো জ্বালাবার সংগ্রাম করছেন তাঁর সমাজ ও শিক্ষা সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে।

রাজা রামমোহনের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রভাব

ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয় ১৮২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর জেলার অখ্যাত বীরসিংহ গ্রামে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৮১৭ সালে ডেভিড হেয়ার ও রামমোহনের সমবেত প্রচেষ্টায় কলকাতায় স্থাপিত হয়েছে হিন্দু কলেজ (বর্তমানে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়)। ১৮২৯ সালে ঈশ্বরচন্দ্র যখন কলকাতায় এলেন, তখন রাজা রামমোহনের সংস্কার আন্দোলন হিন্দু সমাজে প্রবল আলোড়ন তুলেছে। একদিকে সতীদাহ প্রথা রদ, অন্যদিকে শিক্ষা সংস্কারের মাধ্যমে প্রাচীন সংস্কৃত শিক্ষার পরিবর্তে ইংরাজি শিক্ষাকে ভিত্তি করে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে, সমাজে অন্ধতা, গোঁড়ামি ও কুসংস্কার দূর করার প্রাণপণ প্রয়াস তিনি চালাচ্ছেন। রাজা রামমোহন ১৮৩৩ সালে প্রয়াত হন। ছাত্রাবস্থায় রামমোহনের এই সংস্কার আন্দোলন ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। ১৮৪১ সালে কৃতিত্বের সাথে সংস্কৃত কলেজের পাঠ শেষ করার আগেই ১৮৩৯ সালে মাত্র ১৯ বছর বয়সেই ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত শাস্ত্রের গভীর পাণ্ডিত্যের জন্য ‘বিদ্যাসাগর’ উপাধি লাভ করেন।

১৮৪৬ সালে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সহসম্পাদক হিসাবে যোগ দিয়েই অতি দ্রুত ঐ কলেজের প্রাচীন ধর্মভিত্তিক দর্শন, শাস্ত্র ও সংস্কৃত ব্যাকরণ ভিত্তিক পাঠক্রমের পরিবর্তে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান, গণিত এবং ইংরাজি ভাষাভিত্তিক পাঠ্যক্রম চালু করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু তৎকালীন কলেজের সম্পাদক রসময় দত্ত তাতে সম্মতি প্রদান না করায় গভীর মর্যাদাবোধ সম্পন্ন বিদ্যাসাগর সেই চাকরি থেকে ইস্তফা দেন এটা জেনেই যে, এর জন্য তাঁকে চরম আর্থিক দুর্গতির সম্মুখীন হতে হবে।

আধুনিক বাংলা ভাষার জন্ম ও বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব

চাকরি ছেড়ে দিয়ে বিদ্যাসাগর বাংলাদেশের ছাত্রদের জন্য আধুনিক সহজ সরল বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক লেখা শুরু করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় বাংলা ভাষা যেন নতুন প্রাণ পেল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ‘বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন’। ছাত্রদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি লিখলেন জীবনচরিত (১৮৪৯) এবং বোধোদয় (১৮৫১)। বিষয়বস্তুর আধুনিকতা ও অভিনবত্ব ছাত্রসমাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। জীবনচরিত পুস্তকে তিনি ধর্মীয় অবতার(!) বা তথাকথিত মহাপুরুষের জীবন আখ্যানের পরিবর্তে বেছে নিয়েছেন কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, হারসেল ও নিউটনের মত বিজ্ঞানীর চরিত্র যারা তৎকালীন সমাজে অন্ধতা ও যুক্তিহীনতার বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রকৃতি বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতি ঘটিয়েছেন।

জীবনচরিত বইতে কোপার্নিকাসকে নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, ‘‘পূর্বকালীন লোকেরা বিচারের সময় চিরাগত কতিপয় নির্ধারিত নিয়মের অনুবর্তী হইয়া চলিতেন, সুতরাং স্বয়ং তত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারিতেন না, এবং অন্যে সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিলেও, তাহা স্বীকার করিয়া লইতেন না। তৎকালীন লোকদিগের এই রীতি ছিল, পূর্বাচার্যেরা যাহা নির্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন, কোনও বিষয়, তাহার বিরুদ্ধতা বা বিরুদ্ধবৎ হইলে, তাহারা শুনিতে চাহিতেন না।” গ্যালিলিওর পর্যবেক্ষণ এবং তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি সেইসময় লিখেছেন, ‘‘এই নিয়মের জ্ঞান দ্বারা জ্যোতির্বিদ্যার মহীয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।” এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় বিদ্যাসাগর জ্যোতিষশাস্ত্র শব্দটির পরিবর্তে জ্যোতির্বিদ্যা শব্দটি ব্যবহার করেছেন। জীবনচরিত বইতে এক বাক্যে কুসংস্কারের সংজ্ঞা দিযেছেন এভাবে – ‘সমুচিত বিবেচনা না করিয়া যে সিদ্ধান্ত করা হয়।’ এভাবেই তিনি পাশ্চাত্ত্য নবজাগরণের আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারনার দ্বারা ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করেছেন। চরিতাবলী বইতে লিখেছেন, ডুবাল, রস্কোর জীবনী যারা দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করে, কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মহৎ হয়েছেন। এর দ্বারা গরিব ছাত্রদের যারা সাধারণভাবে হীনমন্যতায় ভোগে তাদের উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন।

এরপর ১৮৫১ সালে ‘বোধোদয়’ বইটি লেখেন। ভাবতে অবাক লাগে প্রায় ১৭০ বছর আগে আমাদের মত একটি অন্ধকারময় গুরুবাদী দেশে অন্ধবিশ্বাসের বিপরীতে দাঁড়িয়ে ইউরোপের বেকন-এর মত ইন্দ্রিয়লব্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা প্রকৃতি জগৎকে জানার বোঝার কথা বলছেন। তিনি লিখছেন, ‘ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা সর্বপ্রকার জ্ঞান জন্মে। ইন্দ্রিয় না থাকিলে আমরা কোন বিষয়ে কিছুমাত্র জানিতে পারিতাম না। … ইন্দ্রিয়বিহীন হইলে, আমরা সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞান থাকিতাম। … ইন্দ্রিয়ের বিনিয়োগ দ্বারা অভিজ্ঞতা লাভ হইলে, ভালো-মন্দ, হিত-অহিত, বিবেচনার শক্তি জন্মে।’

বোধোদয় পুস্তকে সেই যুগের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত সহজ সরল বাংলায় ছাত্রদের শেখার উপযোগী করে লিখেছিলেন, প্রাণিবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র এবং ভূগোলের মূল বিষয়গুলি। যা তৎকালীন ছাত্রদের উক্ত বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। ছাত্রদের মধ্যে কী ধরনের বোধের উদয় ঘটাতে চেয়েছিলেন এই বইটি তার অম্লান সাক্ষ্য বহন করছে। বোধোদয় সম্পর্কে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা দরকার, যার দ্বারা বিদ্যাসাগরের বস্তুবাদী মননকে বোঝা যাবে। বোধোদয় ইংল্যান্ডে প্রকাশিত ‘রুডিমেন্ট অফ নলেজ’ পুস্তককে ভিত্তি করে লেখা হলেও আত্মা বা ঈশ্বরের কোনো উল্লেখ ছিল না। বিদ্যাসাগর লিখেছেন, মানুষ মারা গেলে তার সৎকার করা হয়, কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর – এই কথা কোথাও লেখেননি। তিনি আত্মা, ভগবান, পূজা এসব মানতেন না, তাই তাঁর বইতে এইসবের কোনো উল্লেখ ছিল না। জনৈক মিশনারি মার্ডক সাহেব তাই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে সজাগ করতে গিয়ে তার রিপোর্টে লেখেন, বিদ্যাসাগর শুধুমাত্র একজন ‘সেক্যুলার’ মানুষ নন, তিনি চরম বস্তুবাদী, এবং তিনি এই বইটির প্রকাশনা বন্ধ করতে বলেছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ২২ বছর বয়সে তিনি ইংরাজি ভাষা শেখা শুরু করেন এবং অতি দ্রুত তা শিখে নেন। ইংরাজি শিখে তিনি রামমোহনের মত পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও দর্শন আয়ত্ত করেন। তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরি দেখলে আশ্চর্য হতে হয় যেখানে সংস্কৃত শাস্তে্রর বই এর চেয়ে বেশি ছিল পাশ্চাত্ত্য দর্শন ও জ্ঞানবিজ্ঞানের বই। যার মধ্যে নিউটনের ‘প্রিন্সিপিয়া ম্যাথামেটিকা’ উল্লেখযোগ্য। অধ্যক্ষ হিসাবে সংস্কৃত কলেজে ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্য লাইব্রেরিতে ইংল্যান্ড থেকে প্রচুর বই আনাতেন। সেই বইয়ের তালিকা দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। কী নেই সেই তালিকায় – সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, অঙ্কশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, শিক্ষাতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, সেই যুগে দাঁড়িয়ে এই মানুষটি কতটা আধুনিক চিন্তাসম্পন্ন ছিলেন।

সংস্কৃত কলেজে যোগদান ও শিক্ষার আমূল সংস্কারের উদ্যোগ

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে আবার ফিরে এলেন ১৮৫০ সালের ৫ডিসেম্বর তৎকালীন শিক্ষাসচিব ময়েট সাহেবের বিশেষ অনুরোধে (সেইসময় ঐ কলেজে ছাত্রসংখ্যা কমে যাচ্ছিল) কার্যত সংস্কৃত কলেজকে রক্ষা করার জন্য। বিদ্যাসাগরের যোগদানের পর তৎকালীন সম্পাদক রসময় দত্ত ইস্তফা দিলেন। এরপর ১৮৫১ সালের ৫ জানুয়ারি বিদ্যাসাগর অস্থায়ী সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং ২২ জানুয়ারি কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন।

অধ্যক্ষ হওয়ার পর বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাব্যবস্থা ও পদ্ধতির আমূল পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে গিয়ে তিনি সংস্কৃত কলেজে ইংরাজি ভাষা ও বিজ্ঞান শিক্ষার কথা বললেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, ‘যেখানেই আধুনিক ইউরোপীয় জ্ঞানের আলো পৌছেছে এবং যতটুকু পৌছেছে, সেখানে ততটুকু শাস্ত্রীয় বিদ্যার প্রভাব কমেছে। ফলে এই শিক্ষার প্রসার বাড়াতে হবে।’ তাই তিনি ঐ কলেজে ইংরাজি আবশ্যিক পাঠ্য করলেন। পূর্বে গণিত শেখানো হত সংস্কৃত শ্লোকের মাধ্যমে যা ছিল অত্যন্ত কঠিন। বিদ্যাসাগরের বক্তব্য ছিল, ‘যে সংস্কৃত বই দুটির মাধ্যমে অঙ্ক শেখানো হয় (লীলাবতী ও বীজ গণিত) তাতে সহজ বিষয়, সরল করে না বলার জন্য, ছাত্রদের শিখতে অনেক বেশি সময় লাগে। সংস্কৃতের বদলে ইংরাজির মাধ্যমে গণিত বিদ্যা শিক্ষা দিলে ছাত্ররা কম সময়ে অনেক বেশি শিখতে পারবে। তাই তিনি ইংরাজির মাধ্যমে অঙ্কশিক্ষা চালু করলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছেন, ‘শিক্ষা বলতে শুধু রিডিং, রাইটিং ও এরিথমেটিক নয়, যথার্থ ও পূর্ণ শিক্ষা দাও। ভূগোল, জ্যামিতি, সাহিত্য, ন্যাচারাল ফিলোজফি, মরাল ফিলোজফি, ফিজিওলজি, পলিটিক্যাল ইকোনমি ইত্যাদির শিক্ষা দরকার।

সেসময় সংস্কৃত কলেজে বর্ণহিন্দু ছাত্ররা ছাড়া অন্য কেউ পড়ার সুযোগ পেত না। অধ্যক্ষ হিসাবে বিদ্যাসাগর ধীরে ধীরে এই প্রথার অবসান ঘটিয়ে অন্যদের পড়ার সুযোগ করে দেন। হিন্দু মতে তিথি ধরে ছুটি দেওয়ার পরিবর্তে রবিবার ছুটির দিন চালু করেন। কলেজে নিয়মানুবর্তিতা ও অনুশাসন প্রচলন করেন। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের ধারণা অনুসারে বেতের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার পরিবর্তে ছাত্রদের বুঝিয়ে পাঠদানের ওপর জোর দেন। স্বাভাবিকভাবে সংস্কৃত কলেজে ছাত্র সংখ্যা বাড়তে লাগলো। কিন্তু তাঁর এই আমূল শিক্ষাসংস্কারের বিরোধিতা করেন কিছু পদস্থ ইংরেজ। ফলে বিদ্যাসাগর শিক্ষাদপ্তরের কর্তৃপক্ষকে লিখলেন, ‘আমার আবেদন হল, আমাদের সংস্কৃত শিক্ষা দিতে দিন প্রধানত বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য। তার সঙ্গে ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান আয়ত্ত করার সুযোগ দিন।’

ঐতিহাসিক বিদ্যাসাগর – ব্যালেন্টাইন বিতর্ক

১৮৫৩ সালে শিক্ষা পরিষদ বেনারস সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ জে আর ব্যালেন্টাইনকে দায়িত্ব দেন কলকাতা সংস্কৃত কলেজের কাজকর্ম পরিদর্শন করে একটি রিপোর্ট দেওয়ার জন্য। ব্যালেন্টাইন কলকাতা সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করে সুপারিশ করেন বার্কলের লেখা দর্শন ‘এনকোয়ারি’ সংস্কৃত কলেজের পাঠ্য হিসাবে বিবেচিত করতে এবং পাশাপাশি জন স্টুয়ার্ট মিলের লজিকের একটা সরল সারাংশ নিজে লিখে দেন, সেটাও তিনি পাঠ্য হিসাবে পড়ানোর সুপারিশ করেন। এই ঘটনায় শিক্ষা পরিষদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের তীব্র মতবিরোধ তৈরি হয়।

বিদ্যাসাগর ব্যালেন্টাইনের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বললেন, ‘কতকগুলি কারণে সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত ও সাংখ্য আমাদের পড়াতেই হচ্ছে। … কিন্তু সাংখ্য বেদান্ত যে ভ্রান্ত দর্শন, তা আর বিবাদের বিষয় নয়। তবে ভ্রান্ত হলেও এই দুই দর্শনের প্রতি হিন্দুদের গভীর শ্রদ্ধা আছে। আমাদের উচিত সংস্কৃত পাঠ্যক্রমে এগুলি পড়ানোর সময়ে, এদের প্রভাব কাটানোর জন্য ইংরাজি পাঠ্যক্রমে খাঁটি দর্শন দিয়ে এগুলির বিরোধিতা করা। বিশপ বার্কলের ‘এনকোয়ারি’ পড়লে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হবে বলে মনে হয় না, কারণ সাংখ্য ও বেদান্তের মতোই বার্কলেও ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করেছেন।

ইউরোপেও এখন আর বার্কলের দর্শন খাঁটি দর্শন বলে বিবেচিত হয় না, কাজেই তা পড়িয়ে উদ্দেশ্য সাধিত হবে না।’ বিদ্যাসাগরের এই চিঠির থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে আধুনিক জ্ঞান চর্চার ফলে সত্য সম্পর্কে তাঁর জীবনদর্শন কীরূপ সত্যনিষ্ঠ ও যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ব্যালেন্টাইন এও বলেছিলেন যে সংস্কৃত কলেজের সংস্কৃত ভাষা শেখার মধ্যে দিয়ে একদিকে বেদ-বেদান্ত-সাংখ্য সমস্ত অধ্যাত্মবাদী দর্শন আবার ইংরাজি শিক্ষার মধ্য দিয়ে ইউরোপের বস্তুবাদী চিন্তা, বৈজ্ঞানিক চিন্তা যার মধ্য দিয়ে ছাত্রদের মধ্যে সত্য সম্পর্কে দুই ধরনের ধারণা তৈরি হবে। বিদ্যাসাগর লিখলেন, ‘আমার বিশ্বাস যে ছাত্র সংস্কৃত ও ইংরেজি দুই ভাষায় বিজ্ঞান ও সাহিত্য বুদ্ধিমানের মতো পাঠ করেছে এবং সেটা বুঝতে চেষ্টা করেছে, তার সম্পর্কে এরকম ভয় করার কোনো কারণ নেই। সত্যকার ধারণা একবার যে করতে পেরেছে তার কাছে সত্য সত্যই। সত্য দুরকমের – এরকম ধারণা অপূর্ণ প্রত্যয়-এর ফল। সংস্কৃত কলেজে আমরা যে শিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করছি তাতে কোনও শিক্ষা থেকে ছাত্রদের মনে এরকম ভুল ধারণা সৃষ্টি হবে না।’ সেই যুগে দাঁড়িয়ে সত্য সম্পর্কে এই ধরনের বৈজ্ঞানিক ধারণা – কী অসাধারণ প্রজ্ঞা থাকলে সম্ভব?

ধর্ম-নিস্পৃহ অজ্ঞেয়বাদী বিদ্যাসাগর

শেষ বয়সে বিদ্যাসাগরের বাবা-মা কাশিতে থাকতেন। একবার বিদ্যাসাগর কাশি গেলেন বাবা-মায়ের সাথে দেখা করতে। এরকম মাঝে মাঝেই তিনি যেতেন। তাঁরা বিশ্বনাথের মন্দিরে পূজো দিতে এসেছেন, বিদ্যাসাগরও তাঁদের সাথে এসেছেন। কিন্তু তিনি হিন্দুদের অতি পবিত্র তীর্থস্থান কাশির বিশ্বনাথ মন্দিরে প্রবেশ করলেন না। বিশ্বনাথের মন্দিরে একদল পাণ্ডা তাঁকে ঘিরে ধরল পূজো দেওয়ার জন্য, দানধ্যান করার জন্য। বিদ্যাসাগর বললেন, ‘আমি কাশি দর্শন করতে আসিনি, পিতৃদর্শন করতে এসেছি।’ পাণ্ডারা জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি কাশির বিশ্বেশ্বরকে মানেন না? বিদ্যাসাগর বললেন, ‘আপনাদের কাশি মানি না। আপনাদের বিশ্বেশ্বর মানি না’। ‘তাহলে কী মানেন?’ রাগান্বিত হয়ে পাণ্ডারা জিজ্ঞাসা করল। বিদ্যাসাগর বললেন, ‘মাকে মানি, বাবাকে মানি। আমার কাছে আমার বাবা বিশ্বেশ্বর, আমার মা অন্নপূর্ণা’। বাস্তবিক বিদ্যাসাগর ভগবান মানতেন না, ঈশ্বর মানতেন না। পূজো আচার বিশ্বাস করতেন না। বাবা-মাকে গভীর শ্রদ্ধা করলেও তাঁদের যুক্তিহীন কথা কোনোদিন মানেন নি। মা বাবা ঠাকুমা দীক্ষা নিতে পীড়াপীড়ি করেছেন, কিন্তু তিনি নেননি। যুক্তি দিয়ে সত্য হিসাবে যা বুঝেছেন জীবনে তাই করেছেন। কোন কিছুর পরোয়া করেননি।

ধর্ম নিয়ে কিছু মানুষের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, ‘ধর্ম যে কী, মানুষের বর্তমান অবস্থায় তা জানার উপায় নেই; এবং জানার দরকার নেই। ধর্মের তত্ত্ব কী এ নিয়ে তর্কাতর্কি বোধহয় কোনকালেই মীমাংসা হবে না। এই তর্ক চিরকাল চলবে।’

শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, এক পাদ্রী একদিন তাদের ঈশ্বর তত্ত্ব বোঝাতে এল। বিদ্যাসাগর পাদ্রীকে বললেন, ‘ওদের অল্প বয়স, এখন ওদের ওসব দরকার নেই, আমার দরকার আছে, আমার কাছে আসুন’। পাদ্রী এলে বিদ্যাসাগর একটার পর একটা প্রশ্ন করতে লাগলেন। পাদ্রী তখন ক্ষেপে গিয়ে বললেন, ‘বিদ্যাসাগরের নরকেও স্থান হবে না’।

জনৈক দুষ্ট লোক এক গরিব বিধবার সর্বস্ব চুরি করে নিয়ে গেছে এবং তার ওপর অত্যাচার করেছে। এই ঘটনা বন্ধুদের বলতে গিয়ে খুব ব্যথার সঙ্গে বিদ্যাসাগর বলেছেন, ‘এই জগতের মালিককে যদি একবার পাই, তাহলে একবার দেখি। এই জগতের মালিক থাকলে কি এত অত্যাচার সহ্য করে?’ বিদ্যাসাগর খুব অভিমান করে ঈশ্বর প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘ঈশ্বরকে ডাকবার কী দরকার? চেঙ্গিস খাঁ যখন লুটপাট আরম্ভ করলে, অনেক লোককে বন্দী করলে, ক্রমে ক্রমে এক লক্ষ বন্দী জমে গেল। তখন সেনাপতি এসে বলল, মহাশয় এদের খাওয়াবে কে? সঙ্গে এদের রাখলে বিপদ। কী করা যায়? ছেড়ে দিলেও বিপদ। তখন চেঙ্গিস খাঁ বললেন, তাহলে আর কী করা যায়, ওদের সব বধ কর। তাই কচাকচ করে কাটবার হুকুম হয়ে গেল। এই হত্যাকাণ্ড তো ঈশ্বর দেখলেন। কই, একটু নিবারণ তো করলেন না। তা তিনি থাকেন থাকুন, আমার দরকার বোধ হচ্ছে না। আমার তো কোন উপকার হল না।’

একবার স্যার জন লরেন্স নামে একখানা স্টিমার ডুবে প্রায় সাত-আটশো মানুষ মারা যাওয়ার খবর শুনে বিদ্যাসাগর খুবই কষ্ট পেয়েছিলেন। বললেন, ‘দুনিয়ার মালিক কি আমাদের চেয়েও কঠোর? আমি যা পারি না, কেমন করে পরম করুণাময় হয়ে তিনি তা পারলেন, কেমন করে তিনি একসঙ্গে ডুবিয়ে মারতে পারলেন সাত-আটশো মানুষকে? এই কি দুনিয়ার মালিকের কাজ? এসব দেখলে এই দুনিয়ার কেউ মালিক আছেন বলে মনে হয় না।’ তাই বিদ্যাসাগর সর্বস্ব দিয়ে অসহায় দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন, অসুখে মহামারীতে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন, গরীব আদিবাসীদের সবদিক থেকে সাহায্য করেছেন, কিন্তু পুজোর ধুমধামে কখনো খরচ করেন নি বা মন্দিরে যাননি। কিন্তু কেন করেন নি? এর জবাবে বিদ্যাসাগর বলেছেন, ‘চোখের সামনে মানুষ অনাহারে মরবে, ব্যাধি, জরা, মহামারীতে উজাড় হয়ে যাবে, আর দেশের মানুষ চোখ বুজে ভগবান ভগবান করবে – এমন ভগবত প্রেম আমার নেই, আমার ভগবান আছে মাটির পৃথিবীতে। স্বর্গ চাইনা, মোক্ষ চাইনা, বারে বারে যেন ফিরে আসি এই মর্ত্য বাংলায়।’

এই বিদ্যাসাগরকে আমরা ক’জন চিনতে পেরেছি? দয়ার সাগর, করুণার সাগর, সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারকের বাইরে ধুতি চাদর পরা মানুষটির যে যথার্থ ধর্ম-নিস্পৃহ ও বিজ্ঞানমনস্ক মননকে আমরা কতজন বুঝতে পেরেছি?

এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক প্রমথনাথ বিশী লিখেছিলেন, ‘আমার তো মনে হয় প্রকাশ্যে বেদান্ত-দর্শন ভ্রান্ত ঘোষণা করা দুঃসাহসী বিদ্যাসাগরের দুঃসাহসিক কাজ, তুলনায় বিধবাবিবাহ সমর্থন বা বহুবিবাহ প্রতিকূলতা নিতান্ত ছেলেখেলা, এই এক উক্তির দ্বারা তিনি ভারতের বহু যুগের সঞ্চিত সংস্কার ও অহমন্যতার মূলে আঘাত করিয়াছেন।

শিশুদের নৈতিক শিক্ষাদানে পার্থিব মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

আগেই উল্লেখিত হয়েছে শিশুদের জন্য বিদ্যাসাগর বেশ কয়েকটি বই লিখেছিলেন। তারমধ্যে বর্ণপরিচয় ১ ও ২ উল্লেখযোগ্য। তাঁর মৃত্যুর এত বছর পরেও শিশুপাঠ্য হিসাবে বইগুলির উপযোগিতা আজও প্রশ্নাতীত। পার্থিব মানবতাবাদী ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি ছাত্রদের নৈতিক শিক্ষা দিয়েছিলেন। বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগে তিনি লিখেছেন, ‘সদা সত্য কথা বলিবে, যে সত্য কয়, সকলে তাহাকে ভালোবাসে। যে মিথ্যে কথা কয়, কেহ তাহাকে ভালোবাসে না, সকলেই তাহাকে ঘৃণা করে।’ তিনি বলেন নি মিথ্যা বলা পাপ, অধর্ম। দ্বিতীয় পাঠে লিখেছেন, ‘না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়, চুরি করা বড় দোষ। যে চুরি করে চোর বলিয়া তাহাকে সকলে ঘৃণা করে।’ বলেননি চুরি করা মহাপাপ, এতে নরকবাস হয়। ধর্মকে বাদ দিয়েও যে নীতিশিক্ষা দেওয়া যায়, সে যুগেই তিনি দেখিয়েছিলেন। ‘সীতার বনবাস’ শেষপর্বে রামায়ণে বর্ণিত সীতার পাতাল প্রবেশের মত অলৌকিক ঘটনার পরিবর্তে সীতার অপমানিত ও ব্যথিত চিত্তে স্বেচ্ছামৃত্যু গ্রহণের উল্লেখ করেছেন। ঐ যুগে অলৌকিকতার পরিবর্তে ছাত্রদের বাস্তব শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। এছাড়াও লিখেছিলেন কথামালা (১৮৫৬), ঈশপের নীতিকথা ভিত্তিক গল্পের অনুবাদ, আখ্যান মঞ্জরী (১৮৬৩) যার মধ্যে দিয়ে কিশোর ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীনতা, আত্মমর্যাদাবোধ, সততা নিষ্ঠা, অধ্যাবসায়, একাগ্রতা ও কর্মোদ্যোগ, পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সহযোগিতা, কর্তব্যবোধ, কৃতজ্ঞতাবোধ প্রভৃতি মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার প্রয়াস চালিয়েছেন। যেসময় ধার্মিক শিক্ষাই মূল্যবোধের একটিমাত্র উৎস বলে মনে করা হত, তিনি তার সম্পূর্ণ বিপরীতে গিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ও পাঠদানের মাধ্যমে তা সম্ভব করেছিলেন।

তিনি নিজে ব্রাহ্মণ সন্তান হওয়া সত্ত্বেও কোনও জাতপাত মানতেন না। শিশুপাঠ্যেও ছোটদের সেই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন। লিখেছেন, গোপাল অতি সুবোধ বালক, গোপাল বা রাখালের কোন পদবী দেননি, যার দ্বারা তাদের জাত চিহ্নিত হয়।

দ্বিশত জন্মবর্ষে বিদ্যাসাগর – সময়ের আহ্বান

এই নিবন্ধের ভূমিকার শেষাংশে বর্তমান ভারতের মনন ও বৌদ্ধিক জগতের যে করুণ চালচিত্রটি সংক্ষেপে বর্ণিত হযেছে সেটাই শেষ কথা নয়।

বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকার রামমোহন, বিদ্যাসাগর, জ্যোতিরাও ফুলের শিক্ষার বিরুদ্ধে গিয়ে সংস্কৃত শিক্ষার পুনর্জীবনের কথা শোনাচ্ছেন। আড়াই হাজার বছর পূর্বেকার শিক্ষা ব্যবস্থা (তক্ষশীলা, নালন্দা) কে ফিরিয়ে আনার কথা বলছেন। গণতন্ত্রের পীঠস্থান (!) সংসদের দাঁড়িয়ে শাসকদলের বিশিষ্ট সাংসদ তাঁর ভাষণে বহু ধাপ এগিয়ে দাবি করেছেন, সংস্কৃত ভাষায় নিয়মিত কথা বললে স্নায়ুতন্ত্র নাকি শক্তিশালী হয়। নিয়ন্ত্রণে থাকে ডায়াবেটিস ও কোলেস্টেরল। উচ্চশিক্ষার মাধ্যম, এমনকী উচ্চতর বিজ্ঞানচর্চার মাধ্যম ও কম্পিউটারের ভাষা হিসাবে সংস্কৃতের কথা বলা হচ্ছে। বিদ্যাসাগর অবশ্য এদের মত এত বড় ‘পণ্ডিত’ (!) ছিলেন না। প্রসঙ্গত মনে পড়ে যায়, ১৮২৩ সালে হিন্দু পণ্ডিতদের তত্ত্বাবধানে প্রচলিত সংস্কৃত শিক্ষাবিস্তারের জন্য ইংরেজ কর্তৃপক্ষ শিক্ষা বাজেটে বাড়তি অর্থের সংস্থান করার প্রতিবাদে রাজা রামমোহন রায় তাঁর ঐতিহাসিক চিঠিতে লর্ড আর্মহার্স্টকে লিখেছিলেন, ‘…সংস্কৃত ভাষা এত কঠিন যে একজন ছাত্রের তা শিখতে সারা জীবন লেগে যেতে পারে এবং এর দ্বারা কোন কার্যকরী জ্ঞান অর্জিত হয় না। … আমার মনে হয় প্রচলিত সংস্কৃত শিক্ষা ব্যবস্থার উৎসাহদানের মাধ্যমে এই দেশকে সুপরিকল্পিতভাবে অন্ধকারে রেখে দেওয়া হবে।’ পরিবর্তে তিনি উদার ও আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা (যাতে অঙ্কশাস্ত্র, প্রাকৃতিক দর্শন, রসায়ন, শরীরবিদ্যা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানের বিষয় আছে) প্রবর্তনের কথা বলেছিলেন। তাই নবজাগরণের পথিকৃৎ রামমোহনের শিক্ষানুসারে আমরা বলতে পারি, পুনরায় নতুন করে ষড়যন্ত্র হচ্ছে এই দেশকে কূপমণ্ডূকতা, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ও অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত করার জন্য।

বিদ্যাসাগর যেমন সেযুগে স্বল্প সংখ্যক মানুষকে নিয়ে কার্যত একক উদ্যোগে হিমালয় প্রমাণ প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে অসম যুদ্ধ করে বিধবা বিবাহ প্রচলন ও বহুবিবাহ রদের ইতিহাস রচনা করেছিলেন (বিধবা বিবাহের পক্ষে সই ছিল মাত্র ৯৮৭টি, বিপক্ষে ছিল ৩৬, ৭৬৩টি) সেই ইতিহাস থেকে প্রেরণা নিয়ে নতুন করে সমাজে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ ও সত্যকে প্রতিষ্ঠার লড়াই শুরু করা দরকার। আশার কথা এটাই, ইতিমধ্যে বহু প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী সহ শিক্ষাবিদ ও বিদ্বজ্জনেরা বিজ্ঞান ও ইতিহাসকে নস্যাৎ করার এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। আসুন দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছেড়ে আমরা সবাই এই মহান সংগ্রামে সামিল হই। মহান বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবর্ষে এটাই সময়ের আহ্বান।

(লেখক সর্বভারতীয় বিজ্ঞান সংগঠন ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটি-র অন্যতম সহসভাপতি)

[…] […]