চল ফিরে যাই স্কুলে

প্রশান্ত চন্দ্র, ১৯৭৭ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং

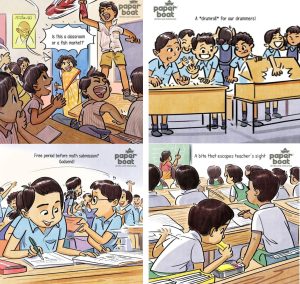

আমাদের সদা কর্মব্যাস্ত পেশাদারী জীবন থেকে অবসর গ্রহণের পর এখন মনে পড়ে যায় শৈশবের পুরনো দিনের সেইসব সুখ-দুঃখের মুহূর্তগুলো। দুঃখের থেকে সুখের মূহুর্তগুলোই ছিলো বেশি। তখন আমাদের হোয়াটসএপ ছিলো না, মোবাইল ছিলো না, ইন্টারনেট ছিলো না, কমপিউটার ছিলো না, এমনকি টেলিভিশনও পর্যন্ত ছিলো না। ছিলো না ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনও চিন্তা। ছিলো শুধু বন্ধুদের ডাকাডাকি, খেলার মাঠে দৌড়াদৌড়ি, স্কুলে ক্লাসের মাঝে হুড়োহুড়ি, মাস্টারমশাইদের শাসন ও ভালোবাসা, পাড়ায় প্রতিবেশীদের যে কোনও বিপদে আপদে এসে পাশে দাঁড়ানো। সবাই সবাইকে চিনতো, সবাই সকলের খোঁজখবর রাখতো।

আর ছিলো সারাবছর ধরে সকলে মিলে মিশে নানা উৎসব ও পুজোপার্বণ – দুর্গাপূজো, সরস্বতীপূজো, কালীপূজো, শিবপূজো, দোল, রথেরমেলা, রাসেরমেলা, চড়কেরমেলা – কিছু না কিছু লেগেই থাকতো। আজ মনে পড়ে প্রতি বছর ২৬শে জানুয়ারি সকালে স্কুলে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর স্কুল থেকে ফ্রিতে ওয়েলিংটন বা স্বপ্না সিনেমাহলে ‘নেতাজী সুভাষচন্দ্র’ বা ‘দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন’ সিনেমা দেখা, সরস্বতী পূজোর দিন লাইন দিয়ে স্কুলের হলঘরে শতরঞ্চিতে বসে ঠাণ্ডা শক্ত লুচি, আলুরদম ও বোঁদে খাওয়া, ১৫ই আগস্ট আর মহালয়ায় সারাদিন পাড়ার ফুটবল মাঠে ‘ওয়ান ডে ফুটবল কম্পিটিশন’ দেখা, দুর্গাপূজোর পর বিজয়া সম্মিলনীতে বাড়ির সামনের হাসপাতালের মাঠে সন্ধ্যাবেলায় কখন সাদা পর্দা টাঙ্গিয়ে একটা্ ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট পুরনো বাংলা সিনেমা দেখাবে, তার প্রতীক্ষা করা আর পাড়ায় সরস্বতী ঠাকুর বিসর্জনের পর রাত্রে ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখে মাঠে বসে শালপাতায় বালক ভোজনের গরম খিচুরি ও আলুরদম খাওয়া। আজ এই জীবনসায়াহ্নে এসে প্রায়ই মনে হয় ফিরে যাই কোনওরকম টেনশন-বিহীন অনাবিল আনন্দের সেই দিনগুলিতে।

আজকের লেখা আমার স্কুলজীবনের ফেলে আসা চিরসুন্দর সেই দিনগুলিকে নিয়ে। এই লেখায় থাকবে স্কুলজীবনের আমার কিছু চিরস্মরনীয় ঘটনা। আর এই লেখার মধ্য দিয়েই আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবো আমার স্কুলজীবনের কয়েকজন মাস্টারমশাইকে, যাঁরা আমাকে নিঃস্বার্থভাবে অপরিসীম সাহায্য করেছেন এবং পৌঁছে দিয়েছেন আমার কলেজ জীবনের প্রবেশদ্বার পর্যন্ত।

আমার একদম ছোটবেলায় নার্সারি স্কুল বলে কিছু ছিলো না। প্রায় সকলের মতই আমারও প্রথম শিক্ষা শুরু হয়েছিলো আমার বাবার কাছেই। বাবা তখন আন্দুল-মৌরী পোস্ট অফিসে চাকরি করতেন। অফিস থেকে ফিরে সন্ধ্যাবেলায় বাবা আমায় নিয়ে পড়াতে বসাতেন। বাবা, মা এবং পাড়াপ্রতিবেশীর কাছে শুনেছি যে ছোটবেলায় আমি নাকি খুব মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করতাম এবং খুব তাড়াতাড়ি দিনের পড়াশুনা শেষ করে উঠে পড়তাম। স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগেই আমি নাকি ছোটদের বই রিডিং, রাইটিং ও কিছু অঙ্কও করতে পারতাম। এগুলো অবশ্য সবই আমার শোনা কথা কারন আমার অত ছোটবেলার কথা কিছুই মনে নেই।

আমাদের ওখানে তখন কোনও ব্যাঙ্ক না থাকায় প্রত্যেককেই পোস্ট অফিসে যেতে হতো। সেই সূত্রে বাবাকে সকলেই চিনতেন। আমাদের বাড়ির থেকে তিন-চার মিনিট দূরে রথতলায় ছেলেদের একটা প্রাইমারি স্কুল ছিলো। এই স্কুলটিকে সবাই বাংলা স্কুল নামে চিনতো। আর ছেলেদের বড় হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলটা ছিল একটু দূরে, আমাদের বাড়ির থেকে প্রায় দশ মিনিট হাঁটাপথ। এই স্কুলটাকে সবাই মৌরী স্কুল বা ইংরাজি স্কুল বলতো, যদিও দুটো স্কুলই ছিল বাংলা মিডিয়ামের।

ছোট স্কুলের হেডমাস্টার মাণিক বাবু ছিলেন বাবার বন্ধু। এক শনিবার বাবার ছুটি ছিলো এবং আমাকে সঙ্গে নিয়ে স্কুলে গেছেন মাণিকবাবুর সঙ্গে কিছু কথা বলার জন্য। মাণিকবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে আমি বোধহয় ক্যালেন্ডার দেখে কিছু পড়েছিলাম। দেখে উনি বাবাকে জিজ্ঞাসা করেন আমাকে স্কুলে ভর্তি করেন নি কেন। বাবা বলেছিলেন আমার তখনও স্কুলে ভর্তির বয়স হয়নি। আর কয়েকমাস বাদেই পরের বছর সেশনের শুরুতে ভর্তি করিয়ে দেবেন এই স্কুলে। শুনে মানিকবাবু বলেছিলেন সামনের সোমবারই পাড়ার কারও সঙ্গে পাঠিয়ে দিতে, চার আনা পয়সা দিয়ে। উনি ভর্তি করে নেবেন। ওঁনার কথামতো সোমবার পাড়ার দিলুদার সঙ্গে গিয়ে আমি ভর্তি হলাম ক্লাস ওয়ানে। এভাবেই হলো আমার স্কুল জীবনের শুরু।

আমাদের এই স্কুল তখন ছিলো একতলা ছোট্ট একটা স্কুল। পাঁচ ছ’জন মাস্টারমশাই ছিলেন। কোন ক্লাসেই ছাত্র সংখ্যা চল্লিশের বেশি নয়। স্কুলের বাইরে সারাবছর দুটো রথ দাঁড়িয়ে থাকতো। তাই স্কুলের টিফিনের সময় আমাদের খেলা ছিলো দাঁড়িয়ে থাকা দুটো রথের ধারে, আর গ্রীষ্মকালে ছিলো স্কুলের পিছনের আমবাগানে গিয়ে ছোট কুশি আম কুড়নো।

সে সময় আমাদের ক্লাসে ফার্স্ট হতো রায়পাড়ার দেবপ্রতিম আর আমি হতাম সেকেন্ড। ক্লাস ফোরে ছিলো বৃত্তি পরীক্ষা। মাস্টারমশাইরা বলতেন বৃত্তি পরীক্ষায় ফার্স্ট ডিভিশন আমাদের পেতেই হবে। শেষ পর্যন্ত দেবপ্রতিম ও আমি ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করলাম এবং আরও অনেক ছেলেদের সঙ্গে গিয়ে ক্লাস ফাইভে ভর্তি হলাম মৌরী স্কুলে। ততদিনে এই স্কুলটা অবশ্য দোতলা হয়ে ক্লাস সিক্স পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিল এবং কিছু ছেলে এই স্কুলেই রয়ে গেল। পরে এই স্কুলটাই ক্লাস টেন পর্যন্ত হাইস্কুল হয়েছে এবং বিল্ডিংটাও তিনতলা হয়েছে। মাণিকবাবু এবং আমার ঐ প্রথম স্কুলের অন্য মাস্টারমশাইদের জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। ওঁরাই আমার জীবনের প্রাথমিক ভিত্তিপ্রস্তর গড়ে দিয়েছিলেন।

আমার প্রাইমারী স্কুল

আমার হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল

মৌরী স্কুল ছিলো ঐ অঞ্চলের সবথেকে বড় স্কুল। অনেক পুরনো স্কুল। সেই ব্রিটিশ আমলে ১৮৪১ সালে স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আন্দুলের মল্লিক বাড়ির জমিদাররা। তখন এই স্কুলের নাম ছিলো আন্দুল হায়ার সেকেন্ডারি (এইচসি) স্কুল। পরবর্তীকালে প্রায় একশো বছর পর ১৯৪১ সালে মৌরীর জমিদার কুণ্ডু চৌধুরীরা এই স্কুলটির সম্প্রসারন করেন এবং স্কুলের নাম রাখেন মহিয়াড়ি কুণ্ডু চৌধুরী ইন্সটিটিউশন। আশেপাশের বেশিরভাগ ছোট ছোট স্কুলের থেকে ছেলেরা এই স্কুলে ক্লাস ফাইভে এসে ভর্তি হতো।

এই স্কুলের চারদিক পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বড় ক্যাম্পাসের মধ্যে তখন ছিলো তিনটে স্কুল বিল্ডিং, তিনটে খেলার মাঠ, তিনটে পুকুর আর পিছন দিকে দারোয়ানদের থাকার জায়গা। প্রথম বিল্ডিং গুরুদাস হল ছিলো অডিটোরিয়াম, যেখানে স্কুলের সব অনুষ্ঠান, নাটক, সরস্বতীপুজা, এমনকি পাড়ার বারোয়ারী দুর্গাপুজাও সেখানে হতো। এই বিল্ডিং এর নীচের তলায় কাঠের পার্টিশন দিয়ে প্রাইমারি সেকশনের ক্লাস হতো আর দোতলায় ছিল কাঠের পার্টিশন দিয়ে করা ক্লাস ফাইভের পাঁচটি সেকশন (‘এ’ থেকে ‘ই’). এখন অবশ্য এই গুরুদাস হল স্কুলের থেকে আলাদা হয়ে গেছে এবং স্কুলটির প্রাথমিক সেকশনও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখন স্কুলটিতে ক্লাস ফাইভ থেকে ক্লাস টুয়েলভ পর্যন্ত পড়ানো হয়। মাঝের বিল্ডিংটা ছিল খুব উঁচু সিলিঙের একতলা একটা বনেদী ডিজাইনের বিল্ডিং। এটাই স্কুলের মেন বিল্ডিং। এখানে ছিল হেড মাস্টারমশাই এর অফিস, টিচার্স রুম, স্কুল অফিস, একটা ছোট লাইব্রেরি আর ক্লাস সিক্স ও সেভেনের চারটে সেকশনের আটটা ক্লাস রুম। আর শেষের তিনতলা বিল্ডিংটায় ছিল ক্লাস এইটের তিনটে সেকশন, ক্লাস নাইন, টেন ও ইলেভেনের সাইন্স, কমার্স ও আর্টস সেকশনের ক্লাস এবং ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও বায়োলজি ল্যাবরেটরি।

আমাদের বাড়ি থেকে নতুন স্কুল প্রায় দশ মিমিটের হাঁটাপথ। তখন স্কুলে আসার জন্য কোনও যানবাহন ছিল না। সবাই হেঁটেই স্কুলে আসত। একটা ছোট স্কুল থেকে এত বড় একটা স্কুলে এসে প্রথমে বেশ হকচকিয়েই গিয়েছিলাম। ক্লাস ফাইভের পাঁচটা সেকশনে প্রায় ২০০ ছাত্র। আর সকলেই অচেনা। আমি ছিলাম ‘ডি’ সেকশনে। খুব কম সময়েই অনেক নতুন নতুন বন্ধু হয়ে গেলো আর টিফিন পিরিয়ডেও পেয়ে গেলাম খেলার অনেকটাই জায়গা। আস্তে আস্তে আমার একটা নতুন রুটিন তৈরি হলো। সকালে ছটায় উঠে পড়তে বসা এবং অপেক্ষা করা, যে বাবা কতক্ষণে ভাত খেতে বসবেন। কারণ, বাবা খেয়ে অফিসের জন্য রওনা হলেই আমি বই তুলে দিয়ে সোজা যাবো বাড়ির উল্টো দিকে হাসপাতালের মাঠে। আবার সাড়ে’ নটায় বাড়ি ফিরেই গামছা নিয়ে হাসপাতালের পুকুরে। চান করে বাড়ি ফিরে কোনও রকমে ভাত খেয়ে বই নিয়ে সোজা দৌড় লাগাবো স্কুলের দিকে যাতে সাড়ে দশটার আগেই স্কুলে পৌঁছে জাতীয় সঙ্গীতের লাইনে দাঁড়াতে পারি।

সেই সময় আমাদের স্কুলের কোনও নির্দিষ্ট ইউনিফর্ম ছিলো না। টিফিন নিয়ে যাওয়ারও রেওয়াজ ছিলো না বা টিফিনের সময় স্কুলের বাইরেও যেতে পারতাম না। তাই আমাদের টিফিন পিরিয়ডটা ছিলো শুধুই খেলার জন্য। জলতেষ্টা পেলে স্কুলের মধ্যেই ছিলো টিউবওয়েল। সাড়ে তিনটে বাজলে স্কুল ছুটি। বাড়ি এসে কোনোরকমে একটু কিছু খেয়ে নিয়ে আবার দৌড় দিতাম হাসপাতালের পাশের ফুটবল মাঠে। ওদিকে মায়ের কড়া নির্দেশ মনে আছে, সন্ধ্যা হওয়ার আগেই বাড়ি ফিরতে হবে। এরপর বাড়ি ফিরে হাত মুখ ধুয়ে পড়তে বসা। কিছুক্ষণ পর বাবা বাড়ি ফেরার পর আমাকে পড়াতে বসবেন। আবার বাবার কাছে তাড়াতাড়ি পড়াশুনা শেষ করে কিছুক্ষণ খেলা, রাতের খাওয়ার আগে পর্যন্ত। এই ছিল আমার তখনকার রোজকার রুটিন।

ক্লাস ফাইভের পরীক্ষায় ক্লাসে আমার র্যাঙ্ক হলো ১৩। আর সিক্সের পরীক্ষায় ৬। আমার ওপর কোনও চাপ নেই। পড়াশুনায় মোটামুটি ভালই ছিলাম, তাই বাড়িতেও কেউ কিছু বলতো না। আর ক্লাসে ফার্স্ট, সেকন্ড হতেই হবে বলে কোনওদিন কেউ চাপও দেয়নি। আমাদের ক্লাসে আমাদের মধ্যে বা ছাত্রদের বাবা মায়ের মধ্যেও এ ব্যাপারে কোনও দিন কোনও প্রতিযোগিতা ছিল না। এই পর্যন্ত বাবা সন্ধ্যাবেলায় আমাদের তিন ভাইবোনকে পড়াতেন। বাবা পাটিগণিত খুব ভাল জানতেন। কিন্তু, ক্লাস সেভেনে একটা সমস্যা হয়ে গেলো। বাবা বদলি হয়ে গেলেন লিলুয়া পোস্ট অফিসে। তখন প্রতিদিন বাবার বাড়ি ফিরতে রাত হতে লাগলো। বাড়ি ফিরে আমাদের পড়াবার জন্য আর সময় দিতে পারতেন না। তখন আমাদের স্কুলের বাংলা স্যার ঝণ্টু বাবুর কোচিংএ গিয়ে ভর্তি হলাম। সেসময় প্রতি বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা টিচার রাখার চল ছিলো না। একজন মাষ্টার মশায়ই সব বিষয় পড়াতেন। একসঙ্গে প্রায় পনেরো কুড়ি জন ছেলে একটা ঘরে মাদুরের ওপর গোল হয়ে বসে কোচিং ক্লাস হতো। ঝণ্টু স্যার ভালই পড়াতেন, দু’বছর আমি ওঁনার কাছে পড়েছিলাম।

একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটলো ক্লাস সেভেনে। আমাদের ক্লাসে চারটে সেকশন। প্রথমদিকের ভালো ছেলেরা সবাই ‘এ’ সেকশনে। আমিও ‘এ’ সেকশনে। গ্রীষ্মের ছুটির পর হঠাৎ একদিন ক্লাসে যে স্যারই আসেন, এসেই প্রশংসা করেন ‘ডি’ সেকশনে সদ্য নতুন আসা একটি ছেলের নামে। প্রথমে বাংলা স্যার এসে বললেন, ‘ডি’ সেকশনে একটা খুব ভাল ছেলে এসেছে। পড়াশুনায় খুবই ভাল আর মুক্তোর মতন হাতের লেখা। এরপর অঙ্ক স্যার এসে বললেন, ‘ডি’ সেকশনে একটা ছেলে এসেছে, সে অঙ্ক খুব ভাল জানে, এবং সে আমাদের ক্লাসের অনেকের থেকেই ভাল। পরে সায়েন্স স্যার, ইংরাজি স্যার সবাই এসে একই কথা বললেন। আমাদের খুব কৌতুহল হলো ছেলেটিকে দেখার। টিফিনের সময় কয়েকজন গেলাম ছেলেটির সঙ্গে আলাপ করতে। দেখলাম, আমাদের মতই শান্ত স্বভাবের ছেলে। নাম শিবপ্রসাদ (শিবু)। ওর বাড়ি অনেকটা দূরে। ওকে রোজ প্রায় তিন কিমি হেঁটে আসতে হয়। পরে অবশ্য সাইকেলেই আসত। ও আসার কিছুদিন পর হাফ ইয়ারলি পরীক্ষা হলো এবং দেখা গেল যে প্রত্যেকটা বিষয়েই ও আমাদের সবার থেকে বেশি নম্বর পেয়েছে। তাতে অবশ্য আমাদের কোনও হেলদোল ছিল না। কিন্তু, চাপে পরে গেলো আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয় দেবব্রত ভাণ্ডারী। ক্লাস সেভেনের ফাইনাল পরীক্ষায় ক্লাসে ফার্স্ট হলো শিবু এবং তার পর থেকে স্কুলের পরীক্ষায় ও আর কোনও দিন সেকেন্ড হয়নি। স্কুলের স্যারেরা এবং ক্লাসের আমরা সকলেই জানতাম যে প্রশ্নাতীত ভাবে শিবু আমাদের মধ্যে পড়াশুনায় সব থেকে ভালো ছেলে।

আমি ব্যাস্ত থাকতাম স্কুল, কোচিং ক্লাস, স্কুলের পর খেলার মাঠে ফুটবল বা ক্রিকেট নিয়ে। রেডিওতে সেই সময়ের তিনটে প্রোগ্রাম আমার খুব পছন্দের ছিল। শনিবার স্কুলের হাফছুটির পর দৌড়তে দৌড়তে এসে রেডিও খুলতাম ‘গীতিকা’ শোনার জন্য। কখনও বাদ দিতাম না রবিবারের দুপুরের ‘অনুরোধের আসর’ আর রাত্রের বাংলা সিনেমার গানের আসর। আর শুনতাম ফুটবল খেলার ধারা বিবরণী – অজয় বসু, পুস্পেন সরকার ও কমল ভট্টাচার্যের কণ্ঠে। পাঠ্য পুস্তকের বাইরে অন্য কোনও কিছু পড়ার সুযোগ ছিল না। বাড়িতে একটা আনন্দবাজার আসতো। সকালে কাগজটা খুলে খেলার পাতায় নজর রাখতাম ‘মোহনবাগান ৩ – এরিয়ান ০’ বা ‘মোহনবাগান ৪ – বি এন আর ০’ খবরে।

আমার বড় জ্যাঠামশাই থাকতেন শিবপুরে। আমরা প্রতি মাসে এক বা দুটো রবিবার সকালে চলে যেতাম ওনার বাড়ি আর ফিরতাম সন্ধ্যাবেলায়। অনেক রবিবার ওনারাও আসতেন আমাদের বাড়ি। যেদিন আমরা ওনাদের বাড়ি যেতাম, আমি সোজা চলে যেতাম বড়দার ঘরে যেখানে পুরনো সব শুকতারা রাখা থাকতো। সব একে একে নামিয়ে সারাদিন ব্যাস্ত থাকতাম‘ বাঁটুল দি গ্রেট’, ‘হাঁদা-ভোঁদা’ আর ‘নণ্টে-ফণ্টে’ দের নিয়ে। আর মাঝে মাঝে আমার থেকে তিন বছরের বড় মেজদার সঙ্গে চলে যেতাম মেজদার স্কুল বিবেকানন্দ ইন্সটিটিউশনে ঘুরতে কিংবা আমার ছোটবেলার ফুটবলের হিরোদের মধ্যে শিবপুরে থাকা দুজন – – অশোক চ্যাটার্জি ও প্রনব গাঙ্গুলির বাড়ি দেখতে। আবার কখনও বিকালে চলে যেতাম বড় জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে কিছুদূরেই ওঁনার বন্ধুর জমিতে ফুলকপি, আলু বা বেগুনের চাষ দেখতে।

তখন স্কুলের ছুটিতে বছরে দুবার আমরা যেতাম বর্ধমান জেলায় আমাদের দেশের বাড়িতে আর মামার বাড়িতে। দেশের বাড়িতে আমার মেজ জ্যাঠামশাইয়ের ছেলে, আমার থেকে দুবছরের বড় রবিদার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতাম জমির আল ধরে ধান, পাট, আলু, সরষে বা আখের ক্ষেতে, বা আমবাগানে, দুপুরে গ্রামের পুকুরে সাঁতার আর বিকালে গ্রামের ফুটবল মাঠে। মামার বাড়িতে আমার অবসরের সঙ্গী ছিল মাসীর স্কুলের প্রাইজ পাওয়া ছোটদের বাংলা গল্পের বইগুলো। আর বিকালে পাড়ার আরও দুজন ছেলে বিলু আর ধিরুর সঙ্গে কাটোয়া স্কুলের মাঠে গিয়ে ফুটবল খেলা। এক রকম আনন্দেই সারা বছরের সময়টা কেটে যেত। এছাড়াও ছিলো নানারকম পুজা পার্বণ ও মেলা।

ক্লাস এইটে শিবু রোল নং ১ হয়ে ‘এ’ সেকশনে চলে এলো। আমার রোল নং ৬। আমি তখনো ঝণ্টু স্যারের কোচিং ক্লাসে পড়ি। এই কোচিং ক্লাসে ১ থেকে ১০ রোল নম্বরের আর কোনও ছেলে পড়ত না। অঙ্ক এবং বিজ্ঞান – শুধু এই দুটো বিষয়ই আমার পছন্দের ছিলো। ইংরাজি এবং বাংলাও খুব একটা অপছন্দের ছিলো না, কেবলমাত্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ছাড়া। কিন্তু আমার খুব খারাপ লাগতো ইতিহাস, ভূগোল, হিন্দি, সংস্কৃত, ড্রইং – এইসব বিষয়গুলো। বাড়িতে বাবা মা চাইতেন ক্লাস নাইন থেকে আমি যেন সায়েন্স নিয়ে পড়ি। আর আমি অঙ্ক, আর বিজ্ঞানে ভালো ছিলাম বলে পড়াশুনার ব্যাপারে খুব একটা বকাবকি করতেন না।

একদিন ঝণ্টু স্যার কোচিং ক্লাসে সকলকে একটা অঙ্ক করতে দিয়ে বাইরে চলে গেলেন আধঘণ্টার জন্য আর বলে গেলেন যে এই অঙ্ক যে করতে পারবে, সে ক্লাসে প্রথম হওয়ার ক্ষমতা রাখে। উনি ফিরে আসার পর যখন দেখলেন যে আমার অঙ্কটা ঠিক হয়েছে, আমাকে উনি বললেন – তুই চেষ্টা করলে কিন্তু ক্লাসে ফার্স্ট হতে পারবি। সেই প্রথম কোন একজন মাষ্টারমশাই এইরকম একটা কথা আমাকে বলেছিলেন। ওনার সেই কথাটা আজও আমার মনে গেঁথে আছে। তবে যাই হোক, আমার কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে সেদিন কোনও মাথাব্যাথাই ছিল না। আমি দিব্যি বেশ আছি আমার নিজের রুটিন জীবন নিয়ে। আর তাছাড়া জানি শিবুকে ডিঙ্গিয়ে যাওয়া কখনও সম্ভব নয়। ও আমাদের সকলের থেকে অনেক ভাল ছেলে – এটাও আমরা সবাই ততদিনে বুঝে গেছি।

ক্লাস এইটের হাফ ইয়ারলি পরীক্ষা হয়ে গেছে। এবার প্রত্যেক স্যার তাঁদের খাতা দেখে নিয়ে ক্লাসে খাতা নিয়ে আসবেন এবং প্রত্যেক ছাত্রকে দেবেন নিজের ভুলভ্রান্তি দেখে নেওয়ার জন্য। ক্লাসের শেষে আবার সব খাতা ফেরত নিয়ে নেবেন। তখন আমাদের অঙ্ক পড়াতেন বেচুবাবু, খুব বয়স্ক একজন ছোটখাটো চেহারার মানুষ। খুব ভালো অঙ্ক শেখাতেন। তৃতীয় পিরিয়ডে উনি এলেন অঙ্কের খাতা নিয়ে এবং প্রথমেই বললেন, এবার কিন্তু রোল নং ১ অঙ্কে হায়েস্ট নম্বর পায়নি। অন্য আরেকজন পেয়েছে। রোলনং ১ থেকে উনি খাতা দেওয়া শুরু করলেন এবং আমার খাতা দেওয়ার সময় বললেন রোল নং ৬ ক্লাসে হায়েস্ট নম্বর পেয়েছে – ৯৪।

সেদিনের আমার সেই আনন্দ লিখে বোঝাতে পারবো না। সেই প্রথম আমি স্কুলে কোনও বিষয়ে হায়েস্ট নম্বর পেলাম। পরের পিরিয়ডে এবং টিফিনের সময় আমাদের ক্লাসের এবং অন্য সেকশনের অনেকেই আমাকে এসে অভিনন্দন জানালো। আমি তখন যেন আনন্দের স্বর্গে পৌঁছে গেছি। টিফিনের পরের পিরিয়ডে শতপতিবাবু এলেন ভুগোলের খাতা নিয়ে। আমি দেখলাম ৫০ নম্বরের মধ্যে পেয়েছি ১১। পাশ মার্ক্স ১৫। খাতাটায় তন্যতন্য করে খুঁজেও কোনও যোগফলের ভুল পেলাম না। দেখলাম অনেক কষ্টে পরোটার মত করে একটা আফ্রিকার ম্যাপ এঁকে কিছু জায়গা, হ্রদ এবং নদী মার্ক করেছিলাম। উনি ওটাতে ১৫তে শূন্য দিয়েছেন। এরকম আরও বাকি প্রশ্নের উত্তরে উনি শূন্য থেকে তিনের মধ্যেই সব নম্বর দিয়েছেন। আমি স্বর্গ থেকে নেমে এলাম সোজা পাতালে।

এখন আমার সমস্যা হয়ে গেলো যে এবার বাড়িতে গিয়ে মাকে আমি কি বলবো? স্কুলের ছুটির পর অনেক ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরে এসে মাকে অঙ্কের নম্বরটা বললাম। আর ভূগোলের খাতা দেখানোর ব্যাপারটাই চেপে গেলাম। মা অঙ্কের খবরটা শুনেই খুব আনন্দ পেলেন। বাবাও সন্ধ্যাবেলা অফিস থেকে ফিরে খবরটা শুনে খুব খুশি হলেন। বেচুবাবু বাবাকে চিনতেন। পরের দিন সকালে বাজারে দুজনের দেখা হতেই বেচুবাবুও আমার প্রশংসা করায় বাবা আরও খুশি হলেন।

পরের দিন স্কুল থেকে ফিরে দেখলাম মায়ের মুখ গম্ভীর। প্রশ্ন করলেন, তুই ভূগোলে ফেল করেছিস? আমি তো আকাশ থেকে পরলাম। কি করে জানলো? হ্যাঁ, মানে। ফেল করেছিস তো বাড়িতে বলিসনি কেন? কিছুক্ষণ খুব বকুনি খেলাম, কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারলাম না যে মা জানলো কি করে। বাবা সন্ধ্যাবেলায় অফিস থেকে ফেরার পর আবার এক প্রস্থ বকুনি। যাই হোক, বললেন যে এখন থেকে ভূগোলটা ভাল করে পড়তে, আর ফাইনাল পরীক্ষায় যেন ফেল না করি। পরে জেনেছিলাম যে আমার ক্লাসের এক বন্ধুর বোন যে আমার বোনের সঙ্গে পড়ত, সেই আমার বোনকে ভূগোলের ব্যাপারটা বলে দিয়েছিল।

ক্লাস এইটের ফাইনাল পরীক্ষায় আমি ক্লাসে চতুর্থ হলাম। শিবু প্রথম, তুলসী দ্বিতীয় আর ঊষার তৃতীয়। ভূগোলে ২৪ পেয়ে পাশ করে মনে হলো ক্লাস নাইনে যদি একটিবার সাইন্স পেয়ে যাই, তাহলে এই ইতিহাস, ভূগোল থেকে এজীবনের মতো মুক্তি। কিন্তু ওদিকে শুনলাম এবার নাকি কি একটা অ্যাপটিটিউড টেস্ট হবে আর সেই টেস্টের রেজাল্টের ওপর নির্ভর করবে কে কোন দিকে যাবে – সাইন্স, কমার্স বা আর্টস। কিন্তু এই টেস্ট যে কিরকম হবে, কিরকম সব প্রশ্ন থাকবে, সে বিষয়ে কোনও স্যারই কিছু বললেন না।

টেস্টের দিন দেখলাম সব অবজেক্টিভ প্রশ্ন। এর আগে পর্যন্ত আমাদের কোনোদিন কোনও পরীক্ষায় অবজেক্টিভ প্রশ্ন থাকতো না। এখানে দেখলাম কিছু কিছু নাম্বারের সিরিজ, আর কিছু কিছু প্রশ্নে কি সব ছবি আঁকা রয়েছে। কোনও লাঠি সোজা দাঁড়িয়ে, কোনটা একটু হেলানো, কোনটা বেশি হেলানো, আবার কোনটা শুয়ে পড়েছে। কিছুই না বুঝে আন্দাজে আন্দাজে সব দাগ দিয়ে গেলাম। কয়েকদিন পর যখন রেজাল্ট বেরোল, সাইন্সের লিস্টে আমার নামটা দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। বাবার ইচ্ছা ছিল আমি ডাক্তারি পড়ি। তাই ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথেমে্টিক্স ও বায়োলজি নিয়ে ক্লাস নাইনে ভর্তি হলাম। ক্লাসের প্রায় সকলেই এই কম্বিনেশন নিয়ে ভর্তি হলো, শুধু ঊষার ও আরও পাঁচ জন বায়োলজি না নিয়ে মেকানিক্স নিলো।

ক্লাস নাইন থেকে আর শুধু একটা কোচিং ক্লাস দিয়ে হবে না। তাই আমি বাংলা ও ইংরাজির জন্য ভর্তি হলাম আমাদের স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার প্রাণগোপালবাবুর কোচিং ক্লাসে। আর সাইন্স সাবজেক্টের জন্য ভর্তি হলাম প্রশান্তবাবুর (আমাদের স্কুলের কেমিস্ট্রির মাষ্টারমশাই) কোচিং ক্লাসে। প্রাণগোপালবাবু জোর দিতেন শুধু গ্রামারের ওপর। ওনার বক্তব্য ছিল যে যা কিছু লিখবি, সহজ ভাষায় লিখবি, কিন্তু সঠিক লিখবি। ভোকাবুলারির ওপর উনি কখনও জোর দিতেন না। প্রশান্তবাবুও আমাকে খুব ভালবাসতেন। কোচিং ক্লাসের অন্য ছাত্ররা বাড়ি চলে যাওয়ার পরেও উনি অনেকক্ষণ আমাকে একলা বসিয়ে রেখে নানান রকমের অঙ্ক প্রাকটিস করাতেন। ওনার কাছে পড়ার সময়ই আমার অঙ্কের জটিলতা বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা, সমাধান করার পটুতা এবং অঙ্কের প্রতি ভালবাসা অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল। এর জন্য ওঁনার কাছে আজও আমি চিরঋণী, চিরকৃতঞ্জ।

ক্লাস নাইনে একটা বড় সমস্যা দেখা দিল। এমনিতেই বায়োলজি পড়তে আমার ভাল লাগত না আর ঐ শক্ত চোয়াল ভাঙ্গা নামগুলোও আমি কিছুতেই মনে রাখতে পারতাম না। একবার বৃষ্টিতে ভিজে ফুটবল খেলার পরের দিন থেকে জ্বরে পড়লাম। বাড়িতে কারও কোনও অসুখ হলেই বাবা ডেকে আনতেন আমাদের বাড়ির উলটো দিকের হাসপাতালের বড় ডাক্তার (MBBS) লোকনাথবাবুকে। আর উনি এসেই প্রথমে সব খাওয়া বন্ধ করে দিয়ে বার্লির জল, ডাবের জল, মিছরির জল আর সাবু পথ্য লিখে দিয়ে চলে যেতেন এবং তার সঙ্গে আলোপ্যাথি কিছু ক্যাপসুল ও ট্যাবলেট। আর ঐ সব খেয়ে শরীর আরও কাহিল হয়ে পড়ত। প্রায় সাতদিন পর জ্বর সারতে একদিন স্কুলে গেলাম, কিন্তু পরদিন থেকে আবার জ্বর। এইভাবে চলল প্রায় দু’মাস। আমার স্কুল এবং কোচিং ক্লাস যাওয়া প্রায় বন্ধ। এতই দুর্বল হয়ে গিয়েছি যে বিছানা থেকে উঠতেই পারি না। তখন একদিন বাবা বিরক্ত হয়ে প্রায় দু ’কিলোমিটার দূর থেকে অন্য একজন MBBS ডাক্তার বিনয়বাবুকে ডেকে আনলেন। উনি এসে প্রথমেই বললেন সমস্ত রকমের খাবার দিতে এবং উনি ওষুধ দিলেন টাইফয়েড এবং বিকলাই এর। এক সপ্তাহের মধ্যেই আমি সুস্থ হয়ে স্কুলে যেতে শুরু করলাম, কিন্তু ক্লাস তখন অনেক এগিয়ে গেছে। অন্য বিষয়গুলোকে আয়ত্ত্বে আনতে পারলেও বায়োলজি চলে গেলো আমার নাগালের বাইরে। হাফ ইয়ারলি ও ফাইনাল পরীক্ষায় আমার প্রাপ্ত নম্বর ১০০-র মধ্যে যথাক্রমে ৩৭ ও ৪১। যদিও সব মিলিয়ে ফাইনাল পরীক্ষায় ক্লাসে আমার স্থান রইলো চতুর্থ (অপরিবর্তিত)।

রেজাল্ট দেখে প্রশান্তবাবু খুব বকাবকি করলেন। উনি বললেন যে আমার ফিজিক্স ও ম্যাথেমে্টিক্স বেশ ভালো। শুধু বায়োলজির জন্যই আমার রেজাল্ট খারাপ হচ্ছে আর বায়োলজির এই নম্বর নিয়ে আমি কোনোদিনই ডাক্তারিতে সুযোগ পাবো না। বরং বায়োলজির জায়গায় মেকানিক্স নিলে ফিজিক্স ও আরও ভালো হবে। অগত্যা ক্লাস টেনে বায়োলজি ছেড়ে মেকানিক্স নিলাম। বাবার ছেলেকে ডাক্তার তৈরি করার স্বপ্নের সেখানেই হলো সলিল সমাধি। বাবা বললেন পরে ফিজিক্স বা ম্যাথেমে্টিক্স অনার্স নিয়ে বি এস সি করলেই হবে। মেকানিক্স নিয়ে দেখলাম ক্লাস নাইনে Dynamics এর সিলেবাস শেষ। ক্লাস টেনে Statics পড়ানো হবে। ক্লাস ইলেভেনে আবার দুটোরই advanced portion পড়ানো হবে। তার মানে আমাকে এক বছরে Statics and Dynamics দুটোই শেষ করতে হবে, কারণ হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার সিলেবাস ক্লাস নাইন থেকে ক্লাস ইলেভেন পর্যন্ত।

দেখলাম, প্রশান্তবাবু মেকানিক্স ঠিক মতন পড়াতে পারেন না। সুতরাং একমাত্র উপায় ক্লাসে যারা মেকানিক্স পড়ান, অর্থাৎ নাগবাবু, সলিলবাবু বা সমীরবাবু। ওঁনারা ক্লাসে ম্যাথেমে্টিক্সও পড়ান। কিন্তু এখন Statics পড়ানোতেই ব্যাস্ত। অগত্যা ত্রাতা হলো আমার ক্লাসের বন্ধু ঊষার। ও আমাকে ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে Dynamics পড়াতে লাগলো এবং ওরই পূর্ণ সহায়তায় এইভাবেই আমি ক্লাস টেনে একসঙ্গে Statics and Dynamics দুটোই শেষ করলাম। ঊষারের এই সাহায়্য আমার চিরদিন মনে থাকবে, কারণ ও না থাকলে আমার হয়ত মেকানিক্স শেখাটাই অসম্পূর্ণ রয়ে যেত।

ক্লাস টেনে পড়ার প্রায় শেষের দিকের সময়ে একটা দুর্ঘটনা ঘটলো। সমীরবাবু আমাদের স্কুলে ম্যাথেমে্টিক্স ও মেকানিক্স পড়াতেন। উনি ছিলেন প্রশান্তবাবুর ছোট ভাই। তখনও বিয়ে করেননি এবং প্রশান্তবাবুর সঙ্গে একই বাড়িতে থাকতেন। আমরা যে ঘরে কোচিং ক্লাস করতাম, তার পাশের ঘরেই সমীরবাবুও কোচিং ক্লাস করাতেন। একদিন শুনলাম, সমীরবাবুর টিবি হয়েছে এবং উনি ভীষণ অসুস্থ। বাড়িতেই ওনার চিকিৎসা চলছিলো। এই খবর শুনে, যেহেতু ছোটবেলায় আমি খুব রোগা ছিলাম, তাই আমার বাবা চিন্তিত হয়ে পরলেন, আমার ঐ বাড়িতে কোচিং ক্লাস করতে যাওয়া নিয়ে। ধীরে ধীরে সমীরবাবুর স্বাস্থ্য আরও খারাপ হতে লাগলো এবং ওঁনার বাগদত্তা মেয়েটির সারা দিনরাত ওঁনার পাশে থেকে সমীরবাবুর সেবা করা স্বত্তেও দুর্ভাগ্যবশত সমীরবাবুকে আর বাঁচানোই গেল না। এরপর প্রশান্তবাবুরও টিবি হলো। উনিও অনেকদিন অসুস্থ ছিলেন। আর আমাদের সকলের ঐ বাড়িতে কোচিং ক্লাস যাওয়াও চিরতরে বন্ধ হয়ে গেলো।

ঐ একই সময়েই আরও একটা দুর্ঘটনা ঘটলো। তখন শিবুর বাবা অনেকদিন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে। শিবু ক্লাস টেনের ফাইনাল পরীক্ষায় বসতেই পারলো না। কিন্তু শিবু যেহেতু খুব ভাল ছেলে ছিলো, স্কুল থেকে ওকে পরীক্ষা ছাড়াই ক্লাস ইলেভেনে প্রমোশন দিয়ে দিলো। ক্লাস টেনের ফাইনাল পরীক্ষায় শিবু না থাকায় প্রথম হলো তুলসী আর আমি হলাম দ্বিতীয়।

ক্লাস ইলেভেনে আমি এসে ভর্তি হলাম আমাদের স্কুলের ফিজিক্স টিচার তপন বাবুর কোচিং ক্লাসে। শিবু ও তুলসী দুজনেই ওখানে পড়ত। আমাদের স্কুলের আরও কয়েক জন ছাড়াও ওখানে পেয়ে গেলাম আমাদের পাশের নিউ আন্দুল স্কুলের ফার্স্টবয় দ্বিজদাসকে। চারজন নিজের পছন্দমতন ছাত্র পেয়ে তপনবাবুও পড়ানোয় অনেক উৎসাহ নিতেন এবং খুবই ভাল করে পড়াতেন। আমাদের চারজনের মধ্যে পড়াশুনায় সবথেকে ভাল ছিল শিবু আর দ্বিজ। ক্লাস ইলেভেনের স্কুলের ক্লাস শেষে টেস্ট পরীক্ষায় শিবু যথারীতি প্রথম স্থানেই রইলো। আর আমার দ্বিতীয় স্থানও অপরিবর্তিত রইলো। তুলসী নেমে গেলো তৃতীয় স্থানে। এর মধ্যে শিবু, তুলসী ও দ্বিজ তিনজনেই প্ল্যান করল মেডিকেল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং জয়েন্ট দেবে।

তপনবাবু আমাকে বললেন ইঞ্জিনিয়ারিং জয়েন্ট দেবার জন্য। ওদিকে বাবার বক্তব্য ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে হলে হোস্টেলে যেতে হবে। সেটা হবে না। বরং ফিজিক্স বা ম্যাথেমে্টিক্স নিয়ে বিএসসি অনার্স পড়তে। আসলে আমাদের বাড়িতে বাবা চাকরি করতেন পোস্ট অফিসে, বড় জ্যাঠামশাই টেলিগ্রাফ অফিসে আর মেজ জ্যাঠামশাই দেশের বাড়িতে চাষবাসের দেখাশুনা করতেন। মামার ছিল কাটোয়ায় ব্যাবসা। আমাদের আত্মীয়স্বজন বা জানাশুনার মধ্যে কেউ কখনও ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েনি। তাই ইঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধে আমাদের কারোর কোনও সম্যক ধারনাই ছিল না। তপনবাবু সব শুনে আমাদের বাড়িতে এসে বাবার সঙ্গে দেখা করলেন এবং বাবাকে বোঝালেন, আমি যাতে ইঞ্জিনিয়ারিং জয়েন্ট পরীক্ষায় বসি। বাবা রাজি হলেন, কিন্তু শর্ত দিলেন যে শুধু বাড়ির কাছে শিবপুর বি ই কলেজ ছাড়া অন্য কোথাও অ্যাপ্লাই করা যাবে না।

তপনবাবুর পাড়ার বন্ধু তাপসদা (কয়াল) বি ই কলেজে এক্সামিনেশন ডিপার্টমেন্টে চাকরি করতেন (এবং এখনও করেন)। তাপসদাকে দিয়ে ফর্ম আনিয়ে, আমাকে সামনে বসিয়ে ফর্ম ভর্তি করিয়ে তাপসদাকে দিয়েই ফর্ম জমা করালেন। তপনবাবুর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ, কারণ, তপনবাবু ঐ সময় নিজে উদ্যোগী না হলে এজীবনে আমার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াই আর হতো না।

টেস্ট পরীক্ষার পর স্কুল শেষ। এখন শুধু কোচিং ক্লাস আর এ বি টি এর টেস্ট পেপার কিনে কলকাতার সমস্ত ভালো স্কুলের (যেমন হিন্দু স্কুল, হেয়ার স্কুল, স্কটিশচার্চ কলেজিয়েট স্কুল, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন ইত্যাদি) টেস্টপেপার সল্ভ করা। আর কোথাও আটকে গেলে, কোচিং ক্লাসে স্যারের সাহায়্য নেওয়া। কিন্তু সমস্যা হলো মেকানিক্স নিয়ে। তপনবাবু মেকানিক্স নিয়ে অতটা সড়গড় ছিলেন না। স্কুলে নাগবাবু আর সলিলবাবু মেকানিক্স পড়াতেন। কিন্তু দুজনের কেউই কাছাকাছি থাকতেন না। দূর থেকে আসতেন। সলিলবাবুর সাথে স্কুলে গিয়ে দেখা করলাম। উনি সাহায়্য করতে রাজি হলেন। যে অঙ্কে আটকে যেতাম, একটা কাগজে লিখে স্কুলে ওঁনাকে দিয়ে আসতাম এবং পরের দিন উনি আমাকে সল্যুশন দিয়ে দিতেন এবং বুঝিয়েও দিতেন। সলিলবাবুর কাছেও আমি আজীবন ঋণী, কারণ সেই সময় উনি সাহায়্য না করলে আমি মেকানিক্সে ভাল করতেই পারতাম না।

হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার দিন এগিয়ে এল। আমাদের স্কুল ঐ অঞ্চলের সব থেকে বড় স্কুল। সেকারণে আশে পাশের সমস্ত ছেলেদের স্কুলের হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার সিট পড়ত আমাদের স্কুলেই। অন্য পরীক্ষা গুলো তাড়াতাড়ি হয়ে গেলেও মেকানিক্স পরীক্ষা হলো প্রায় দুই সপ্তাহ পরে। আর তার দুদিন পরেই ছিল শিবপুরের জয়েন্ট পরীক্ষা। এই পরীক্ষার জন্য আলাদা করে নিজেকে তৈরি করার কোনও ব্যাবস্থাই আমার জানা ছিল না। জয়েন্ট পরীক্ষায় ইংরাজি ও কেমিস্ট্রি মোটামুটি ভালোই করলাম। অঙ্ক কয়েকটা করলাম। কিন্তু, ফিজিক্সের প্রশ্নের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না। ভুলভাল যেটুকু পারলাম, সেইটুকু করেই খাতা জমা দিলাম।

জয়েন্টের রেজাল্ট বেরবার পর দেখা গেল, শিবু পেয়েছে আর জি কর আর তুলসী ন্যাশনাল মেডিকেলে। আমি ও দ্বিজ শিবপুরে। আমাদের ক্লাসের গোবিন্দ পরের বছর শিবপুরে ভর্তি হয়েছিল। ঊষার ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং এ পেলো। তার মধ্যে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোল। আমাদের স্কুলের পাঁচ জন আর পাশের আন্দুল স্কুলের দ্বিজ পেলাম ফার্স্ট ডিভিশন। আমাদের স্কুলে আমি প্রথম, শিবু দ্বিতীয় ও তুলসী তৃতীয়। এছাড়াও ছিল গোবিন্দ আর শুভাশিস। এই প্রথম শিবুকে দেখলাম কোনও পরীক্ষায় দ্বিতীয় হতে। এই পরীক্ষায় প্রথম না হতে পারলেও, আমি আজও বিশ্বাস করি, শিবুই ছিল আমাদের ক্লাসের সব থেকে ভালো ছেলে এবং ক্লাসের সত্যিকারের ফার্স্টবয়।

সব রেজাল্ট বেরোবার পর বেশ কিছুদিন কেটে গেলো, কিন্তু শুনলাম শিবপুরে ক্লাস শুরু হতে এখনও দেরি হবে। এরই মধ্যে পরীক্ষার পর কাটোয়ায় মামার বাড়িতে দুমাস কাটিয়ে এসেছি। মামার বাড়িতে দুপুরে মামা, মামীমা ও মাসীদের সঙ্গে লুডো খেলা ও টোয়েণ্টি-নাইন খেলা আর বিকালে পাড়ার ছেলদের সঙ্গে গিয়ে কাটোয়া স্কুলের মাঠে ফুটবল খেলেই এই দু’মাস কেটে গেছে। এখন ফিরে এসে আমাদের পাড়ায় বিকালে ফুটবল ছাড়া সারাদিন আর কিছুই করার নেই।

একদিন বাড়ির উলটো দিকের হাসপাতালের বড় ডাক্তার লোকনাথবাবুর ছেলে বুড়ো’দা বলল তোদের বি ই কলেজে নিশ্চয়ই ক্যালকুলাস করতে হবে। তুই এখন ক্যালকুলাসটা শিখতে পারিস। বুড়োদা এম এস সি। আমাকে বলল তুই অরুনের কাছ থেকে ক্যালকুলাস বইটা নিয়ে নে আর আমার কাছে দুপুরে আসিস একঘণ্টার জন্য। আমি তোকে ক্যালকুলাস শিখিয়ে দেবো।

আমি আমাদের বাড়িওয়ালার ছেলে অরুন কাকার থেকে ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস বইটা চেয়ে নিয়ে পরের দিন দুপুরে হাজির হলাম হাসপাতাল কোয়ার্টারের ছাদে বুড়োদার কাছে। বুড়োদা বললো প্রথম দিকের চ্যাপ্টার লিমিট, কনটিনিউটি এগুলো পরে করবি। এখন একদম ডিফারেন্সিয়েসন থেকে শুরু কর। প্রত্যেকদিন বুড়োদা একটা চ্যাপ্টারের দুটো অঙ্ক দেখিয়ে দেয় আর আমি পরের দিন পুরো এক্সারসাইজ সল্ভ করি। কোথাও আটকালে বুড়োদা দেখিয়ে দেয়। এই করে আমি একদিন ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস বইটাই শেষ করে দিলাম। তখনও কলেজ থেকে ক্লাস শুরুর ডাক আসেনি। তখন আবার বুড়োদার উপদেশে শুরু করলাম ইণ্টিগ্রাল ক্যালকুলাস। এই করে কলেজে ক্লাস শুরুর আগেই বুড়োদা আমার ফার্স্ট ইয়ারের ক্যালকুলাসের সিলেবাস শেষ করিয়ে দিলো। বুড়োদার এই অযাচিত ও নিঃস্বার্থ অবদান যে আমার জীবনের চলার পথে এগিয়ে যেতে কতটা সাহায়্য করেছে, সেটা আমি বুঝেছিলাম কলেজে আসার পর।

অবশেষে হলো সব প্রতীক্ষার অবসান। এসে গেলো সেই শুভদিন ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৭২ যেদিন আমরা সকলে বি ই কলেজে পদার্পণ করলাম।

আজ মাস্টারমশাই দিবসে স্মরণ করি আমার ছোটবেলার সেইসব মাস্টারমশাইদের যাঁরা নিঃস্বার্থভাবে আমার জীবনের ভিত তৈরি করে দিয়েছিলেন। এঁনাদের মধ্যে আমার ক্লাসের বন্ধু ঊষার ও প্রতিবেশী বুড়োদা ছাড়াও আছেন আমার প্রাইমারী স্কুলের প্রধান মাস্টারমশাই মাণিকবাবু, এবং আমার হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের মাস্টারমশাইরা যেমন ঝণ্টুবাবু, বেচুবাবু, প্রশান্তবাবু, প্রাণগোপালবাবু, তপনবাবু, সলিলবাবু, নাগবাবু আর আমাদের বাংলা ও ইংরাজি মাস্টারমশাই ভাস্করবাবু ও রঞ্জনবাবু। আর সর্বোপরি আমার বাবা ও মা।

মানিকবাবু বাবাকে বলে আমাকে সেই প্রথম স্কুলে ভর্তি করিয়ে নিলেন। তপনবাবু বাবাকে রাজি করালেন আমি যাতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে পারি। আর মনে পড়ে ঝন্টুবাবুর সেই কথাটা “…… তুই চেষ্টা করলে কিন্তু ক্লাসে ফার্স্ট হতে পারবি।“

যাঁরা যাঁরা আমার জীবনের ভিত গড়ে দিয়েছেন, তাঁদের সকলকেই আজ জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।।

আগেও পড়েছি,আবার পড়লাম। লেখার হাত চমৎকার। আরও কিছু মণিমুক্ত বের হোক প্রশান্তর হাত দিয়ে।

লেখাটা এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললাম। কিছু টুকরো কাহিনী প্রশান্তর অন্য লেখায় পড়েছি, তবে ষাটের দশকের স্কুল জীবনের এমন স্মৃতি রোমন্থন বারবার পড়তে ভাল লাগে। ঝর্ণা কলমে ঝর্ণার মত বর্ণনা! গ্রাম, মফস্বল, শহর নির্বিশেষে আমাদের সবার ছাত্রজীবনের স্মৃতি উস্কে দেয়! এক কথায়, চমৎকার!

@chandan..

তোর কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি ..

প্রশান্তর এ লেখা তো আগেই পড়া ছিলো… দুবার পড়তে আপত্তি নেই। চমৎকার।

খুব ভালো লাগলো প্রশান্ত,

এইধরনের লেখাতেও যে তোর হাত আছে জানতাম না

খুব সুন্দর লিখেছেন প্রশান্ত দা।

আমারও স্কুলের অনেক স্মৃতি মনে পড়ে গেলো