বড় মহারাজ – স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন নরেন্দ্রপুর

ঋত্বিক দত্ত, ১৯৭৩ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং

মনিষীরা শিক্ষার বিভিন্ন রকমের সংজ্ঞা দিয়ে গেছেন। তার মধ্যে একটি আমার খুবই প্রিয়। “শিক্ষা এমন একটা গুণ যা সমস্ত পড়াশুনা করা বিদ্যে ভুলে যাবার পরেও মনের মধ্যে বেঁচে থাকে।“

আজ এইরকমই একজন শিক্ষকের কথা বলবো, আমার সামান্য কিছু পূণ্যের ফলেই হয়তো সেই মহান গুরুদেবের ক্ষণিক সান্ন্যিধ্যে আসতে পেরেছিলাম, যিনি আমার অন্তরে চিরস্থায়ী হয়ে আছেন। অথচ তাঁর কাছে আমি কোনদিন কোনরকম পড়াশুনোই করিনি। এখন অসীম দেবের কথায় শিক্ষক প্রণাম সংখ্যায় লিখতে গিয়ে তাঁর কথাই প্রথম মনে হলো।

১৯৬১ সালের একদম শেষের দিকে কোনো এক রবিবার সকালবেলা আমি আর আমার দাদা, মানে আমরা ক্লাস ফাইভ আর সিক্সের দুই ভাই, বাবার হাত ধরে বারাসাত থেকে নরেন্দ্রপুরের গিয়েছিলাম। প্রায় দু ঘণ্টায় দু’বার বাস চেঞ্জ করে নরেন্দ্রপুর স্কুল ক্যাম্পাসের মেইন গেটে পৌঁছেছিলাম। এবার আবার স্কুলের ভেতর মেইন গেট থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার ভেতরে আঁকাবাঁকা রাস্তায় জঙ্গল, পুকুর, সবজি ক্ষেত সব পার করে হেঁটে হেঁটে আমরা যখন আমাদের গন্তব্য স্থানে, কর্মীভবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছলাম, তখন আমরা বেশ ক্লান্ত। দেখি সেখানের আশ্রমিক পরিমণ্ডলে সারি সারি গায়ে গায়ে লাগানো সন্ন্যাসীদের একতলা সব ঘর। তার সবথেকে প্রথম ঘরটায় আমরা ঢুকেই দেখি একজন লম্বা বড়সড় চেহারার একজন সন্ন্যাসী বসেআছেন; আমাদের দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসছেন। দরজা হাট করে খোলা তাই উনি আমাদের ঢোকার অনেকটা আগে থেকেই দেখতে পাচ্ছিলেন। সেখানে প্রবেশের অনুমতির কোনো বালাই নেই। আমরা ঢুকেই সোজা গিয়ে দুজনেইু ওনার পায়ে হাত দিয়ে প্রনাম করলাম। বাবা কথা বলতে শুরু করলেন কিন্তু আমাদের সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। আমরা তখন নিজেদের কৌতূহলে সারা ঘরে কখনো বই এর আলমারি, কখনো খাটের তলা, কখনো জানলার ধার দিয়ে বাইরের দৃশ্য এইসব ঘুরে ঘুরে দেখছি। মাঝে মাঝে যখনই ওনার দিকে চোখ যাচ্ছে বুঝতে পারছি উনিও আমাদের দিকে মুচকি হেসে নজর রাখছেন। খুব অল্প সময়েই বাবার কথা শেষ হয়ে গেলো। আমরাও আবার প্রনাম করে বেরিয়ে এলাম, উনিও হাসিমুখে বসে বসেই আমাদের বিদায় জানালেন। সেই শুরু হলো আমাদের অজান্তে জীবনের এক নতুন অধ্যায়; স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মহারাজজী’কে কেন্দ্র করে। আমরা বলতাম বড় মহারাজ। ১৯৬২ সালের নতুন বছরে জানুয়ারি মাস থেকে শুরু হল আমাদের নরেন্দ্রপুরের জীবন – আমার তখন ক্লাস সিক্স, বয়েস দশ বছর।

মধ্য কলকাতায় পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে স্বাধীনতা উত্তর দেশভাগের কঠিন সময়ে বড় মহারাজের এই নরেন্দ্রপুরের আঁতুড় ঘর তৈরির ইতিহাস এক সম্পূর্ণ অন্য কাহিনী। আমরা মুখে মুখে সেই সব কঠিন দিনের গল্প, বড় দাদাদের কাছে শুনেছিলাম। বড় মহারাজ আমাদের কখনো কোনো ক্লাস নেননি, কিন্তু যারা আমাদের ক্লাস নিতেন মানে অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান এইসব পড়াতেন তারা প্রায় সবাই খুবই সাধারন ঘরের মধাবী ছাত্র। ওনার হাত ধরেই সকলে উঠে এসেছিলেন। নিজের হাতে করে তৈরি করা সেই পাথুরিয়াঘাটা’র দিন থেকে।

১৯৬২ সালে তাঁদের অনেকেই তখনও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তাঁরা আমাদের মতনই আমাদের পাশের ঘরে থাকতেন, আমাদের সাথেই খাওয়াদাওয়া করতেন। ওখান থেকেই কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতেন। আমাদের সাথেই ফুটবল খেলতেন। তারা অনেকেই বড় মহারাজকে কানাই’দা বলে ডাকতেন। আর আমরা এনাদের সবাইকেই দাদা সম্বোধনে ডাকতাম। “স্যার” শব্দটা আমরা গল্পে সাহিত্যে অনন্তবার পড়েছি, কিন্তু সারা স্কুলজীবনে অলিখিত আইন মেনে কোনোদিনই ব্যাবহার করিনি। তাই কলেজে গিয়ে স্যার শব্দটা বলতে প্রথমে খানিক অসুবিধেই হয়েছিলো, কিন্তু পরে সবই অভ্যেস হয়ে যায়। এনাদের কাছেই আমাদের বড় মহারাজের আগের সব গল্প শোনা। তখন থেকেই আমাদের মধ্যে ওনার সম্বন্ধে একটা হিরো হিরো ভাব তৈরি হয়েছিল। আজ ভাবলে অবাক লাগে কি ভাবে একজন মানুষ তাঁর নিজের জীবনকালে একদল কৃতি ছাত্রদের শিক্ষাদান করে, সংঘটিত করে, তারপর নরেন্দ্রপুরে এত বড় একটি আশ্রমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মান করেন। আবার তাঁদের হাত দিয়েই শ‘য়ে শ‘য়ে নতুন ছাত্র তৈরি করে দেশে বিদেশে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

মনে হতো বড় মহারাজ আমাদের থেকে অনেক দুরত্বের মানুষ, তবুও উনার সাথে প্রায়ই নানাভাবে যোগাযোগ হতো। আমাদের স্কুলে ক্লাসের পড়াশুনোর বাইরের সকল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উনি সর্বক্ষণ, মানে প্রথম থেকে শেষ অবধি উপস্থিত থাকতেন। এই সুত্রেই ওনার সাথে আমার গান, আবৃত্তি, ডিবেট, নাটক, জিমন্যাস্টিক ইত্যাদি সব কিছুতেই অবাধে অংশ নেবার জন্য আস্তে আস্তে একটা মুখোমুখি পরিচয় তৈরি হয়ে গিয়েছিলো। ওনার ব্যাক্তিগত উৎসাহে আমরা তখনকার স্কুলের ছাত্ররা কি কি পেয়েছিলাম সে কথা লিখে শেষ করা যাবে না। কিছু উদাহরণ দিয়ে বলার চেষ্টা করবো। শুধু মনে রাখতে হবে সময়টা ১৯৬২-৬৮ সাল। সবে ১৫ বছর দেশ স্বাধীন হয়েছে। ভারত চীন যুদ্ধ (১৯৬২), ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ (১৯৬৫) এই সময়ে হয়েছিল। আর সরকারে বিধান রায়ের শেষের আমল থেকে প্রফুল্ল সেনের মুখ্যমন্ত্রিত্বের শেষের দিক।

সেইসময়ের পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত সাহিত্যিক যেমন বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), প্রবোধ কুমার সান্যাল, প্রমথনাথ বিশি, গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বোস, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম নায়ক বিপ্লবী অনন্ত সিংহ এরকম আরো অনেক গুণীজনকে বড় মহারাজ আমাদের স্কুলে নিয়ে এসেছিলেন যাতে এনাদের সাথে আমরা শুধুই কল্পজগতে নয় চর্মচক্ষেও পরিচিত হতে পারি। আর সব থেকে বড় কথা আমরা এনাদের খুব কাছ থেকে পাশে বসে কথা শোনার সুযোগ পেতাম। বড় মহারাজও সেটাই চাইতেন। এ ছাড়াও খেলাধুলোর জগতে এশিয়াশ্রী দুলাল দত্ত, বিশ্বশ্রী মনোতোষ রায়, যোগাসনের বিষ্টু ঘোষ ……… কাকে ছেড়ে কার কথা বলবো? কলকাতার মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল, ইস্টার্ন রেল, বি এন আর ক্লাব আমাদের স্কুলের মাঠে ফুটবল খেলতে এসেছিল। সেই সুত্রে চুণী গোস্বামি, বলরাম, পিকে ব্যানারজি, রাম বাহাদুর, অরুণ ঘোষ, সনৎ শেঠ, থঙ্গরাজ, প্রদ্যুত বর্মণ, অসীম মৌলিক, মঙ্গল পুরকায়স্থ এনাদের খেলা আমরা সেই বয়েসেই শুধু সামনে থেকেই যে দেখেছি তাই নয়; খেলার পর সন্ধ্যের কিছুটা সময়ও তাঁদের সাথে কাটিয়েছি। এসবের ওপরেও খেলাধুলার জগতে আমাদের বড় পাওনা ছিল ইস্টবেঙ্গল দলের তখনকার নামী প্রশিক্ষক শ্রী সুশীল ঘোষ’কে স্কুলের কোচ হিসেবে পাওয়া। ময়দানে উনাকে সকলেই মাস্টারমশাই নামে চিনতো। উনি আমাদের স্কুল টিমের কোচ নিযুক্ত হলেন। আমাদের স্কুলে তখন অনেক প্রতিভা। কিন্তু বড় মহারাজের কড়া নির্দেশ ছিলো স্কুলের ছাত্র থাকাকালীন বাইরের ক্লাবে খেলা যাবেনা। তাই আমাদের স্কুলের অনেকেই পরে কলকাতার ফার্স্ট ডিভিশনে খেলেছে; ওই সুশীলদা’র হাত ধরেই। সবই বড়মহারাজের কৃপায়। মোহনবাগানের প্রাক্তন বিখ্যাত খেলোয়াড় বলাই চ্যাটারজি প্রতি রবিবার আমাদের খেলার মাঠের বাইরে এসে বসতেন। আর আমরা তার কাছে ব্রিটিশ আমলের খালি পায়ে খেলার সব গল্প শুনতাম। তিনি তখন মোহনবাগানের অন্যতম রিক্রুটার, গ্রামে গঞ্জে ঘুরে প্রতিভা খুঁজে বেড়ান। বড় মহারাজের আমন্ত্রনেই তাঁর এখানে আসা। এখানে এটাও বলে রাখি যে স্কুলের মতনই খেলার সময় চারটে থেকে ছ’টা আমাদের ঘরে বসে থাকার নিয়ম ছিলনা। খেলি বা না খেলি ওই সময় মাঠে থাকতেই হবে। যারা শারীরিক ভাবে অপটু ছিল তারাও কিছু না হলেও মাঠে লাইনের ধারে দাড়িয়ে থাকতো। আর কোন টিচারকে আসতে দেখলেই মাঠের ভেতর ঢুকে খেলার ভান করতো। খেলাধুলোটাকে বড় মহারাজ চরিত্র বিকাশের জন্য এতটাই গুরুত্ব দিতেন।

এবার অন্য কিছু বলি। কলকাতার ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে সিনেমা’র রীল নিয়ে এসে আমাদের দেখানো হতো। শুধু যে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের শিক্ষামূলক বা দেশাত্মবোধক বাংলা সিনেমা নয়, ইংরেজি কার্টুন ফিল্ম, বা খেলার জগতের ফুটবলার পেলে, ডিডি, ভাভা, গ্যারিঞ্চা, পুসকাস দের খেলাও আমরা দেখার সুযোগ পেয়েছি। মনে রাখতে হবে তখনও আমাদের এখানে টেলিভিশন আসেনি, কলকাতার সিনেমা হলেও কমার্শিয়াল ব্রেকের সময় স্পোর্টস ক্লিপিং দেখানো হতো না, কিন্তু আমরা দেখেছি। এর পরেও, ওনার ব্যাক্তিগত যোগাযোগের সুত্র ধরে ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ডের টিচাররাও মাঝে মাঝেই আমাদের পড়াতে আসতেন। তখন আমরা কিছুটা আন্তর্জাতিকতার স্বাদ পেতাম। এদের মধ্যে একজন সাহেবকে মনে আছে যিনি সন্ন্যাসী হয়ে আমাদের মাঝেই থেকে গিয়েছিলেন। এমনি ভাবেই বড় মহারাজের প্রভাবে দীক্ষিত ওই শিক্ষক দাদাদের অনেকেই ১৯৬৮ সালে আমার স্কুল ছাড়ার পরে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। পরে অনেকে স্কুলের হেডমাস্টার বা কলেজের প্রিন্সিপালও হয়েছিলেন। প্রাক্তনীদের কাছ থেকে যতোটুকু জানি নরেন্দ্রপুরের বড় মহারাজের সেই পরম্পরা তৈরি করার ট্র্যাডিশন আজও সমান ভাবেই চলছে।

ক্লাস সিক্স এর জন্য নরেন্দ্রপুরের দরজা খোলা প্রথম হয়েছিল ১৯৬১ সালে আর আমি ভর্তি হয়েছিলাম ১৯৬২ সালে। সুতরাং বড় মহারাজের সকল মসাময়িক কর্মকাণ্ডের প্রথম সাক্ষী ছিলাম আমরাই। আমাদের নিয়ম করে গ্রামে গ্রামে ক্যাম্প হতো। কোথাও তাঁবু খাটিয়ে আবার কোথাও কোনো স্কুল বিল্ডিং এ ছুটির সময়। সারা দিনের খাওয়া দাওয়া আর সন্ধ্যেবেলার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বাইরে আমাদের দুই ধরণের টাস্ক দেওয়া হতো। প্রথমটা হলো কোনো কিছু কন্সট্রাকটিভ বা শ্রমমূলক, যেমন ক্ষেতের মাটি কোদাল দিয়ে কেটে তুলে মাথায় করে তুলে এনে কাছে রাস্তার ওপর ফেলে গ্রামের এবড়ো খেবড়ো রাস্তাকে মোটামুটি সাইকেল বা গরুর গাড়ি যাবার উপযুক্ত করা ইত্যাদি। আর দ্বিতীয়টা শিক্ষামুলক যেমন আমরা সবাই ক্লাস সিক্স সেভেন এইটের ছাত্ররা ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে নিজস্ব নোটবই নিয়ে আশেপাশের গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে যেতাম। প্রশ্নগুলো আমাদের আগেই বলা থাকতো, যেমন কার বাড়িতে কত জন মানুষ (পুরুষ মহিলা ও শিশু), কতজন চাষের কাজে বাইরে যায়, কত গরু মুরগি আছে, খাবার জল কোথা থেকে আসে (টিয়ুবওয়েল না পুকুর) এই ধরনের। দিনের শেষে এসে এগুলি জমা দিতে হতো এবং, তার মূল্যায়নও হতো। এসবই ছিল গ্রামীন জীবনের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবার প্রথম ধাপ। সবই তাঁর মস্তিস্ক প্রসুত।

এবার অন্য দিকে আসি। তখন স্কুলটা সবে গড়ে উঠছে, অল্পবিস্তর নামও ছড়িয়ে পড়েছে। আর সেই সুত্রে কলকাতার স্বচ্ছল পরিবারের ছেলেরাও ভর্তি হতে আসছে। ফলে কলকাতার অনেক নামী ঘরের ছেলেরাও তখন ওখানে ছাত্র। অন্যদিকে অনেকেই ছিলো যারা আর্থিকভাবে সম্পূর্ণই আশ্রমের ওপর নির্ভরশীল। সেই ব্যাবধান ঘুচিয়ে ফেলার জন্য যে কাজগুলো ওই ১৯৬২ সালের প্রথম কয়েক মাসেই করা হলো, তার মধ্যে প্রথমেই ছিলো জুতো। বাটা কোম্পানির লোকেরা একদিন এসে সবার মাপ নিয়ে চলে গেলো, আর কয়েক দিন পরেই এলো আমাদের সবার জন্য বাটা’র কালো নটিবয় জুতো। একই রকম ভাবে দরজি দিয়ে মাপ নিয়ে স্কুলের ইউনিফরম হাফপ্যান্ট-জামাও এলো সবার জন্য। এর পরে এলো সবার জন্য একই রকম বিছানার চাদর, মশারি, উপাসনার পোশাক সাদা ধুতি আর উড়নি। ব্যাস সব তফাত ঘুচে গেল। তবুও যেটুকু রয়ে গিয়েছিলো, সপ্তাহান্তে কারুর বাবা মা গাড়ি হাঁকিয়ে এসে নিজের ছেলের মুখে ভালো কিছু খাবার নিয়ে আসতেন, যেদিকে অনেকেরই লোলুপ দৃষ্টি থাকতো; যাদের বাড়ি থেকে আসার কেউ নেই। তবে কোন কিছু স্টক করার মত খাবার দেওয়া সম্পূর্ণ বারণ ছিল। এরপরে নতুন করে অন্য এক সমস্যা শুরু হয়ে গেলো। সকলের জামাকাপড় একরকম। তাই কাপড় কেচে শুকোতে দেবার পর কে যে কার প্যান্ট বা জামা পরে চলে যাচ্ছে সে বোঝার উপায়ই ছিলো না। আমরা শুধু ছুটিতে বাড়ি যাবার সময় নিজের তিন সেট গুছিয়ে নিয়ে যেতাম। কিন্তু ওটা আসলে আমার নিজেরই কি না; সেই প্রশ্ন কেউ কখনো জিজ্ঞেস করেনি।

বড় মহারাজের আরেক কর্মকাণ্ডের মধ্যে ছিল “লোকশিক্ষা পরিষদ” নামে একটা নতুন বিভাগ তৈরি করা। এনাদের কাজ ছিল প্রত্যন্ত বাংলায় স্কুল বানিয়ে সেখানের পুরুষ ও মহিলাদের হাতেকলমে রোজগারি কাজের শিক্ষা দেওয়া। এছাড়া ছিলো ব্লাইন্ড বয়েজ একাদেমি, যেখানে ব্রাইল পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হতো। শুরুতে তাঁরা আমাদের সাথে থাকলেও পরে তাদের আলাদা ভবন তৈরি হয়। সঙ্গীতের সমস্ত বিভাগেই তাঁরা খুব পারদর্শী ছিলেন। দৃষ্টিহীন স্বপন গুপ্ত’র নাম অনেকেই হয়তো শুনে থাকবে। উনি দেবব্রত বিস্বাসের ছাত্র ছিলেন। উনি আমার সমসাময়িক এক দাদা।

আমাদের স্কুলের পাশেই নতুন একটা লাইব্রেরী বিল্ডিং তৈরি হল। তখনকার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী মহম্মদ করিম চাগলা মশাই এসে উদ্বোধন করলেন। আর আমাদের কল্পনার জগৎটাও খুলে গেলো। বাংলার সমস্ত প্রতিষ্ঠিত লেখকদের কবিতা গল্প উপন্যাস নাটক আমাদের হাতের মুঠোয় এসে গেল। গ্রীষ্ম বর্ষা শীত যে কোনো সময়েই বড় মহারাজ যখন কর্মীভবনের শেষ প্রান্ত থেকে হেঁটে এসে আমাদের স্কুল আর হোস্টেলের সামনে দিয়ে যেতেন তখন হ্যামলিনের বাঁশিওলার মত যে যেখানে আছি সকলে পিল পিল করে বেরিয়ে এসে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রনাম করতাম। উনি দাঁড়িয়ে পড়ে হেঁসে তাকাতেন। ব্যাস ওইটুকুই আমাদের প্রাপ্তির অপরিসীম আনন্দ। গোটা রাস্তায় এরকম অনেকবার তাঁকে দাঁড়িয়ে পড়তে হতো। সব ছেলেদের আবদার সামলাতে।

এবার আবার আমাদের মূল বিষয়ে ফিরে আসি। ওনার চোখের সামনেই দেখতে দেখতে আমরা ক্লাস সিক্স থেকে ক্লাস ইলেভেনে উঠে গেলাম। আমরা আর ক্লাস সিক্সের শৈশবের বাচ্চা ছেলে নই। তবু আমরা তখনো ওনাকে একটু দূর থেকেই সমীহ করি। একসময় নিয়ম মেনে আমরাও হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষা শেষ করে স্কুল ছেড়ে এলাম। আমাদের ক্লাসের সবাই যে যার মতো ভিন্নদিকে ছড়িয়ে গেলো। আমার গিয়ে আশ্রয় হলো বি ই কলেজের ডাউনিং হলে। খুলে গেল নতুন জগত। তারপর টালমাটাল ছ’টা বছর কাটিয়ে (রাজনৈতিক অস্থিরতায় একবছর আমরা পিছিয়ে পড়েছিলাম) আবার কর্মজীবন শুরু হল ১৯৭৪ সালে। প্রথমে কাশ্মীর, তারপর দিল্লী মিলিয়ে দু’বছর দেশে কাজ করে ১৯৭৬ সালে চলে গেলাম দুবাইতে। প্রবাসে আবার স্কুলের কথা সব মনে পড়ে গেলো। এরপর ১৯৮০ সালে বিয়ে হল, নিয়ম করে বাবাও হলাম। এই বাবা হবার পরেই যেন এক নতুন জ্ঞানচক্ষুর উন্মোচন হলো। নিজের ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে সেই প্রথম অনুভব করলাম আমার নিজের জীবনে ওই সকল শিক্ষকদের অবদান। কি ভাবে তাঁরা সমস্ত ভালবাসা স্নেহ দিয়ে কৈশোরের একটা ছোট্ট ছেলে থেকে একজন মানুষ করে তুলেছেন।

দাদা দেশেই ছিল কলকাতা এবং মুম্বাই ইন্ডিয়ান অয়েল কোম্পানিতে। দাদার সাথে স্কুলের অনেকের বরাবর যোগাযোগ ছিলো। দাদার কাছে, আরও অনেকের কাছেই শুনতাম বড় মহারাজ এখনও আমাদের মনে রেখেছেন। উনি তখন গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন কালচারাল ইন্সটিউট-এ অধ্যক্ষ হয়ে এসেছেন। আমি প্রতিবছর নিয়ম করে গরমকালে ছেলেদের ছুটির সময়ে কলকাতায় আসতাম একমাসের জন্য।

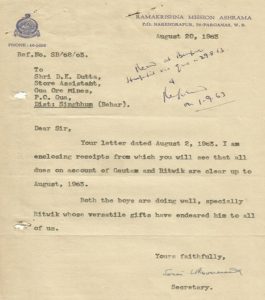

১৯৮১ সালে বাবা রিটায়ার করে কলকাতায় লেক গার্ডেনসে এসে স্থায়ী হলেন। বিহারের বাড়ির সব মালপত্রও সাথে সাথে কলকাতায় চলে এলো। পরেরবার গরমের ছুটিতে যখন কলকাতা এলাম তখন বিহারের বাড়ির পুরনো সুটকেস ঘেঁটে হাতে এল কিছু অমূল্য চিঠি। কিছু বড় মহারাজের আর কিছু অন্য সব শিক্ষক দাদাদের। গোদা বাংলায় যেটা দাঁড়ালো যে, আমি আর দাদা যেহেতু সপ্তাহান্তে বাড়িতে কোন চিঠি লিখতাম না, সেইজন্য বাবা আমাদের খবর নেবার জন্য এনাদের আলাদা করে চিঠি দিতেন। তার উত্তরেই এই সব চিঠি। তারিখ কাল দেখে বুঝলাম এই সব চিঠি ১৯৬২-৬৩ সাল থেকে বিস্তৃত হয়ে একেবারে ১৯৭৬-৭৭ সাল দুবাই যাওয়া অবধি।

স্বাভাবিকভাবেই সব চিঠিতে ভালো কথাই লেখা। ওই ছয় বছরের যে স্নেহ ভালবাসা আর শিক্ষা পেয়েছিলাম সেই পিতৃস্থানীয়দর থেকে তার কোন সাম্মানিক দিতে পারিনি বলে অনুশোচনাও হলো। সেই থেকে প্রতিবার কলকাতায় গেলে আমার একটা কাজ ছিলো দুই ছেলেকে নিয়ে অন্তত একটি বার আমাদের স্কুল ঘুরে আসা। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের ক্লাসেরই দুই বন্ধু ওইখানেই রয়ে গিয়েছে আজীবন। একজন বিয়ে করে সেখানে এখন শিক্ষক। আর অন্যজন শরদ মিরানি, বিয়ে করেনি কিন্তু ওখানকার প্রতিটি ছাত্রই তার নিজের ছেলের মতন।

এত কিছু যে বললাম এগুলো কোনটাই আমার নিজের স্কুলের বড়াই করার জন্য নয়। শুধু মাত্র বোঝানোর জন্য যে এই পশ্চিমবঙ্গে, আমাদের জীবনকালেই এমন একজন নিঃস্বার্থ সমাজসেবক জন্মেছিলেন যিনি এই মাটিতে একদল “মানুষের মতন মানুষ” তৈরি করার স্বপ্ন দেখেছিলেন, এবং দেখিয়েও ছিলেন। শুধু পড়াশুনো নয়। তার বাইরে আরও অনেক বড়, উনি আমাদের মধ্যে সমাজসেবার প্রথম পাঠ জাগিয়ে তুলেছিলেন। এই জন্যেই এনাদের “মানুষ গড়ার কারিগর” বলা হয়। এর জন্যই তাঁকে দিল্লী থেকে রাইটার্স বিল্ডিংস, সরকারের বিভিন্ন দরজায় দরজায়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে জমি জটের জন্য কোর্টে, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে নিজের জীবন বিপন্ন করেও কত মানুষের কাছে সাহায্য নিতে হয়েছে শুধুমাত্র নিজের দৃঢ় সঙ্কল্পকে সম্বল করে। আর সবই তিনি করেছেন শুধু মাত্র আমাদের মত কিছু অর্বাচীন শিশুদের মানুষ করে তোলার জন্য। সমাজকে একদল ভালোমানুষ দিয়ে যাবার জন্য। সৌভাগ্যের বিষয় সেই সাহায্য, সন্মান তিনি সর্বক্ষেত্রে পেয়েও ছিলেন, না’হলে এই বিশাল কর্মকাণ্ড তাঁর একার পক্ষে হয়তো সম্ভব হতো না। এতে আমাদের লাভ হয়েছিল ওই কম বয়েসেই ভিন্নরূপের সকল বিষয়ের সাথে,। ভারসেটাইল প্রতিভার সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলাম শুধু বড় মহারাজের ঐকান্তিক ইচ্ছেয়।

এই রকম একটা গরমের ছুটিতে কলকাতায় এসে একদিন আমি একা গড়িয়াহাটে কোন কাজে গিয়েছি। কাজ হয়ে গেলো যখন, তখন বাজে প্রায় দুপুর বারো‘টা। এবার লেক গার্ডেনসে বাড়িতে ফিরব। হাতে সময় আছে। গোল পার্কের কাছে এসে মনে হলো, যাই রামকৃষ্ণ মিশনের গিয়ে বড় মহারাজের সাথে দেখা করে আসি। আবার মনে হলো, এত বড় প্রতিষ্ঠান, দারোয়ান জিজ্ঞেস করলে কি বলবো? কেন এসেছ জিজ্ঞেস করলে কি বলবো? পোশাকও নেহাতই ঘরোয়া। যাই হোক এইসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে বিল্ডিঙের একতলায় পোঁছে গেলাম। দারোয়ানের পাশ দিয়েই গম্ভীরভাবে ঢুকে গেলাম। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলো না। ভেতরে গিয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, বড় মহারাজ কোথায় বসেন? সে ঠিক বুঝলনা। আমি বললাম স্বামি লোকেশ্বরানন্দ মহারাজ। উনি আমাকে একটা প্যাসেজ দেখিয়ে দিলেন। আমি সেদিকে স্মার্টলি গটগট করে যেতেই একজন কর্মচারী দৌড়ে এসে আমাকে আটকালো। কি ব্যাপার? কার সাথে দেখা করবেন? কি উদ্দেশ্য? এই সব প্রশ্নের কোন উত্তরই ছিলো না আমার কাছে। যার সাথে দেখা করতে যাচ্ছি উনি যে আমাকে চিনতে পারবেন, এতদিন পরে সেই ভরসাও নেই। আমি শুধু থতমত খেয়ে বললাম আমি ওনার ছাত্র। তখন ওখানে কোনো ভিড় ছিলো না, একদম খালি। ও আর একজনের সাথে পরামর্শ করে বলল, আচ্ছা যান। আমি সাথে সাথে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। দেখলাম প্রায় কুড়ি বাই তিরিশ ফুটের একটা বড় হল ঘরের শেষ প্রান্তে একটা বড় টেবিলের ওপারে উনি বসে আছেন। আমি ঢোকা মাত্রই উনি মাথা তুলে আমাকে একবার দেখলেন। সাথে সাথেই উনি আমার পেছনে দরজার দিকেও তাকালেন। আমি ওনার চোখ ফলো করে মাথা ঘুরিয়ে এক পলক দেখে নিলাম যে, সেই কর্মচারীটিই দরজা দিয়ে ঢুকে দাঁড়িয়ে আছে। বোধহয় ভাবছে যদি আমার অন্য কোন কু-মতলব থাকে, বলা তো যায়না।

তিরিশ ফুট দুরত্ব ওনার সেই বয়সের তুলনায় কম নয়। আমি যতই সামনের দিকে চলেছি, মহারাজের মাথাও ততোই পেন্ডুলামের মতন ঘুরে যাচ্ছে। মুখে চোখে তখনও কৌতূহল। এ কে? যখন টেবিলের কাছে পোঁছেও আমি চেয়ারের দিকে না গিয়ে টেবিল পার হয়ে ওনার চেয়ারের দিকে এগিয়ে গেলাম, তখনই ওনার মুখে হাসি ফুটল। একদম শিশুর মত হাসি। আমি মাথা নিচু করে পায়ে হাত দিয়ে প্রনাম করে উঠে দাঁড়াতেই উনি বসে বসেই আমায় বুকে জড়িয়ে ধরলেন। ওনার উচ্চতা এতোটাই ছিল যে উনি বসে বসেও আমার মাথার প্রায় কাছাকাছি। সেই আলিঙ্গনের কি অদ্ভুত শক্তি। আমি চেষ্টা করেও ছাড়াতে পারছি না। সেই কর্মচারীটিও ঘরে আরও একটু এগিয়ে এসে হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে। কম সময় নয়, প্রায় পনেরো সেকেন্ড উনি আমায় বুকে শক্ত করে ধরে জড়িয়ে রেখেছিলেন। নিজের বাবা ঠাকুরদা যদি কখনো অনেকদিন পর দেখা হবার আনন্দে খুব ভালবেসে বাক্যরহিত হয়ে জড়িয়ে ধরেন, এটা ছিলো ঠিক সেইরকম বা আবেগে তার থেকে আরও এক ধাপ বেশি। যাই হোক এক সময় উনি আমায় ছাড়লেন। তার পর আর কোনো কথা আমার মুখে আসছিলো না। উনি শুধু আমি কোথায় আছি কি করছি, আমার দাদা কি করছে এইসব কিছু কথা জিজ্ঞেস করলেন। আমিও যথাসাধ্য উত্তর দিলাম। তারপর এক সময় কথা শেষ করে বেড়িয়ে এলাম।

বাইরে এসে গোল পার্কের মোড়ে কিছুক্ষণ অবাক বিস্ময়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রথমেই আমার মনে হলো এনারা কি সত্যিই সন্ন্যাসী? এতই যদি এদের ত্যাগের গর্ব, তাহলে এনাদের মধ্যে আমাদের জন্য এত স্নেহ মমতা আসে কোথা হেকে? আসলে এঁনারা তাঁদের নিজের অজান্তেই নিজেদের তৈরি করা একটা পুত্রতুল্য বিশাল ছাত্রসমাজের সাথে পিতাপুত্রের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেছেন। আমরা এনাদের কাছ থেকে যা যা পেয়েছি তা সবই আমাদের নিজেদের স্ব স্ব জীবনে, কর্মক্ষেত্রে, পরিবারে নিজেদের সীমিত ক্ষমতা মতো তারই ছাপ রেখে যাবার চেষ্টা করেছি, বা এখনো করছি।

এইখানেই ওনাদের সাফল্য।

Add comment