অকালবোধন

মুংলু ব্যানার্জি, প্রফেসর শান্তিজীবন মুখোপাধ্যায়ের কন্যা।

বাণীদি ধরেছিলো বিই কলেজের সাহিত্যিকা পত্রিকায় লেখা দিতে হবে। বিই কলেজ বলতে সবার আগে সেই ক্যাম্পাসের কথা মনে পড়ে যেখানে আমি জন্ম থেকে এতগুলো বছর কাটিয়েছি। একটা লেখা তৈরি ছিলো, আমাদের ক্যাম্পাসের সার্বজনীন পূজো। ভাবলাম সেটা দিয়েই শুরু করি। শরতের দুর্গাপূজার গল্প। যারা, মানে ছাত্ররা ক্যাম্পাসে মাত্র পাঁচটি বছর কাটিয়েছে, তাঁদের সাথে শেয়ার করি আমাদের ক্যাম্পাসে বড় হওয়ার দিনগুলো।

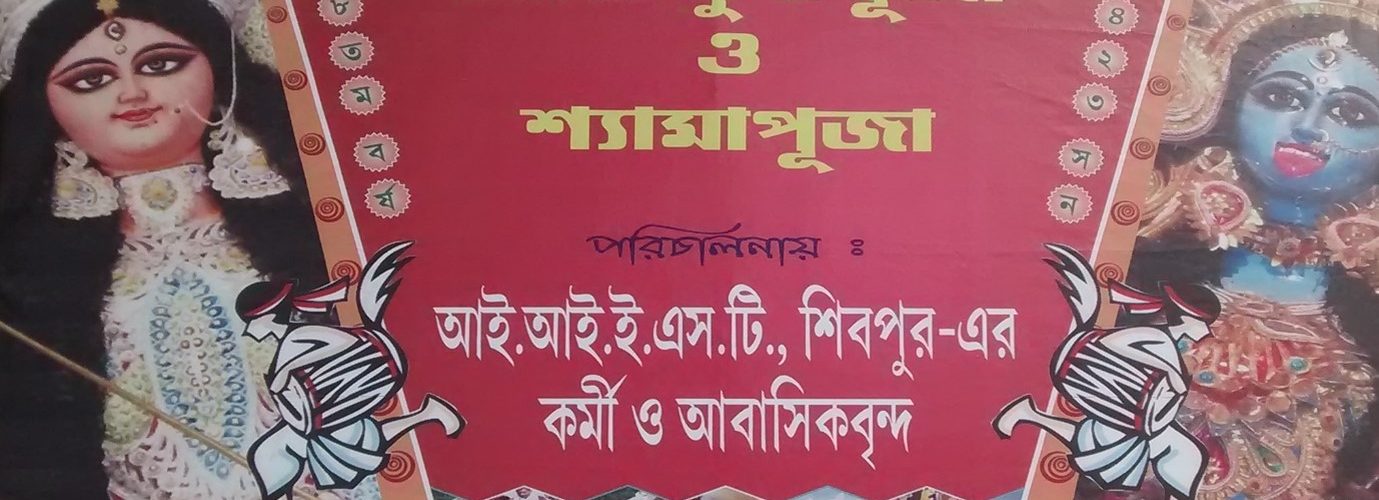

বাণীদির কথায় আমাদের ছোটবেলার বি ই কলেজের সেই দুর্গাপূজো নিয়ে লিখতে বসেছি। কিন্তু দুর্গাপূজো কি কেবল মাত্র সেই চার/ পাঁচটা দিন ছিল? না পুরো একটা পুজোর মরসুম? মনে হয় পূজো-পূজো ভাবটা শুরু হয়ে যেতো বিশ্বকর্মাপূজো দিয়ে আর বিজয়া দশমী ছিল তার climactic end। তারপরও অবশ্য দুর্গাপূজোর রেশ ধরে লক্ষীপূজো আর কালীপূজো হয়ে পূজোর মরসুমের শেষ হতো। বিশ্বকর্মাপূজোয় সারাদিন ঘুড়ি উড়িয়ে বা ওড়ানো দেখে আর সন্ধ্যেয় কলেজের ওয়ার্কশপে ওয়ার্কশপে ঘুরে ঘুরে কাগজের ঠোঙায় লুচি-বোঁদে সহকারে প্রসাদ গলাদ্ধঃকরণের পরের দিন থেকেই শুরু হতো দুর্গাপূজোর প্রস্তুতি। দেব সাহিত্য কুটীরের সেই পূজাবার্ষিকী মনে আছে? সেই ইয়া মোটা অপরাজিতা, নীহারিকা, বেনুবীণা, অলকানন্দা? প্রত্যেক বছর নতুন নতুন নাম! বাড়ীতে আমরা চার ভাই-বোন মুখিয়ে থাকতাম কে প্রথম বইটাকে হাতাবো। কিন্তু কি করে জানিনা প্রত্যেক বছর দাদারই জয় হতো।

আমাদের ছোটবেলায় টিভি ছিলনা, কিন্তু ছিল রেডিও আর HMV-র পুজোর গান। শিল্পীদের ছবিসহ গানের বই বেরতো। নামকরা সব গায়ক-গায়িকারা পূজোয় দু’টো করে গান রেকর্ড করতেন। আহা, মনে পড়তেই মনটা একেবারে “ঝিলমিল ঝাউয়ের বনে ঝিকিমিকি….” হয়ে গেল। ইতিমধ্যে বাটার জুতোর ক্যাটালগ এসে গেছে। বিরাট একটা কাগজের দু’পিঠে নামসহ সব চটী-জুতোর ছবি এবং দাম; এক পিঠে মেয়েদের আর অন্যপিঠে ছেলেদের| মা-বাবুর সঙ্গে শিবপুর বাজারের বাটার দোকানে গিয়ে জুতো কেনা ছিল পূজোর প্রথম শপিং। আমার জন্য স্ট্র্যাপ দেওয়া একটা জুতো কেনা হতো যার নাম ছিল “জয়”, আর আমার ভাইয়ের হতো একটা বুট জুতো, তার নাম ছিল “জুপিটার”। আমারও দিদির মত “পাম্প শু” ( যাকে আমরা বলতাম বোট শু) কেনার শখ হতো, কিন্তু আমি শান্ত-শিষ্ট ছিলাম বলে পাছে পা থেকে খুলে বেরিয়ে গিয়ে আমি পড়ে যাই, তাই আমার কপালে কখনোই জোটেনি; অন্ততঃ ছোটবেলায়। সেই দুঃখটা এখনো রয়ে গেছে।

তখন বড় হওয়ার ইচ্ছেটা বড়ই প্রবল ছিল যে! জামা-কাপড় কেনা হোতো মল্লিক ফটক আর কলেজ স্ট্রীটের দোকান থেকে। কলেজ স্ট্রীটে বাজার করার পর আমরা “দিলখুশা কেবিন”-এ মোগলাই পরোটা খেতাম আর বাবু খেতেন ভেজিটেবল চপ। কাঁটা-চামচ দিয়ে খাওয়াটা বেশ স্পেশাল ব্যাপার ছিল। প্রায় একমাস ধরে মাকে লুকিয়ে আমি আর ভাই খাটের ওপর নতুন জুতো পরে হাঁটা প্র্যাক্টিস করতাম পাছে জুতো ময়লা হয়ে যায়। প্রতিদিন বন্ধুদের সঙ্গে চলতো কার ক’টা জামা হয়েছে তার আলোচনা এবং কোন জামাটা পূজোর কোন দিন পরা হবে তার নির্ধারণ। সব থেকে ভাল জামাটা আমরা মহাষ্টমীর জন্য সংরক্ষণ করতাম।

তারপর দেখতে দেখতে চলে আসতো মহালয়া। সবে যখন একটা কি দুটো কাক ডাকছে পিতৃপক্ষের শেষে আসন্ন দেবীপক্ষে মায়ের আগমনের উদ্দেশ্যে শুরু হোতো বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের উদাত্ত গলায় মহিষাসুরমর্দিনী। বাবু আগের রাতেই শোবার ঘরে রেডিওটা এনে রাখতেন। আমরা সবাই মশারীর মধ্যে শুয়ে শুয়ে শুনতাম। খোলা জানলা দিয়ে পাশের বাড়ীর থেকেও একই প্রোগ্রামের আওয়াজ ভেসে আসতো। মহিষাসুর বধের পর যখন গান আর চণ্ডী পাঠ হচ্ছে বাইরে তখন অন্ধকার কেটে ধীরে ধীরে হালকা আলো হতে শুরু করেছে। পৃথিবী জেগে উঠছে একটা নতুন প্রতিশ্রুতি নিয়ে – শুধুই আনন্দ। ১৯৭৯-এর পর সেই ভোরবেলায় মহালয়া আর কখনো মহিষাসুরমর্দিনী শুনতে পারিনি। বিদেশে সেই সময়ে পরিষ্কার নীল আকাশে সাদা মেঘেরা উড়ে বেড়ায়, সূর্যের আলোয় লাগে সোনালী আভা, বাতাসে শীতের ছোঁয়া, আর ঘাস ঢেকে থাকে শিশির।| কিন্তু শিউলী ঝরানো পুজোর ছোঁয়া লাগেনা। মনেই হয়না মা দুর্গা ছেলে-মেয়ে সহ এই এলেন বলে। শুধু পূজোর গন্ধ মাখা সেই মায়াবী ভোরবেলা এখনো মনের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি দেয়। মনে পড়ে ফেলে আসা আমাদের সেই বি ই কলেজের দুর্গাপূজো।

আজ সকালে উঠে মনে পড়লো আগামীকাল পঞ্চমী। পঞ্চমীর দিনই পাড়ার দাদারা “বলো দুর্গা মাঈকী – জয়” বলতে বলতে প্রতিমা নিয়ে আসতো। প্রতিমার মুখ ষষ্ঠীর বোধন অব্দি ঢাকা থাকতো বলে যতই কৌতুহল হোক না কেন জল্পনা-কল্পনা করা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকতো না। সে দিনটায় আবার কারুর কারুর খুব উত্কণ্ঠা থাকতো যে দর্জির দোকান থেকে made to measure জামা বা প্যান্ট যদি পাওয়া না যায় তাহলে পুজোর মধ্যে আর পরা যাবে না। আমাদের বাড়ীতে অবশ্য দিদির এই সময়টা খুব ব্যস্ততায় কাটতো। দিদি আমার জন্য ফ্রক আর মা এবং নিজের জন্য ব্লাউজ সেলাই করতো, শাড়ীতে ফল লাগাতো। আমি বাড়ীর ছোট মেয়ে হয়ে ফুর্তিসে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াতাম।

যাই হোক, সে অন্য গল্প; এখন আমাদের পূজোর কথায় ফিরে আসি। আমরা যখন ছোট ছিলাম ডি-টাইপ কোয়ার্টারের সামনের মাঠে, এখন যেখানে রামানুজম লাইব্রেরী হয়েছে সেখানে দুর্গাপূজো হতো| সেখানে তিনটে চারটে লোহার আর্চ permanently মাটীতে গাঁথা ছিল| তার তলায় মন্ডপ বানানো হতো আর তার সামনে প্যাণ্ডেল বেঁধে লোকজনের বসার ব্যবস্থা করা হতো। টোকনদা, সাধনদা, অসীমদা, ইত্যাদি পাড়ার দাদারা বর্মনকাকুর (কুমারের বাবা) তত্ত্বাবধানে খুব খাটা-খাটনি করতো। তার পরের বয়সী ছিলো আমার দাদা, বীরেনদা, বিজয়দা, উত্তমদা, শ্যমলদারা। তাদের ওপর দায়িত্ব থাকতো প্যাণ্ডেলে চেয়ার পাতা, লোকজনকে বসানো, এই সব। আর আমরা সবথেকে কচি-কাঁচার দলটা ছিলাম জুনিয়র মোস্ট ভলান্টিয়ার। কিন্তু কচিকাঁচা বলে আমাদের ইমপর্ট্যান্স কম ছিলনা। পুজোর ফুল সাপ্লাই করা, মালা গাঁথা, বেলপাতা বাছা, চন্দন বাটা, সলতে পাকানোর মত পূজোর সব গুরুত্বপূর্ণ কাজের গুরু দায়িত্ব আমরা প্রবল উৎসাহের সঙ্গে পালন করতাম। কিন্তু সিনিয়র ভলান্টিয়াররা যখন বড় বড় ফুলের মত ব্যাজ পরে ঘুরে বেড়াত তাই দেখে আমাদেরও খুব সখ হোতো ও’রকম ব্যাজ পাওয়ার, অন্ততঃ আমার তো হতোই। তবে সেই দুঃখটাও বেশীক্ষণ থাকতো না। লাল ফিতের ব্যাজ ছোট্ট ছোট্ট সোনালী সেফটি পিন দিয়ে সন্তর্পণে নতুন জামায় লাগিয়ে আমরা পূজোর আনন্দে মেতে উঠতাম।

জানিনা কেন দুটো জিনিস ভীষণ ভাবে এখনো মনে আছে। পূজোর দিনগুলোয় সবকিছু মিটে গেলে হিজ মাস্টার’স ভয়েস-এর লোগোর মত একটা সাবেকী গ্রামাফোনে মাইক লাগিয়ে বাংলা গান বাজানো হতো। এই গ্রামাফোনের পিনগুলো ছিল প্রায় ছোট পেরেকের মত মোটা আর প্রতিটা রেকর্ড বাজানোর পরে পাল্টাতে হতো।

বৃষ্টিভেজা পুজোর দিনে waterproof তেরপলের মাথায় জল জমতে শুরু করত। আর তখন বড় দাদারা সব নীচ থেকে বাঁশ দিয়ে ঠেলে ঠেলে জলগুলো পাশ দিয়ে ফেলে দিতো। প্যাঁচপ্যাঁচে মাটী তোয়াক্কা না করে অগোছালো চেয়ারগুলো সন্ধ্যেবেলার জন্য আবার সারিসারি করে সাজানো হতো। কিছুই থেমে থাকতো না। ১৯৭১-এ বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় ব্ল্যাকআউটের জন্য ইন্সটিটিউট হলে দুর্গাপূজো হয়েছিল। তারপর থেকেই নেতাজী ভবনে পূজো হওয়া শুরু হয়। জায়গার পরিবর্তন হলেও আমাদের আনন্দের কোনও ঘাটতি হয়নি। পুরো বিই কলেজটা ছিলো একটাই বাড়ী আর আমরা ছিলাম একই সংসারের সব সদস্য। তাই ঘর বদলেও সবাই মিলে আনন্দের মুহূর্তগুলো কখনোই বদলায়নি।

ডি-টাইপ কোয়ার্টারের সামনের মাঠেই হোক বা নেতাজী ভবনে, পুজোর আনন্দ শুরু হতো মহাষষ্ঠীর দিন থেকেই। ঢাকি এসে গেছে পঞ্চমীর দিনই। আমরা নতুন জামা-জুতো পরে সন্ধ্যে হতেই হাজির হতাম মন্ডপে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে যেতে যেতে ভেসে আসা ঢাকের তালে মন-প্রাণ নেচে উঠতো। সে’দিন ভিড় অন্য তিনদিনের থেকে কমই হতো। পূজো করতেন বাবা-ছেলে মিলে দু’জন পুরোহিতমশাই। সে’দিন পূজোর যোগাড়-যন্ত্র কারা করতেন জানিনা, তবে আমরা কখনো করেছি বলে মনে করতে পারিনা। আমরা বন্ধুরা একজোট হয়ে বসে পরের দিনের প্ল্যান করতাম, মানে ক’টায় ফুল তুলতে বেরনো, কখন পূজোর যোগাড়ে অংশ নিতে মন্ডপে আসা, এই সব গুরুতর দায়িত্ব আর কি! বোধনের সময় ঠাকুরের মুখের ঢাকাটা তোলা মাত্রই – আহা, কী আনন্দ! এত দিনের অপেক্ষার শেষ! “য়া দেবি সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা”।

পরের দিন কাক-ভোরে উঠে সাজি হাতে বন্ধুরা মিলে হস্টেলের বাগানে বাগানে ঘুরে ফুল তোলার স্মৃতি কী ভাবে যে মনের মধ্যে গেঁথে আছে আজও! পূজোর ছুটিতে কলেজ বন্ধ থাকাতে ওই বাগানগুলোতে আমাদের ছিল অবাধ গতি। কে ক’টা স্থলপদ্ম পেয়েছি তাই নিয়ে চলত বিরাট কম্পিটিশান। অনেক সময় ক্যাম্পাসের বাইরে থেকে কিছু লোক আসতো ফুল তুলতে। আমাদের কাছে সেটা মোটেও গ্রহণযোগ্য ছিল না, কারণ বিই কলেজের সব কিছুর ওপর শুধুমাত্র আমাদেরই অধিকার আছে বলে মনে করতাম। তাই আমরা চিত্কার করে তাদের “ফুলচোর” বলে হ্যানস্তা করার চেষ্টা করতাম ; তবে এই প্রচেষ্টা কাজে দিত বলে মনে হয়না। দেখতাম তার পরের দিনও তারাই “ফুলচুরি” করতে আসতো। বছরের এই সময়টাতে শিউলীগাছের তলাগুলো একেবারে সাদা হয়ে থাকতো ঝরা ফুলে। আমরা উবু হয়ে বসে ফুল কুড়োতাম যতক্ষণ না সাজি ভর্তি হয়। তারপর ভেজা ঠান্ডা আঙ্গুলের ডগা জামায় মুছে সোজা চলে যেতাম মন্ডপে। সেখানে সাজি উপুড় করে দিয়েই দৌড়ে বাড়ী ফিরে স্নানে ঢোকা। বাব্বাঃ! আমাদের কি আর অন্যকিছু ভাববার সময় আছে! সকালের প্রথম ভাগটা কাটতো পূজোর যোগাড়ে।

পূজোয় আমাদের গাঁথা মালাগুলোই বিভিন্ন ঠাকুরের গলায় পরিয়ে দিতেন ঠাকুরমশাই। সব থেকে বড় মালাটা একটা মইয়ের ওপর উঠে পরানো হোতো মা দুর্গাকে। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফল কাটা, নৈবেদ্য সাজানোর কাজটাও বড়দের সঙ্গে সঙ্গে আমরাই করতাম। মা- মাসিরা কেউ কেউ সকাল সকাল এসে ভোগ রান্না করতেন। বাবা-জেঠুরা কেউ কেউ চণ্ডীপাঠ করতেন। আর তারপর অঞ্জলী দিয়ে প্রসাদ খাওয়া আর গল্প করে বাড়ী ফেরা।

সন্ধ্যের আরতির সময় দেখতে দেখতে পুজোর জায়গাটায় আবার লোকজনে ভরে যেত। আমরা বন্ধুরা নতুন জামা-জুতো পরে সেজেগুজে গায়ে গা লাগিয়ে ঠেলেঠুলে বসে আরতি দেখতাম; বড়দের চেয়ার ছেড়ে দিয়ে চারটে চেয়ারে ছ’জন বসতে হতো যে! আরতির পর পাড়ার দাদারা দারুণ উত্সাহে ঢাকের সঙ্গে ধুনুচিনাচ করতো ঠাকুরের সামনে। তখন সামনের দিককার কতগুলো চেয়ার সরিয়ে নেওয়া হতো। এখনকার মত ওই সময়ে বাচ্চারা বা মেয়েরা ধুনুচি নাচ করতো না। তা’বলে আমাদের আনন্দের কোনও ঘাটতি পড়েনি। কোনও একদিন সন্ধ্যেয় ছোটখাট একটা অনুষ্ঠানও হোতো গান, কবিতাপাঠ, ইত্যাদির। আমার দিদি মৈত্রী আর স্বপনদা (সৌগত চৌধুরী) রবীন্দ্রনাথের “কর্ণ-কুন্তী সংবাদ” আবৃত্তি করে বেশ নাম করে ফেলেছিল।

অষ্টমীর সন্ধ্যে থেকে সন্ধিপূজোর তোড়জোড় চলতো। একশ’ আটটা নিখুঁত বেলপাতা বাছা, কলাপাতার ওপর একশ’ আটটা প্রদীপ সাজানো; আর ফুল গোছানো, মালা গাঁথা, চন্দন বাটা তো আছেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো আমি কোনদিনই সন্ধিপূজো দেখিনি। সব সময়ই অনেক রাতে হতো। নবমীর দিন খিচুড়ী ভোগের কথা মনে করে আজও মনটা খুশীতে ভরে যায়। বেশীর ভাগ সময় সেন হলে, একবার কি দু’বার ম্যাকডোনাল্ড হলে বন্ধুদের সঙ্গে পাশাপাশি বসে খিচুড়ী খাওয়া – ইস, তার আনন্দটাই আলাদা! গরম গরম পাতলা খিচুড়ী সঙ্গে কুমড়ো-আলুর তরকারি, আমআদা দিয়ে কাঁচা পেঁপের চাটনি আর পাঁপড় ভাজা – সে যেন অমৃত! তারপর নবমীর সন্ধ্যে মানেই একটু একটু করে মন খারাপের শুরু। দুগ্গামায়ের মুখটাও যেন বিষন্ন বিষন্ন লাগতো। হেঁটে যখন বাড়ী ফিরছি বিই কলেজের বাইরের পূজোর মাইকে তখন হেমন্তর গলায় ভেসে আসছে “নবমী নিশি রে, তোর দয়া নাই রে, তোর দয়া নাই”।

সব রাতের মত নবমীর রাতও শেষ হতো। আগের তিন দিনের মত সে’দিনও আমরা বন্ধুরা ভোরবেলায় ফুল তুলতে বেরতাম। কিন্তু মনের কোনায় কোথাও যেন ব্যাথা জমতে শুরু করেছে তখন। সকালে পুজোর পর অঞ্জলী, তারপর প্রাণ বিসর্জন। সুতো কেটে, ঘট নড়িয়ে বৃদ্ধ পুরোহিতমশাই কাঁদতেন। মাটীতে সরার মধ্যে রাখা একটা আয়নায় দুর্গামায়ের পায়ের প্রতিবিম্ব দেখা যেত। বিকেলে মায়েরা একে একে ঠাকুর বরণ করতেন আর পরস্পরকে সিঁদুর পরিয়ে দিতেন। সেই সিঁদুর খেলার দৃশ্য বড়ই সুন্দর ছিল। আমরা মুর্তি প্রণাম করে ফুল-বেলপাতা নিয়ে বাড়ী এসে বইয়ের মধ্যে রাখতাম।

ভাষানের সময় ঠিক যেমন ভাবে মা এসেছিলেন, তেমনি “দুর্গা মাঈকী-জয়” বলতে বলতে মা’দুর্গাকে ছেলে-মেয়েসহ খোলা ট্রাকের ওপর তোলা হতো। তারপর শুরু হতো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ। আমরা বন্ধুরা দল বেঁধে খুব আস্তে আস্তে চলা ট্রাকটার পেছন পেছন হাঁটতাম। বাবা, কাকু, জেঠু আর মা, মাসিরা থাকতেন পেছনে। আমাদের সামনে, ট্রাকটার ঠিক পেছনে ঢাকিসহ টোকনদাদের গ্রুপের দাদারা ধুনুচী নাচ করতে করতে এগোতো। মাঝে মাঝে ট্রাক থামলে আবার শুরু হতো উদ্দাম ধুনুচী নৃত্য। নাচ করতে করতে প্রতিবছর একজন দাদার নাকি “ভর” হয়ে যেত। তাকে সবাই হৈহৈ করে ঘিরে ধরতো। আমি অবশ্য কখনো নিজের চোখে দেখিনি “ভর”-এর লক্ষণ কি হতো এবং সেই দাদার নামও আজ আর মনে নেই। ভারাক্রান্ত মনে হাঁটতে হাঁটতে আমরা ঠাকুরের চোখেও জল দেখে ফেলতাম। হয়তো সেটা আমাদের নিজেদেরই চোখের জলেরই প্রতিফলন ছিল! Downing Hall-এর সামনে পৌঁছলে গার্ডেনের দিকে বেরনোর গেটটা খুলে যেত। আমি বছরের অন্য কোনও সময়ে কখনো ওই গেটটা খোলা দেখিনি। আমাদের পুরো procession-টা দেখতে দেখতে গঙ্গার ধারে এসে দাঁড়াতো। আধো অন্ধকারে অপর পাড়ের খিদিরপুর ডকের আলোগুলো তখন জলের ওপর কাঁপছে আর ছোট ছোট নৌকো ছইয়ের মধ্যে কুপী জ্বালিয়ে ইতস্ততঃ ভেসে বেড়াচ্ছে। ছলাত্ ছলাত্ আওয়াজ করে নরম ঢেউগুলো ক্রমাগতঃ পাড়ে ভেঙে পড়ছে। আমরা পলির ওপর ফেলে রাখা মোটা মোটা গাছের গুড়ির ওপর দাঁড়িয়ে মা দুর্গাকে ট্রাক থেকে নামিয়ে কোমর অব্দি জলে তিন পাক ঘুরিয়ে ভাসান দেওয়া দেখতাম এবং একে একে অন্যান্য ঠাকুরও। ফেরার পথে আমাদের, মানে বাচ্চাদের, খালি ট্রাকের ওপর তুলে দেওয়া হতো দু’জন দাদার দায়িত্বে। সবাই বসে পড়লে তাদের একজন বলতো “আসছে বছর”, আমরা চিত্কার করে বলতাম “আবার হবে”। এই ভাবে ট্রাক যখন আমাদের নিয়ে ঘুরে 1st gate দিয়ে ফিরে আসতো বাবা-মা’রা তার আগেই মন্ডপে ফিরে এসেছেন। এসে দেখতাম PWD-র লোকেরা ইতিমধ্যেই ডেকোরেশনের এক্সট্রা আলোগুলো খুলে নিয়ে গেছে। জৌলুসহীন খালি বেদীটা নতুন করে দুঃখ জাগিয়ে তুলতো। এরপর পুরোহিতমশাই সবাইকে শান্তিজল দিতেন। তারপর শুরু হোতো বিজয়া সম্ভাষণ। বাবারা কোলাকুলি করে হাত জোড় করতেন। মায়েরা পরস্পরকে নমস্কার করে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাতেন। পাড়ার ইয়ং ছেলেরা অনেক দূর থেকে দৌড়ে এসে ভয়ংকর রকমের ধাক্কা লাগিয়ে নিজেদের মধ্যে কোলাকুলি করতো। আর আমাদের, ছোটদের, কিছুই করার থাকতো না।

কিন্তু এ’সব দেখতে দেখতেই মনটা কখন যে হালকা হতে শুরু করে দিত। বিজয়ার মিষ্টি খেতে খেতে আমরা বন্ধুরা পরের দিন কার বাড়ীতে একত্রিত হয়ে সবাই মিলে দল বেঁধে বাড়ী বাড়ী বিজয়া করতে বেরোবো তার প্ল্যান করে ফেলতাম। আমাদের চোখ যে তখন শুধুই সামনের দিকে। পেছন ফিরে দেখার সময় কোথায়?

কেমন লাগলো আমার বিই কলেজ ক্যাম্পাসের এই পিছু ফিরে দেখা?

ভবিষ্যতের আগামী দিনগুলোর জন্যও রইলো আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

Add comment